Der Bau des Bayenturm im 12./13. Jahrhundert

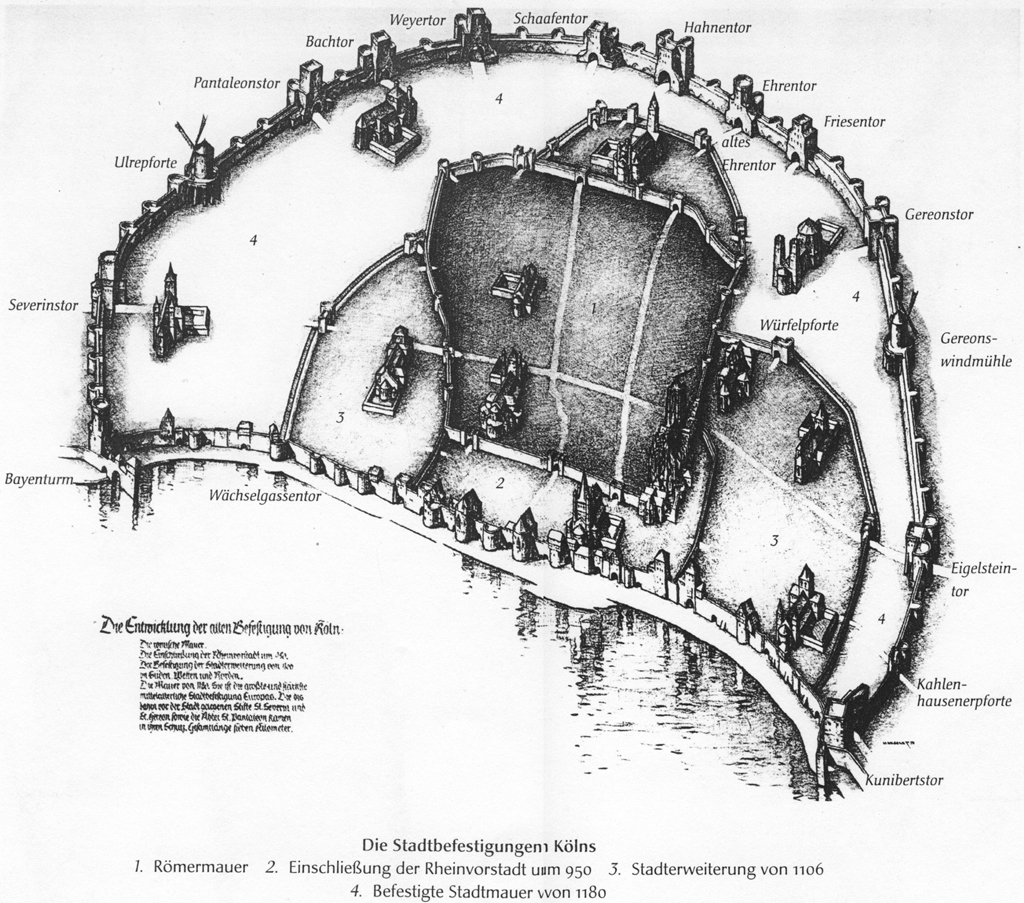

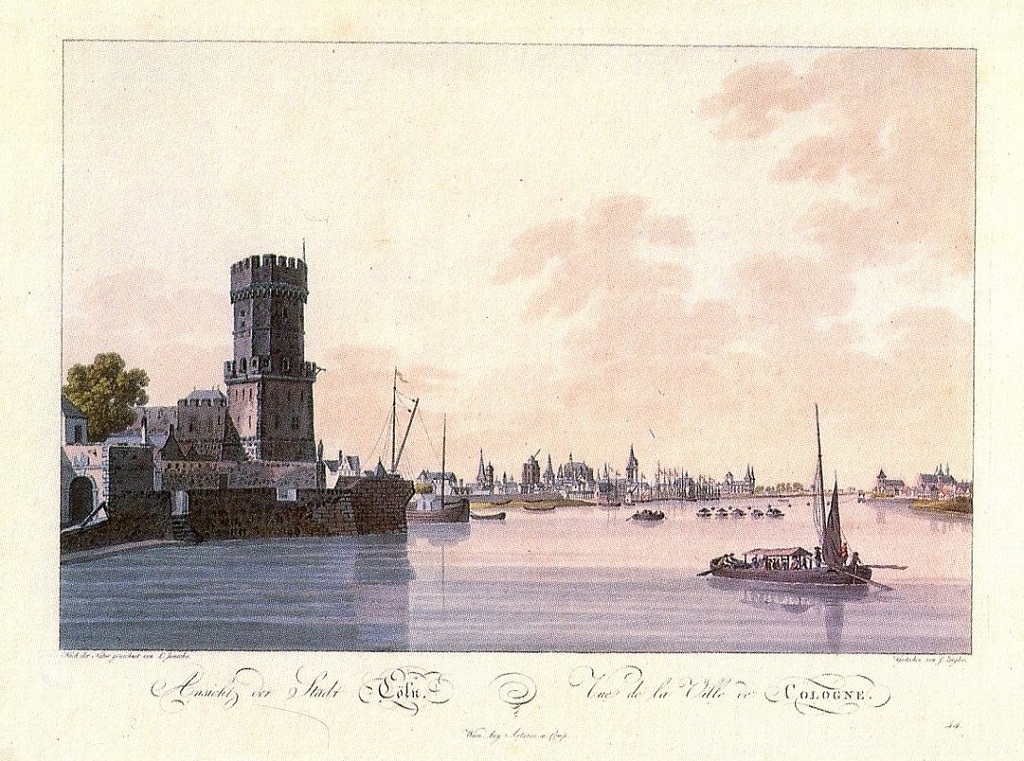

Auf alten Bildern liegt der Bayenturm am Rhein, ein mächtiger uneinnehmbarer Festungsturm der Stadtmauer, das Gelände des heutigen Rheinauhafens ist ein kleines vorgelagertes Inselchen im Fluß. Mauer und Turm wuchsen in 70 Jahren Bauzeit zwischen 1180 und 1250 – ein Monumentalbauwerk, wie es kein König oder Kaiser bisher gebaut hatte, errichtet von der Kölner Bürgerschaft.

Es war die Zeit, in der in deutschen Ländern die Städte aufblühten, ihren Bürgerinnen und Bürgern Freiheit garantierten, in Handel und Handwerk Brot für jedermann und jedefrau boten. Ihre zunehmende Macht und ihr erwachendes Selbstbewußtsein dokumentierten alle freien Städte in prächtigen Rathäusern und mächtigen Stadtmauern. Doch keine Mauer in Europa war so gewaltig wie die über acht Kilometer lange von Köln mit ihren dicken Toren und Türmen. Der eindrucksvollste und strategisch wichtigste Turm war der Bayenturm, gelegen am südlichen Schnittpunkt von Stadtmauer und Rhein, von dem zunächst nur der kolossale viereckige Unterbau bis zu den Erkern stand.

Wirtschaftliche Blüte: Köln im 12./13. Jahrhundert

Wie sah es aus in Köln um die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert, in der Zeit, als der Turm wuchs? Der Baumarkt boomte. Für die Stadtmauer und Türme allein verbauten die Kölner damals schon mehr als eine Million Tonnen Steine verbaut. Es wurden viele der romanischen Kirchen umgebaut, und es entstanden zahlreiche neue Wohnhäuser und öffentliche Gebäude. Platz genug war da: Das große Gelände, das die neue Mauer umschloß, also das heutige Köln innerhalb der Ringe, bestand vor allem aus Gärten oder Feldern.

"Gehörten der Fabel / solche Namen nicht an, der kunsterfahrnen Kyklopen / Arbeit würd ich erkennen und ihrer nervigten Hände", dichtete drei Jahrhunderte später ein beeindruckter Intellektueller, der Humanist von den Busche, über das Kölner Wunder von Technik und Handwerk. Da es die Riesen aus der griechischen Mythologie, die Kyklopen nicht waren, kann man sich vorstellen, wie es in Köln von geschäftigen Steinmetzen und Bauarbeitern wimmelte, wie Karren und Lasttiere Steine vom Hafen zu den Baustellen schleppten, wie Zimmerleute Balken für Fachwerk und Gerüste schnitten, Schmiede Eisenwerkzeug hämmerten. Arbeitsplätze für Männer.

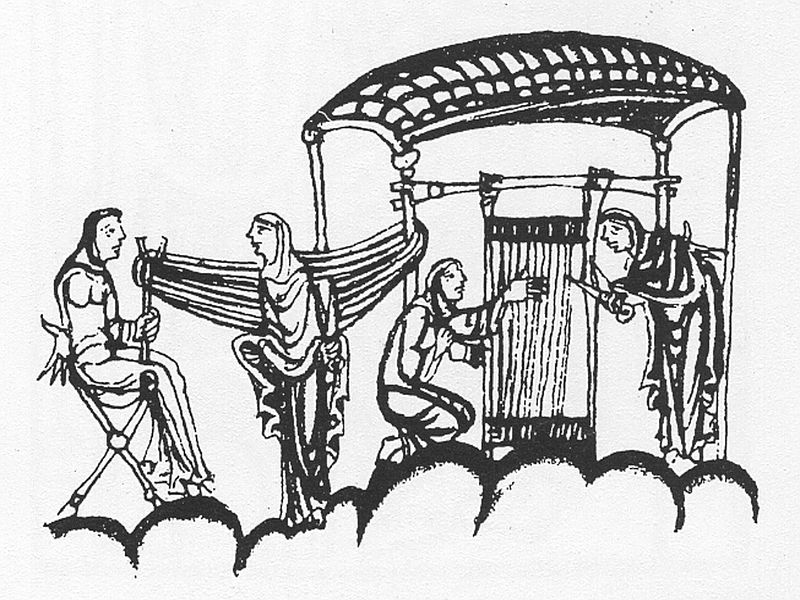

Dabei war das Bauhandwerk nur der drittwichtigste Wirtschaftszweig im frühmittelalterlichen Köln. An erster Stelle stand das Textilhandwerk, die Garn- und Tuchherstellung, und an zweiter die Erzeugung von Lebensmitteln. Arbeitsplätze für Frauen.

Der Bayenturm als Wahrzeichen Kölns

Mitte des 13. Jahrhunderts, wurde der Turm Mittelpunkt heftiger Auseinandersetzungen zwischen der Kölner Bürgerschaft und Erzbischof Engelbert. Die Bürger wollten gegen den Erzbischof, der damals nicht nur der geistliche, sondern auch der weltliche Herr der Stadt war, ihre Unabhängigkeit durchsetzen.

Der Streit ging um zentrale Punkte: das Recht, Münzen zu prägen, Zölle und Steuern zu kassieren, Recht zu sprechen. 1259 handelte die Stadt dem Erzbischof ein recht einträgliches Privileg ab: das „Stapelrecht“, das besagte, daß alle Waren, die auf dem Rhein an Köln vorbeigeschifft wurden, ausgeladen und am Ufer drei Tage lang gestapelt und zum Verkauf angeboten werden mußten. Der Erzbischof und nunmehr also die Kölner Bürger hatten Vorkaufsrecht. Diesem Stapelrecht verdankte Köln in den kommenden Jahrhunderten hohe Einnahmen und florierenden Handel.

Als der Erzbischof 1262 begann, den nördlichen Kunibertsturm und den südlichen Bayenturm zu Bischofsfestungen auszubauen und seine Truppen einzuquartieren, waren die Kölner alarmiert. Es kam zum bewaffneten Aufstand. „Jung und Alt, Mann und Weib, was nur einen Bogen tragen konnte, lief zum Sturm.

Gleich am ersten Tage waren die 14 Thore der Landseite wieder gewonnen. Aber die Burg schien unüberwindlich“, so beschrieb der Historiker Karl Simrock das Ereignis. Auch andere Chronisten sprechen von dem mächtigen Bayenturm immer wieder als der „Burg“. Wer den Bayenturm hatte, der hatte die Macht in der Stadt!

Kölle Alaaf!

Nachdem sie die Tore genommen hatten, stürmten die Kölner auch den Bayenturm mit dem Schlachtruf: „Köln voran!“ Ein Ruf, der berühmt wurde: Noch heute tönt er alle Jahre wieder durch die Straßen und über alle Fernsehkanäle: Kölle Alaaf! Mit dem so erfolgreichen „Kölle Alaaf!“ war die weltliche Herrschaft des Erzbischofs in Köln beendet.

Das einzige Recht, das der Gottesmann behielt, war die „hohe Gerichtsbarkeit“: das Recht, die Todesstrafe zu verhängen. Erst gut 20 Jahre später, als in der Schlacht von Worringen 1288 die Truppen des Erzbischofs einer Koalition aus Kölner und Bundesgenossen unterlag, verließ der Erzbischof endgültig die Stadt. Er wohnte fortan in Bonn. Von dort aus führte er in den folgenden Jahrhunderten noch so manche Fehde gegen Köln.

Kaum hatten die Bürger 1262 den Bayenturm eingenommen, hingen sie triumphierend ihr Kölner Stadtwappen an den Turm: „Daß die Bürger bei dem Turm denken, sobald sie ihn sehen, daß sie sich in Einträchtigkeit vertragen und nicht ihre Freiheit verlieren und auch nicht zulassen, daß solch ein Zwang und eine solche Bedrängnis ihnen noch einmal zugefügt werde.“

Der Bayenturm als Gefängnis

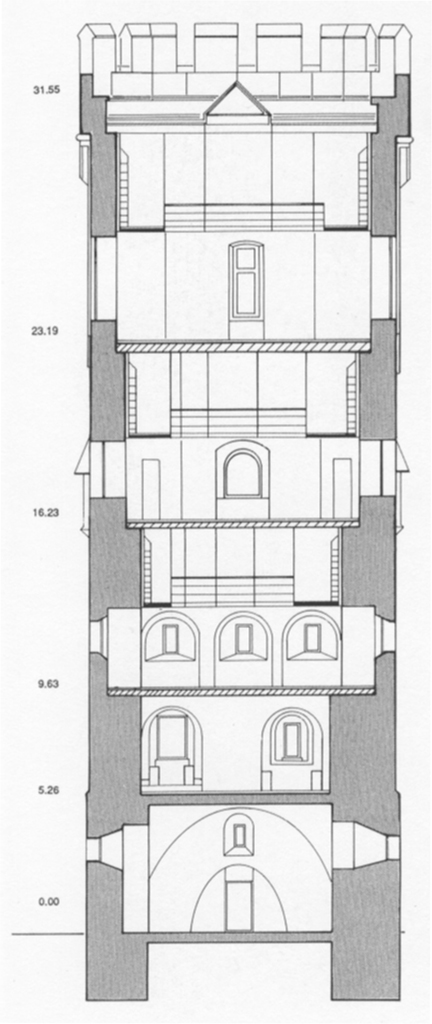

Die unteren Räume des Bayenturms dienten als Gefängnis, die oberen als Wachräume und Wohnung für Tor- oder Zollbeamte. Die unglücklichen Gefangenen mußten auch noch dem „Burggrafen“, also dem Beamten, dem der Turm unterstand, und seinen Knechten den Lohn bezahlen.

Das Sitzen war damals nicht billig, wie das Protokoll eines Prozesses gegen einen Beamten des Erzbischofs beweist: „Das erste Verhör wurde am 16. Juni auf dem Bayenthurm vorgenommen. Die hierbei thätigen Gerichtspersonen, Ratsherren und Diener verzehrten an dem einen Tage an Schinken, Spickspeck, Rindfleisch, Hammelfleisch, Lammfleisch, Hasen, jungen Hühnern, Wingertsvögeln, Butter, Capern, Gewürz, Brot, Äpfeln, Nüssen u.s.w. nicht weniger als 19 Thaler 4 Albus.“

Köln im Spiegel historischer Bildnisse

Auf den Abbildungen Kölns aus dieser Zeit spielt der Bayenturm stets eine prominente Rolle. Ende des 14. Jahrhunderts war er noch um die beiden oberen achteckigen Geschosse erhöht worden – wie, um zu zeigen, daß Kölns Bürgerinnen und Bürger seither noch stolzer, reicher und unabhängiger geworden waren.

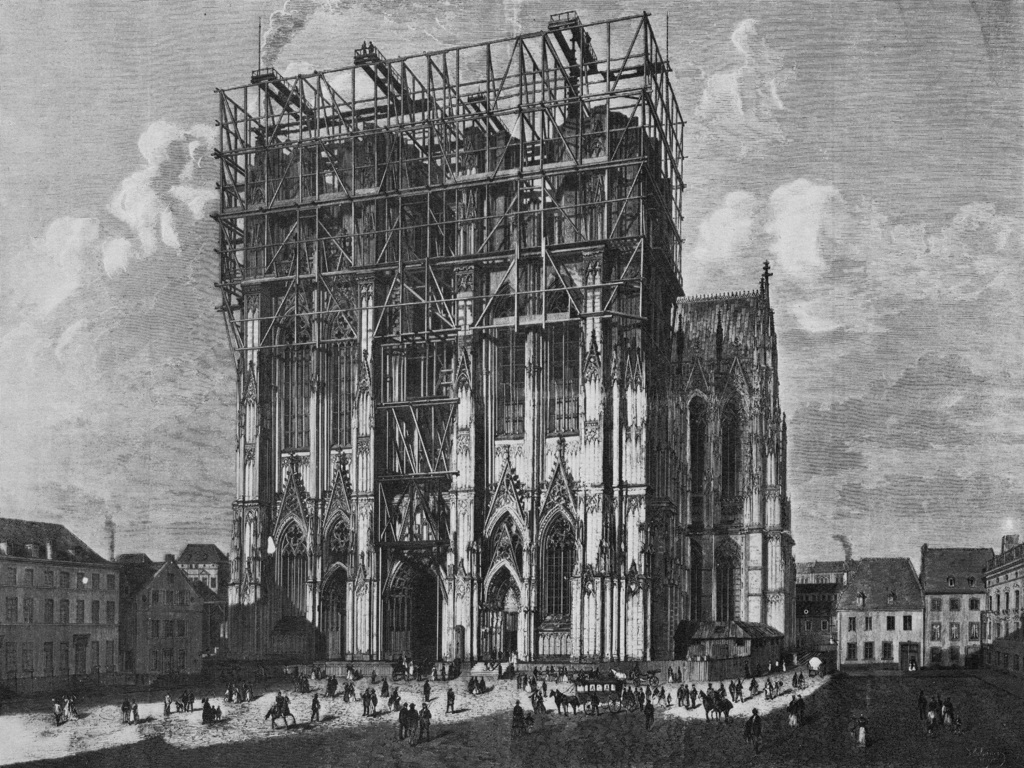

Auf manchen Bildern ist der Bayenturm größer als der Dom dargestellt (von dem damals freilich erst der gewaltige Chor stand und ein angefangener Turm, auf dem der Baukran fest installiert war).

Auf dem Gemälde des unbekannten Kölner Meisters um 1450, der auf 15 Tafeln die Legende der Heiligen Ursula malte, sind die Mauern und Türme Kölns der Hintergrund der Szene, in der die Hunnen Ursula und ihre Gefährtinnen ermorden. Links steht der Bayenturm, der so groß ist, daß sein oberer Teil nicht mehr im Bild ist, rechts der Dom, fast, aber nicht ganz so groß.

Frauen im mittelalterlichen Köln: Berufstätig

Kölnerinnen stellten Garn her, webten, handelten mit Stoffen. Sie buken Brot, brauten Bier, kümmerten sich ums Vieh, schlachteten und machten Würste und Pökelfleisch. Das taten sie als Hausherrin oder Magd im Großhaushalt für den eigenen Gebrauch oder als Handwerkerin für den Verkauf. Oft arbeitete die Ehefrau in derselben Werkstatt mit ihrem Mann. Die Handwerker und Handwerkerinnen begannen gerade erst, sich in Zünften zu organisieren. Der Zugang zu den Berufen war noch wenig reglementiert, im Prinzip durfte jeder und jede alles tun.

Frauen waren auch im blühenden Geschäft mit dem Tourismus aktiv: Die gerade nach Köln geholten Reliquien der Heiligen Drei Könige und die Knochen von Ursula und ihren elftausend Jungfrauen zogen Pilger aus aller Welt an. Frauen arbeiteten als Wirtin und Schankmagd, als Händlerin von roher und gekochter Speise auf dem Altermarkt, als Fabrikantin von Souvenirs wie den berühmten Kölner Goldfäden. Auch als Prostituierte verdienten Frauen am Geschäft mit den frommen Touristen. Im „heilige Köln“ waren an hohen Festtagen bis zu Hunderttausend Besucher in der Stadt, mehr als doppelt soviel wie Einwohner!

Das „hillige Köln“ hatte längst die traditionelle Vielfalt kölscher Göttinnen entthront, die noch zu römischer Gründerzeit nebeneinander verehrt wurden: die römischen Juno und Minerva, die drei rheinischen Matronen, die ägyptische Isis, die germanische Nehalennia, auch schon die christliche Maria. Als die römische Glaubenstoleranz vorbei war, plünderten die Christen Steine und Skulpturen der „heidnischen“ Tempel als Baumaterial. Ein Bildnis der Göttin Isis wurde gar verkehrt herum in eine Kirchenwand gemauert.

Isis und Nehalennia waren einst auch für die Schiffahrt zuständig gewesen. Nach Winterende, wenn kein Eisgang mehr im Rhein zu befürchten war und die Schiffe wieder fahren konnten, wurden ihnen zu Ehren Umzüge veranstaltet, bei denen unter ausgelassenem Singen, Tanzen und Zechen Schiffe auf Wagen durch die Stadt gefahren wurden. Diese Tradition hat offenbar bis heute überlebt: Auch jetzt noch werden jedes Jahr unter fröhlichem Singen und Trinken Schiffe durch die Stadt gefahren, nämlich die Narrenschiffe des Karnevalszugs.

Gebildete Frauen: Die Stiftsdamen zu Köln

Schon vorher existierten im Frühmittelalter drei Damenstifte in Köln: St. Ursula, St. Caecilien und St. Maria im Capitol, in denen vor allem Frauen aus dem landbesitzenden Adel um Köln herum lebten. Diese Stifte waren reich an Geld und Land, denn die Frauen brachten ihr Erbe mit und waren recht unabhängig von Stadt und Kirche. In diesen Stiften konnten Frauen forschen, lesen, sich mit Künsten beschäftigen. Gebildet wie sie waren, bestimmten sie das geistige Leben der Stadt mit. Und auch das weltliche: die Stiftsdamen wurden eingeladen, wenn die Stadt feierte und tanzte, etwa zu Ehren durchreisender Fürsten oder Könige; sie gingen aus, um Familie oder Freunde zu besuchen; sie gaben selbst Feste im Stift. Wenn sie denn wollten, konnten die Damen mitsamt ihrem Vermögen ihr Stift auch wieder verlassen und heiraten.

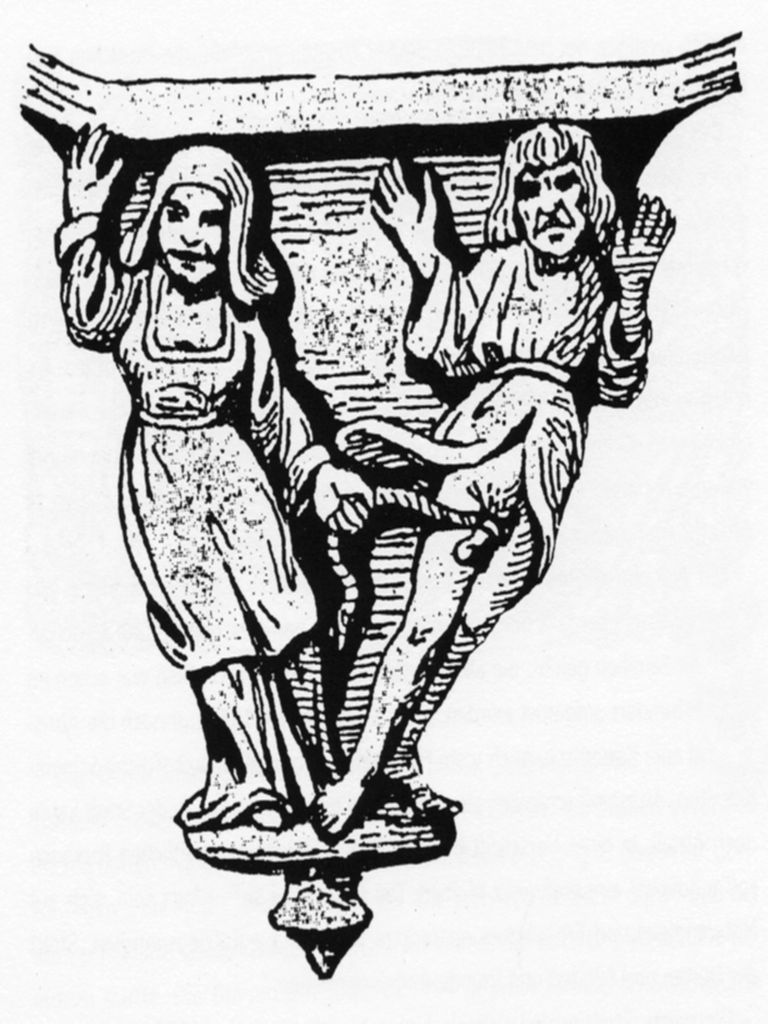

Ob solch eine Stiftsdame bei ihren Besuchen in der Stadt je bis zum Bayenturm ginge? Eher unwahrscheinlich. Der lag ja damals weit außerhalb des bebauten Stadtgebietes, inmitten von Weingärten und Bauerngütern. Heute würde eine Frau zu Fuß, wenn sie ordentlich ausschreitet, von St. Caecilien oder Maria im Capitol bis zum Turm eine knappe halbe Stunde brauchen, von St. Ursula ein paar Minuten mehr. An ordentlich Ausschreiten aber war damals nicht zu denken. Die engen Straßen lagen voll mit Kot- und Misthaufen, Unrat wurde einfach auf die Straße geworfen, Schweine und Hühner liefen über den Weg, leicht konnte sie im Schlamm ausrutschen oder in ein Loch mitten auf der Straße fallen. Aber hätte die reiche Stiftsdame nicht eine Kutsche nehmen können? Sie hätte nicht, denn die Straßen Kölns hatten so viele Löcher, Buckel und Unebenheiten, daß sie für Kutschen ungeeignet waren. Was sie hätte nehmen können, und was in der Tat ältere Menschen und zarte Damen für ihre Fortbewegung nutzten, das war eine von zwei Dienern getragene Sänfte. Also: ein Ausflug zum Bayenturm per Sänfte? Vielleicht.

Ein Stiftsleben mit Festen und Sänften konnte sich frau freilich nur leisten, wenn sie nicht nur reich, sondern auch von Adel war. Geld allein genügte nicht; die reichen Kölner Patrizierinnen wurden nicht in die Stifte aufgenommen. Die gingen, wenn sie nicht heiraten wollten, in die Frauenklöster. Hier lebten sie nach Ordensregeln bescheiden.

Die Stiftsdamen von St. Ursula und St. Maria im Capitol bewohnten jede ein eigenes Haus auf dem Stiftsgelände; für die Nonnen mußte es ein Zimmer tun. Doch auch die Nonnen waren gebildet, viele konnten Latein, sie schrieben Handschriften ab und bebilderten sie, stellten Arzneien her, arbeiteten als Ärztinnen und pflegten Kranke. Die Hausarbeit, das Bewirtschaften von Klostergärten und dergleichen wurde oft von Laienschwestern oder Mägden erledigt.

Diese gebildeten Stiftsdamen oder Nonnen müssen die Maler im Auge gehabt haben, deren Bilder im Kölner Wallraf-Richartz-Museum so verblüffen: Wenn auf mittelalterlichen Bildern gelesen wurde, dann lasen die Frauen. Männer hielten Schwerter, Kreuze, Fahnen. Frauen hielten Bücher.

Frauen ohne Männer: Die Beginen

Das „hillige Köln“ hatte längst die traditionelle Vielfalt kölscher Göttinnen entthront, die noch zu römischer Gründerzeit nebeneinander verehrt wurden: die römischen Juno und Minerva, die drei rheinischen Matronen, die ägyptische Isis, die germanische Nehalennia, auch schon die christliche Maria. Als die römische Glaubenstoleranz vorbei war, plünderten die Christen Steine und Skulpturen der „heidnischen“ Tempel als Baumaterial. Ein Bildnis der Göttin Isis wurde gar verkehrt herum in eine Kirchenwand gemauert.

Isis und Nehalennia waren einst auch für die Schiffahrt zuständig gewesen. Nach Winterende, wenn kein Eisgang mehr im Rhein zu befürchten war und die Schiffe wieder fahren konnten, wurden ihnen zu Ehren Umzüge veranstaltet, bei denen unter ausgelassenem Singen, Tanzen und Zechen Schiffe auf Wagen durch die Stadt gefahren wurden. Diese Tradition hat offenbar bis heute überlebt: Auch jetzt noch werden jedes Jahr unter fröhlichem Singen und Trinken Schiffe durch die Stadt gefahren, nämlich die Narrenschiffe des Karnevalszugs.

Wenn auch außer Maria die Göttinnen im Mittelalter nicht mehr verehrt wurden – so waren die Kölnerinnen des 12. und 13. Jahrhunderts doch religiös. Überall blühten christliche Vereinigungen von Frauen, Stifte und Klöster. Und da war auch etwas ganz Neues: nämlich Lebensgemeinschaften von Frauen ohne Ordensregel. Zur gleichen Zeit, als der Bayenturm entstand, entstand die sogenannte Beginenbewegung, eine Art früher Vorläuferin der heutigen Frauenbewegung.

Wenn auch außer Maria die Göttinnen im Mittelalter nicht mehr verehrt wurden – so waren die Kölnerinnen des 12. und 13. Jahrhunderts doch religiös. Überall blühten christliche Vereinigungen von Frauen, Stifte und Klöster. Und da war auch etwas ganz Neues: nämlich Lebensgemeinschaften von Frauen ohne Ordensregel. Zur gleichen Zeit, als der Bayenturm entstand, entstand die sogenannte Beginenbewegung, eine Art früher Vorläuferin der heutigen Frauenbewegung.

Was taten Frauen im Köln des 13. oder 14. Jahrhunderts, die nicht den oberen Schichten angehörten, wenn sie sich dem Glauben widmen, lesen und sich bilden oder selbständig sein und von ihrer Hände Arbeit leben wollten? Oder wenn sie einfach keine Lust auf Ehemann und Familie hatten und ein Leben mit Freundinnen vorzogen? Sie wurden Begine. Begine zu werden, das stand jeder Frau offen. Eine Begine mußte ja von keinem Orden aufgenommen werden. Manche ließen sich zwar in einer Kirche weihen, aber nicht einmal das war nötig. Um Begine zu werden, bedurfte es nur des eigenen Entschlusses und einer oder mehrerer Gleichgesinnter zum gemeinsamen Leben.

So manche Begine lebte auch allein. In den frühesten Urkunden über Kölner Beginen wird 1223 eine Frau aus der Mittelschicht namens Rigmudis als Begine genannt. Sieben Jahre später wird aufgeführt, daß Sela Jude, Ehefrau des reichen Patriziers und Landbesitzers Daniel Jude, 1230 den ersten Beginenkonvent stiftete.

Manche Historiker leiten die Beginen direkt aus der Ketzerbewegung ab, in der es eigene Frauengemeinschaften gab, oder Frauen zusammen mit Männern ein ungebundenes Leben als vagabundierende WanderpredigerInnen führten. Feministische Forscherinnen sehen in der Beginenbewegung eher frühe und gelungene Versuche zu einem eigenständigen Leben von Frauen mit Frauen. Sicher ist, daß Beginen unabhängig waren, unabhängig von Priestern, Ehemännern oder Vätern. Beginen konnten sich ihre Lebenspartnerin oder Partnerinnen selbst aussuchen, während Frauen einen Ehepartner in den meisten Fällen nicht selbst wählen konnten.

Die Beginen-Gemeinschaft war halbwegs demokratisch organisiert, meist wählte sie ihre Leiterin. Und die Beginen lebten von ihrer eigenen Arbeit. Die meisten Beginen arbeiteten im Textilhandwerk, in dem ja auch sonst viele Frauen arbeiteten: sie waren Weberinnen, Seidenweberinnen, Spinnerinnen; sie handelten mit Garn und Leinen; sie stellten seidene Bänder und Gürtel her, bestickten Kleidung, nähten. Andere arbeiteten als Krankenpflegerinnen, gingen in die Häuser der Kranken, um sie dort zu versorgen. Beginen bestellten auch Gemüsegärten, hielten Kleinvieh, buken Brot und brauten Bier.

Viele Beginen arbeiteten als Erzieherinnen für junge Mädchen. Die Beginen-Konvente nahmen gegen Bezahlung junge Mädchen auf, die sie beherbergten und unterrichteten. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurden einige Konvente durch eigene Einnahmen, Erbschaften von Mitgliedern und durch Schenkungen reich und bedeutend. Beginen widmeten zwar ihr Zusammenleben der Religion, waren aber real offensichtlich eher diesseitig.

Die Beginenhäuser und Konvente wuchsen. Mindestens 169 Konvente wurden zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert gestiftet. Im größten Beginenkonvent lebten zeitweilig 50 Frauen zusammen. In einem der Konvente schrieb Ende des 15. Jahrhunderts „Anna von Collen“ die Lieder auf, die die Beginen sangen, und einige vermutlich von Anna selbst gedichtete und komponierte. So das Lied von der kranken Begine, die gerade zur Ader gelassen wurde und nun so schwach und krank ist, daß sie ihren Herrn Jesus wegschickt, wegen sexueller Belästigung: Gelaissen had eyn sustergyn / und sy gink in ir kemmergyn / Jesus quam zo ir gegaen / und wolt ein kosen myt ihr han / Nu ganck, her Jesus, nu ganck! / Ick han gelaissen und ick bin kranck!

Frauen im Handwerk: Die Seidenmacherinnen und viele mehr

Den meisten Kölner Bürgern und Bürgerinnen ging es gut in der Zeit. Handel und Handwerk blühten, und die Frauen nahmen an diesem Aufschwung teil. „Seidmacherinnengäßchen“ heißt eine Straße in der Altstadt, die an einen der reichsten Wirtschaftszweige Kölns erinnert: das Seidenhandwerk und den Seidenhandel, beides fest in Frauenhand. Übrigens heißt die Straße noch nicht lange so: Es ist dem Forschen und Drängen des Kölner Frauen-Geschichtsvereins zu verdanken, daß die Gasse in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts umbenannt wurde, vorher hieß sie „Unter Seidmacher“.

Die modernen Erfinder der „Seidenmacher“ mochten wohl genauso wenig glauben, daß soviel Geld und wirtschaftliche Macht jemals in Frauenhand gelegen hat, wie es schon damals die Handelspartner Kölns in anderen Städten nicht glauben konnten. Der Kölner Rat mußte 1498 sogar eigens einen Brief an die Stadt Antwerpen verfassen und erklären, daß es mit den Export-Kauffrauen schon seine Richtigkeit habe: „Das Seidenmacheramt wird bei uns im allgemeinen durch Frauen und sehr wenig durch Männer wahrgenommen, darum sind besagte Frauen im Handel und der Kaufmannschaft länger und besser erfahren als Männer.“

Auch der Stadt Metz hatte Köln bestätigen müssen, daß die Kölnerin Katharina von Siegen durchaus berechtigt sei, gültige Verträge abzuschließen. Die Rechte und beruflichen Möglichkeiten der Kölnerinnen waren eine Ausnahme in der mittelalterlichen Welt.

Frauenzünfte

Eine Ausnahme war auch, daß es in Köln vier reine Frauenzünfte gab: neben den Seidmacherinnen die Garnmacherinnen, die Goldspinnerinnen und die Seidspinnerinnen. Auch in fast allen „Männerzünften“ waren Frauen als Mitglieder zugelassen. Die Zünfte regelten die Ausbildung, die Berufszulassung, in manchen Fällen auch die Arbeitszeit. Die Seidmacherinnen-Zunft legte ausdrücklich fest, daß eine Frau nicht ehelich geboren sein mußte, um dazuzugehören. Bei den Garnmacherinnen war sogar das Witwerrecht geregelt: Nach dem Tod einer Meisterin durfte ihr Mann das Handwerk übernehmen, mußte es aber wieder aufgeben, wenn er eine zunftfremde Frau heiratete.

Die Goldspinnerinnen umwoben Seiden- oder Leinengarn mit feinen Gold- oder Silberfäden. Diese Zierfäden waren ein bekannter und beliebter Kölner Exportartikel, den zum Beispiel die italienischen Brokathersteller benutzten. Sie wurden auch für Stickereien verwendet, für Borten von Kleidung, vor allem von Kirchengewändern, für Hüte, für Fahnen und Wappen. Ein anderer Kölner Markenartikel war „coelsch garn“ oder „fil de Cologne“, ein stabiler Leinenzwirn, der meist blau gefärbt war; den stellten die Garnmacherinnen her. Anders als die Seidmacherinnen handelten sie nicht selbst mit ihrem Produkt; das machte meist der jeweilige Ehemann. Bei den Schmieden war es oft umgekehrt: da betrieben die Ehefrauen den Metallhandel, importierten die Rohware für ihre Ehemänner.

Die Kauffrau Grietgen van der Burg war so reich, daß sie 13 Häuser in Köln besaß. Und die Seidmacherin Fygen Lutzenkirchen zählte zu den reichsten Kölner Bürgern. Sewis van Berchem, eine unverheiratete Meisterin, besaß Grundstücke in und außerhalb von Köln. Von Hylgen Byrken ist überliefert, daß sie einer Kirche Gemälde spendete, welche die Geschichte der heiligen Ursula darstellten.

Auch im Kölner Gewürzimport waren Kauffrauen aktiv, ebenso als Weinhändlerinnen. Der Weinhandel wurde in Köln streng überwacht. Ein Weinkaufmann und Ratsherr, der geschwefelten Wein verkauft hatte, wurde „eine zeitlang auf dem Bayenthurm in Fesseln gelegt, dann für Lebenslang des Rathes verwiesen und der Weinkaufmannschaft verlustig erklärt“. Auch wer dem Wein zu fröhlich zusprach, dem drohte der Bayenturm: Ein Gesetz verbot „Bürgern, Bürgerinnen und Fremden“, noch nach elf Uhr abends im Gasthaus zu sitzen und zu trinken. Wer nach dieser Zeit noch aufgegriffen wurde, solle für zwei Jahre aus Köln verbannt werden, leiste er dem nicht Folge, ein Jahr lang in den Bayenturm gesperrt werden. Strenge Sitten damals…

Die mittelalterliche Bürgerin: Freiheiten sind keine politischen Rechte

„Burgere ind burgersse“, Bürger und Bürgerinnen, wurden damals in fast allen Gesetzen gleichberechtigt erwähnt. Aber beim Gesetzemachen hatten die „Burgersse“ nichts zu sagen. Frauen hatten zwar Geld und wirtschaftliche Macht, aber keine politischen Rechte. Das Rathaus durften sie im Mittelalter nicht betreten.

Als die Garnmacherinnen im Jahr 1373 eine Beschwerde an den Rat hatten, konnten sie ihre Eingabe nicht selbst machen, das taten ihre Ehemänner in ihrem Namen: „Wir Garnkaufleute und Bürger, die das Leinengarn außer Landes zu verkaufen pflegen, und unsere Ehefrauen, die das Garn in der Stadt zu bereiten pflegen“, lautet der Absender der Eingabe. Es ging bei dem Streit ums Geld, das sie ihren Garnzwirnern nicht zahlen wollten.

Auch die reichen Seidmacherinnen bezahlten ihren Seidspinnerinnen am liebsten so wenig wie möglich. Mehrmals wurden sie vom Rat aufgefordert, ihren Spinnerinnen nicht Ware, sondern Geld zu geben – die Rohseide, die sie ihnen als Lohn gaben, konnten diese niemals so teuer verkaufen, wie es ihrem Lohn entsprochen hätte. Ein Ratsherr nannte dieses System in einem Bericht „Wucher und schlimmer als Wucher“. Die Seidspinnerinnen wiederum beschwerten sich darüber, daß Beginen und Nonnen billiger arbeiteten und ihnen Konkurrenz machten.

Ursula und der Bayenturm?

Das kann doch nicht stimmen? Die Legende von der heiligen Ursula spielt schließlich im 4. Jahrhundert – die Legende von der Frau, die den Mann nicht heiraten wollte, den man ihr zugedacht hatte, und die sich stattdessen lieber mit elf Freundinnen auf Weltreise begab (die frommen Erklärungen lasse ich mal weg); und die später lieber starb, als den Mann zu heiraten, der sie in Köln gern zur Frau gehabt hätte. Sie erinnert ein bißchen an die germanische Brünnhilde, diese christliche Ursula. Vielleicht hätte sie liber Kölner Begine werden sollen?

Ursula wurde erst nach ihrem Tod Kölnerin, dann aber umso gründicher. Sie wurde eine Stadt-Heilige. Ihre Gebeine, so hieß es, ruhten in der Kirche St. Ursula und zogen Pilger aus aller Welt an. Ursula war für Kölns Herbergs- und Tourismusgewerbe damals mindestens so wichtig wie heute das Museum Ludwig. Deshalb setzte der Maler sie zu recht ins Köln des 15. Jahrhunderts: Sie war ja ein Teil dieser seiner gegenwärtigen Stadt.

Natürlich nahmen die frommen Reisenden damals auch gern ein Andenken mit, ein Knöchelchen einer der Gefährtinnen Ursulas in einem Reliquienschrein von kölnischer Handwerkskunst. So wurden denn, damit die Ware nicht ausging, aus elf Jungfrauen schnell 11.000. Günstigerweise lag St. Ursula auf einem alten römischen Gräberfeld, so daß an Schädeln und Knochen kein Mangel herrschte… Eine große Menge davon kann man heute noch, zu kunstvollen und dekorativen Mustern geordnet, an den Wänden der „Goldenen Kammer“ von St. Ursula bestaunen.

Und es gibt da noch eine Stadtpatronin, die auch gelegentlich auf alten Bildern auftaucht. Auf dem großen Holzschnitt von Anton Woensam schwebt sie rechts oben auf einer Wolke, ausgerüstet mit Architektinnen- und Baumeisterinnen-Werkzeug Winkel und Hammer: Agrippina, die Stadtgründerin. Sie erhob die militärische Befestigung, die ihr Onkel Agrippa am Rhein errichtet hatte und in der sie geboren war, im Jahre 50 n. Chr. in den Rang einer Stadt.

Heute dankt Köln ihr das wenig (wenn man davon absieht, daß die Straße, die vom Bayenturm stadtauswärts führt, Agrippina-Ufer heißt). Wo ist ihr Denkmal, das bitteschön mindestens so groß sein möge wie die diversen Preußen zu Pferd, die auf dem Heumarkt und an der Eisenbahnbrücke reiten? Ja freilich, eine Heilige war sie nicht, sie war eine Machtpolitikerin und war dabei ebenso rücksichtslos, wie es männliche Kaiser zu sein pflegten. Sie wurde zwar ganz wie Ursula umgebracht, ausgerechnet vom eigenen Sohn Nero, der noch mehr Machtpolitiker war als sie. Aber das ist wohl kein Stoff für eine Heiligenlegende.

Das Mittelalter geht zu Ende

Das Mittelalter war für Köln eine große Zeit. Gewiß, da waren Handelskriege, Streit mit dem Bonner Erzbischof und andere bewaffnete Auseinandersetzungen. Aber Stadtmauer und Bayenturm wurden nie erobert. Für ihre Handelskriege hatten die Kölner an den Bayenturm eine Art Vorwerk in den Rhein hineingebaut, die „Ark“: von dort aus konnte leicht der ganze Fluß mit Ketten gesperrt werden, sodaß kein Schiff passieren konnte. Die Ark mußte dann im 15. Jahrhundert wieder abgerissen werden, weil ihr mächtiger Fuß im Rhein bewirkte, daß der Fluß vor der Stadt versandete.

Das Mittelalter war auch für die Kölnerinnen keineswegs „finster“, wie so oft gesagt wird. Finster wurden vielmehr die kommenden Jahrhunderte des Humanismus und der Aufklärung für die Frauen. Diese Zeiten, in denen Wissenschaft, Kunst, Philosophie so Bedeutendes hervorbrachte, waren wirtschaftlich eine Zeit der Katastrophen und des Niedergangs.

Die ganze Stadt schloß sich ab. Einige Stadttore wurden 1586 zugemauert, unter ihnen die Pforte am Bayenturm. Der Dombau wurde eingestellt; über Jahrhunderte ragte der halbfertige Turm mit dem Baukran. Als das sogenannte finstere Mittelalter zu Ende ging und Humanismus und Aufklärung Köpfe und Seelen erhellte, da begann eines der finstersten Kapitel der Frauengeschichte: die Hexenverfolgung.

Höhepunkt der Krise: Das 17. Jahrhundert

Im 17. Jahrhundert verschärfte sich die Wirtschaftskrise, und der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) machte aus einem ehemals blühenden Deutschland ein Land der Ruinen und des Hungers. „Von Köln bis Frankfurt sind alle Städte, Dörfer und Burgen zerstört, geplündert und verbrannt“, berichtete der englische Botschafter aus dem Rheinland; viele Tausende waren verhungert, sodaß man meilenweit keinen einzigen lebendigen Menschen mehr traf.

Köln hatte sich eingeigelt. Der Bayenturm und die Stadtmauern wurden während des Dreißigjährigen Krieges verstärkt, zunächst in Eigenarbeit der Kölner Bürger. Aus der weltoffenen Handelsstadt, deren Mauern und Türme die Macht ihrer Bürgerinnen und Bürger bezeugten, war nun eine geschlossene Festung geworden, die keine Flüchtlinge hereinließ und kein protestantisches oder sonst aufrührerisches Gedankengut; in der das bißchen Reichtum, das geblieben war, erbittert verteidigt wurde. Die Mauern symbolisierten Angst und Abschottung.

Der Bayenturm hatte in seiner Gefängnis-Etage auch eine kleine Kapelle mit Altar. Mit diesem Stockwerk war der Turm auf vertrackte Weise wieder Symbol der Stadt: nicht mehr der stolzen weltoffenen, frauenfreundlichen, sondern der abgeschlossenen und religiös intoleranten, frauenfeindlichen.

Wirtschaftliche Krisen: Die Frühe Neuzeit

Seit die Türken 1453 Konstantinopel erobert hatten, kontrollierten sie das Tor der alten Handelswege nach Europa, der „Salzstraße“ und der „Seidenstraße“, auf denen Gewürze, Seide, Metalle und anderes aus China, Indien, Persien kamen. Diese Waren wurden für Europa und auch für Kölner Händlerinnen und Verarbeiterinnen nun sehr viel teurer, der Handel ging zurück. Und der Handel und die Eroberungszüge in die „Neue Welt“, mit denen bald darauf ein Teil Europas reich wurde, führten an Köln vorbei.

Im 16. Jahrhundert trieben Inflation und Mißernten die Getreidepreise in die Höhe, wovon allerdings nicht die Bauern, sondern Grundherren und Händler profitierten. Fleisch wurde auf den Tellern der armen Menschen eine Seltenheit. Besonders auf dem Land wuchs die Armut spürbar, in ganz Europa tobten Aufstände der Bauern.

Wie so oft in Zeiten der Rezession wurden zunächst die arbeitenden Frauen aus den Berufen gedrängt: „Unsere Herren vom Rat haben nach Prüfung des Harnischmacherbriefes und anderem, was unseren Herren vom Rat notwendig zu hören und zu erfahren schien, das Amt der Harnischmacher und der Panzermacher betreffend, einstimmig beschlossen, daß sich die Panzermacher mit ihren Knechten und Jungen fortan an den Wortlaut ihres Amtbriefes halten sollen und keine Mägde oder Frauen hantieren und arbeiten lassen sollen, wie es etliche Zeit hier geschehen ist.“ So beschloß der Rat 1494.

Die Harnischmacher waren eine der drei reinen „Männerzünfte“, die in ihren Statuten Frauen ausschlossen. In den anderen Zünften, wo Frauen verbriefte Rechte hatten, waren sie zunächst noch sicher. Denn erst ging es gegen die „Unzünftigen“, die Autonomen: die Beginen. Die Weberzunft setzte durch, daß der Konvent Schele, dessen Frauen Weberinnen waren, nur noch drei Webstühle benutzen durfte. Die Brauerzunft forderte 1494 in einer förmlichen Beschwerde vom Rat, er solle verbieten, daß Beginen weiter Bier brauten. Ein Jahr später war es die Hutmacherzunft, die durchsetzte, daß Beginen keine Hüte mehr besticken durften.

Die Handwerkerinnen der Zünfte beteiligten sich am Kampf gegen die Beginen. Die Seidmacherinnen nutzten die Chance, die Konkurrenz auszuschalten und baten den Rat, den Beginen das Handwerk zu verbieten oder es wenigstens zu begrenzen. 1456 erließ der Rat eine Verfügung, mit der die Seidenspinnerei in den Beginenkonventen stark eingeschränkt wurde. Aber das war den Zünftigen noch nicht genug, sie forderten weiter das totale Verbot. Die Männer gingen sogar soweit, die Frauen eines Konvents beim Rat anzuzeigen: Die Frauen würden Seide herstellen, die nicht den Regeln des Handwerks entspreche.

Seit Mitte des Jahrhunderts gärte es in der Stadt. Handwerker und Bürger warfen dem Rat Ämtermißbrauch, Bestechlichkeit und zu hohe Steuern vor. 1482 stürmten sie das Rathaus und setzten einige Ratsherren im Bayenturm gefangen. Da opferten die doch lieber die Rechte der Beginen, als sich noch mehr Feinde bei den Zünften zu machen. 1512 und 1513 kam es wieder zu Unruhen, mit den alten Vorwürfen: Ämtermißbrauch und zu hohe Steuern. Die Rebellen besetzten wieder das Rathaus, außerdem die Mauern und Türme. Wer den Bayenturm hat, hat die Stadt – die rebellierenden Handwerker hatten ihn.

Die Rebellen und zukünftigen neuen Herren benutzten diesen Hort der Männermacht, um von dort aus gegen die Frauen zu agieren: Sie forderten, daß den Beginen jede Berufstätigkeit außer der Krankenpflege verboten würde! Auch dürften keine neuen Beginenhäuser eingerichtet werden, die Frauen sollten in den einigen wenigen bestehenden Häusern zusammengefaßt, die restlichen Häuser verkauft oder der Stadt übereignet werden.

Der Rat der Stadt hatte schon 1486 den Steinmetzen und Zimmerleuten verboten, Bauarbeiten für Beginenhäuser zu machen. Mehrfach hatte er Beginen der Stadt verwiesen. Begründung: Sie hätten Unzucht getrieben, hätten die Ehen verheirateter Männer gebrochen. Eine Kommission zur „Reform“ des Beginenwesens wurde eingesetzt. Von den etwa hundert Konventen war Ende des 16. Jahrhunderts über die Hälfte verschwunden. Einige waren Klöster geworden; dadurch waren sie zwar der Auflösung entgangen, hatten sich aber in die Abhängigkeit von Kirche und Orden begeben. Die übriggebliebenen Beginenhäuser waren nicht mehr von selbständigen berufstätigen Frauen bewohnt, sondern zu Altersheimen geworden.

Mit den christlichen Damenstiften, den hohen Orten von Frauenbildung und Kultur, ging es ebenfalls bergab. Sie hatten lange von Geschenken und Erbschaften ihrer Familien gelebt, die aber hatten nichts mehr. St. Cäcilia war schon im 15. Jahrhundert aufgelöst worden, in St. Ursula lebten 1562 nur noch die Äbtissin und eine Kanonisse. Auch viele Frauenklöster hatten wirtschaftliche Schwierigkeiten. Angstvoll schlossen sie sich ab und nahmen am Leben der Stadt kaum noch Anteil. In einer Vorschrift heißt es: „Der Besuch von weltlichen Personen soll möglichst eingeschränkt bleiben. Die Gespräche sollen kurz sein, sich auf Notwendiges und Erbauliches erstrecken, nicht aber auf Kriegsunruhen, Streit der Herren und Fürsten und fremde Angelegenheiten.“

Düstere Zeiten: Vom 'Hexenhammer' zur Hexenverfolgung

Sicher hatte es vorher Aberglauben gegeben, die Vorstellung, daß Zauberer und Hexen magische Kräfte besaßen; den Wunsch, für unerklärliches Unglück einen oder eine „Schuldige“ zu finden. Im 16. Jahrhundert wurde aus solchen diffusen Vorstellungen eine systematische Verfolgung von Frauen, die sich nicht genügend anpaßten. Derjenige, der Systematik in die Frauenjagd brachte und theologische Rechtfertigungen lieferte, war ein Kölner: der Dominikaner Jakob Sprenger. Er schrieb zusammen mit seinem Ordensbruder Heinrich Institoris den „Hexenhammer“, der 1487 zuerst gedruckt wurde, einen Leitfaden für Hexenjäger mit Verhör- und Folteranleitung.

Sein Kloster stand genau dort, wo heute die Hauptpost steht, „An den Dominikanern“. Gegenüber in der Kirche St. Andreas hängt ein Bild von ihm: eine Darstellung der Maria, die von Engeln mit Rosen bekränzt wird. Unter ihrem weit ausgebreiteten Mantel sitzt betend Jakob Sprenger. Er gehörte zur „Rosenkranzbruderschaft“, die auf schwülstig sexbeladene Weise Maria anbeteten, Meditationen über ihre einzelnen Körperteile empfahlen und Milch aus ihren Brüsten zu trinken träumten.

Auf ebensolche Weise sexuell besessen war er in seinem Hexenwahn: Nach Sprengers Vorstellung schliefen Hexen mit dem Teufel, schnitten Männern den Penis ab, machten sie impotent. Im Verhör empfahl er zu fragen: „Ob der Teufel mit der Angeklagten koitiert habe? Wie das männliche Glied des Teufels sei, wie dessen Samen? Ob der Beischlaf mit dem Teufel bessere und größere Lust errege als der Beischlaf mit einem natürlichen Mann? Ob er in der Nacht mehrmals mit ihr koitiert habe und jedesmal mit Samenerguß? Ob er die Sache mit der Angeklagten in deren eigenem Geschlechtsteil vollzog oder auch in anderen Körperteilen?“ Auszüge aus einem 500 Jahre alten Kölner Bestseller – der „Hexenhammer“ hatte in den folgenden 200 Jahren rund 30 Auflagen.

Im Mittelalter hatte Sexualität noch als eine lustvolle Sache gegolten, auf die Männer wie Frauen gleichermaßen Anspruch hatten. Sprenger und Gesinnungsfreunde verwandelten die Sexualität in ein Instrument, mit dem man Frauen erniedrigen und demütigen konnte.

Die Hexenverfolgungen brachen endgültig Macht und Selbstbewußtsein der Frauen, auch in Köln. Es konnte jede jederzeit treffen. Über 200 Jahre lang mußte jede Frau in der Furcht leben, daß auch sie jederzeit abgeholt, gefoltert und verbrannt werden könnte. Die beste Verteidigung war, möglichst unauffällig zu leben.

In Köln selbst, der Stadt der starken und selbstbewußten Frauen, konnten die Hexenjäger zunächst weniger ausrichten als sonst im Land. Das hatte immer noch mit „Kölle Alaaf“ zu tun, mit dem Bürgersturm auf den Bayenturm im Jahr 1262. Der Erzbischof hatte in Köln zwar das Recht der „hohen Gerichtsbarkeit“ behalten, aber der Rat hatte sich das Recht genommen, zu bestimmen, ob ein Fall überhaupt in diese Gerichtsbarkeit fiel.

Das kam vielen Kölnerinnen zugute, die als Hexen verdächtigt wurden: der Rat ermahnte sie, verwies sie der Stadt oder ließ sie am Pranger stehen, übergab aber zunächst nur sehr wenige an das Gericht des Erzbischofs: In den ersten hundert Jahren nach dem Erscheinen des Hexenhammer lieferte der Rat nur zwei „Hexen“ dem Blutgericht aus. Umso schlimmer wurde es Ende des 16. und im 17. Jahrhundert: Fast hundert Frauen wurden in Köln als „Hexen“ verdächtigt, über 30 wurden umgebracht, draußen vor der Stadt, an der Straße nach Aachen, wo heute der Friedhof Melaten ist. Die älteste war 83 Jahre alt, die jüngste zehn – sie mußte zwei Jahre im Gefängnis auf ihre Hinrichtung warten, denn erst mit zwölf durfte die Todesstrafe vollstreckt werden.

Frauenunterdrückung: 16. und 17. Jahrhundert

In diesem 17. Jahrhundert war die Vertreibung der Frauen aus Öffentlichkeit und Berufen in vollem Gang; die Beginenbewegung war erledigt, nun bekämpften die Männer Handwerkerinnen, Händlerinnen, Ärztinnen und Hebammen.

Die Frauen hatten keine Stimme im Rat, kein politisches Mittel, sich zu wehren. Sie bekamen nun auch als Handwerkerinnen in den Zünften Schwierigkeiten. Die Arbeiten, die sie ausführen durften, wurden immer mehr eingeschränkt, die Zahl der Lehrmädchen begrenzt. Kleinere Betriebe gingen pleite, ehemalige Meisterinnen mußten sich anderswo als Lohnarbeiterinnen verdingen. Ärzte mußten nunmehr eine Universitätsausbildung haben, Universitäten ließen aber keine Frauen zu – die vielen weisen Frauen und Hebammen durften nicht mehr als Ärztinnen arbeiten. Im Handwerk mußten Gesellen jetzt auf Wanderschaft gehen, bevor sie Meister werden konnten. Aber ein „anständiges“ junges Mädchen konnte nicht auf Wanderschaft gehen.

Und wenn all das nicht reichte, um Frauen aus ihren Berufen zu drängen, dann gab es die Hexenverbrennung. Viele der bezichtigten Frauen waren berufstätig. Eine Kölner Bäckerin, die als Hexe denunziert worden war, verteidigte sich vor Gericht: „Diejenigen, die mein Brot gegessen haben und nicht bezahlen wollten, haben mir das fälschlich nachgesagt.“ Wie man Ärztinnen am besten loswerden konnte, wußte schon Sprenger: „Wenn eine Frau sich anmaßt zu heilen, ohne studiert zu haben, ist sie eine Hexe und muß sterben“. Unter den ermordeten „Hexen“ in Köln waren allein zehn Hebammen.

Der berühmteste Fall der Vertreibung der Frauen aus dem Berufs- und Geschäftsleben ist Katharina Henoth, Tochter und Erbin des Postmeisters Henoth. Die Henoth-Post war in Köln die Konkurrenz von Thurn und Taxis, die beim Kaiser erwirken wollte, daß ihnen das alleinige Postrecht in Köln zugesprochen werden sollte. Katharina prozessierte gegen Thurn und Taxis. Da kam genehm, daß sie als Hexe denunziert wurde. Sie ging selbst als Klägerin vor Gericht, um sich gegen die Verdächtigung zu wehren, wurde aber gleich als Angeklagte behandelt und im Turm festgesetzt. Bevor sie in das Gefängnis des Erzbischofs überliefert wurde, saß sie im Frankenturm, der den traurigen Sonderrang eines Folterturms hatte. Wenigstens das blieb dem Bayenturm erspart.

Der Henoth wurde die übliche absurde Liste von Verdächtigungen vorgehalten: diesen und auch jenen habe sie durch Zauber in den Tod gebracht, sie habe ihren Beichtvater verführen wollen, sie habe Raupen in Gärten gezaubert. Sie versuchte mit vernünftiger Beweisführung, die Vorwürfe zu widerlegen, benannte Zeugen, aber Argumente wurden nicht gehört, Zeugen nicht gefragt. Sie „gestand“ trotz Folter nicht. Hingerichtet wurde sie trotzdem. Ihre Konkurrenten hatten sie nicht selbst denunziert, das taten andere für sie. Das „gemein geschrey“, der allgemeine Klatsch in der Stadt wurde der Henoth als ein Beweispunkt vorgehalten. Nach ihrem Tod bekam Thurn und Taxis das Postmonopol.

Da waren zwar immer noch Berufe, die Frauen ausüben konnten, aber keine erstrebenswerten mehr: Arbeiterin, Dienstmagd, Wäscherin, Prostituierte. Bettlerinnen wurden ins 1636 neu gegründete „Spinnhaus“ gesteckt, eine Art Zucht- und Arbeitshaus.

Prostitution war im Mittelalter noch ein halbwegs geachtetes Gewerbe mit gutem Einkommen gewesen. In der Schwalbengasse stand seit dem 13. Jahrhundert das „Haus der schönen Frauen“, die den Steuerlisten nach zu urteilen gut verdienten. Nun mußten sich die Prostituierten mit roten Kopftüchern kenntlich machen, mußten dem Henker pro Woche sechs kölnische Pfennige zahlen, in Rodenkirchen sogar ein Drittel der Einnahmen. Sie durften nicht mehr christlich beerdigt werden. Das Haus in der Schwalbengasse wurde geschlossen, die Frauen wurden offiziell aus der Stadt vertrieben – in der Praxis zu einem Leben in der Illegalität gezwungen.

Auf dem Werthchen, der Insel gegenüber vom Bayenturm, waren Bleichplätze, das einzige Mittel gegen den Gilb. Manche Wäscherinnen wuschen direkt im Rhein, inmitten vom Hafenbetrieb und neben der Kloake, die in den Fluß geleitet wurde, oder etwas weiter stadtauswärts zu Füßen des Bayenturms. Es gab spezielle flache Waschboote, in denen die Frauen ein Stückchen nach draußen fahren konnten, wo das Wasser etwas sauberer war. Besser dran waren die Wäscherinnen, die einen eigenen Brunnen hatten. Immerhin hatten zahlreiche Wohnhäuser in Köln solchen Luxus, manchmal hatten mehrere einen im gemeinsamen Hof. Auch der Bayenturm hatte einen eigenen „Pütz“, der lange vergessen war. Erst bei den Bauarbeiten Anfang der 1990er kam im untersten Geschoß das Brunnenloch, das am Grunde immer noch Wasser hatte, wieder zutage.

Verlorene Töchter: Anna Maria van Schürman und Magdalena van de Passe

Andere Städte zogen nach dem Dreißigjährigen Krieg Einwanderer aus ganz Europa an, vor allem die aus Frankreich vertriebenen Hugenotten, die neues Gewerbe und Techniken mitbrachten und wirtschaftliche Blüte. Köln ließ keine Protestanten herein. Die Juden waren schon aus der Stadt vertrieben worden, noch bevor der Bayenturm gebaut wurde. Beide Gruppen lebten im rechtsrheinischen Deutz oder Mülheim. Bei Protestanten machte die Stadt gelegentlich eine Ausnahme, wenn es sich um sehr reiche handelte, die jedes Jahr gegen teures Geld eine neue Aufenthaltserlaubnis kaufen konnten.

So kam es, daß zwei berühmte Frauen des 17. Jahrhunderts, die Gelehrte Anna Maria van Schürman und die Malerin Magdalena van de Passe zwar in Köln geboren wurden, aber keine Kölnerinnen blieben: beide mußten als Kinder mit ihren Familien die Stadt verlassen. Sie hatten den falschen Glauben. Traurig schrieb die Schürman 1654: „Die Einwohner von Köln sind freundlich und höflich und freigebig mit allem, was ihr Tisch zu bieten hat. Viele Kirchen gibt es hier, aber sie sind alle gegen uns, wir müssen in Wind, Schnee, Regen über den Rhein fahren. Nur wenige wagen es, mit uns gegen den Strom zu schwimmen. Wenn ich darüber nachdenke, lebe ich wie im Traum. Erwache ich aber, dann erwacht auch mein Verdruß: Meine Kirche, mein Haus, mein Herz finde ich nicht in Köln.“ (Im niederländischen Original ist es ein Gedicht in Rhythmen und Reimen) Traurig für Köln, daß diese Frau ging, die später in ganz Europa das „Wunder von Köln“ genannt wurde.

Maria von Schürman war ein Wunder an Gelehrsamkeit und Vielseitigkeit. Sie war Dichterin, Malerin und Zeichnerin; das Kupferstechen lernte sie bei Magdalena van de Passe. Sie war kenntnisreiche Gelehrte. Sie sprach mehrere lebende Sprachen, schrieb französische Gedichte, kannte Latein und Griechisch und lernte Hebräisch, Chaldäisch und Syrisch. Auf lateinisch verfaßte sie eine Streitschrift, daß Frauen ebenso für die Wissenschaft geeignet seien wie Männer. Die Schürman wurde mit einer Ausnahmeregelung zum Studium in Utrecht zugelassen – die Kölnerinnen mußten noch bis 1905 warten, bevor sie an der Universität studieren durften.

Schon vor 350 Jahren beklagte Maria von Schürman, daß in der Geschichtsschreibung die Frauen zu kurz kämen, daß sie in historischen Büchern nicht mehr Spuren hinterlassen hätten als „ein Schiff im Meer“. Zu der Zeit waren die Kölner Handwerkerinnen und Kauffrauen schon so weit vergessen, daß unwidersprochen behauptet werden konnte, Frauen seien zu solchen Tätigkeiten gar nicht in der Lage. Auch die gelehrten Frauen des Mittelalters waren vergessen. Die Schürman mußte wieder ganz von vorn alle Vorurteile und Klischees gegenüber lesenden und forschenden Frauen widerlegen. Köln hätte ihre Gedanken gut gebrauchen können…

19. Jahrhundert: Die PreußInnen in Köln

Die Stadt am Rhein stagnierte, geistig und physisch. Sie wuchs nicht mehr. Mauern und Türme hielten stand, nicht eingenommen von außen, aber auch nicht gesprengt von innen. Es gab immer noch viele Grünflächen, Gärten, Felder innerhalb der Stadtmauern. Blickte man vom Bayenturm stadteinwärts, sah man auf ein recht üppiges Wäldchen, bevor die ersten Dächer in Sicht kamen. Die bewohnte Stadt war immer noch weit vom Bayenturm entfernt.

Das änderte sich mit einem Schlag, als Napoleons Truppen 1794 in Köln einzogen und die Stadt für 20 Jahre französisch wurde. Da gibt es ja den Mythos von den niemals eingenommenen Mauern… Freilich, sie wurden auch diesmal nicht eingenommen, die Kölner überreichten den Franzosen kampflos die Schlüssel der Stadttore. Und die Franzosen machten aus den Kölner Mauern und Türmen französisches Nationaleigentum. Der Rat protestierte vergebens. Dafür bekamen die Kölner nun die französische „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ frei Haus. Die Schwesterlichkeit ließ weiterhin auf sich warten.

Die Franzosen entmachteten die rückständigen Zünfte, führten Handels- und Gewerbefreiheit ein und Gleichheit vor dem Gesetz. Auf Melaten, wo so viele Frauen als Hexen verbrannt worden waren, richteten sie einen Friedhof ein, auf dem nun Tote aller Glaubensrichtungen und sogar Atheisten gleichberechtigt nebeneinander liegen durften. Nach der französischen Zeit wurde Köln preußisch, aber diese grundlegenden Veränderungen wirkten fort.

Auch Juden und Protestanten konnten nun Kölner Bürger werden, viele brachten Kenntnis von modernem Geschäftsleben und Produktionstechnik in die Stadt. Es gab überreichlich städtisches Gewerbegebiet, denn die Franzosen hatten alle Klöster enteignet (nicht die Pfarrkirchen), denen der größte Teil des Kölner Bodens gehört hatte. Der wurde nun samt den Gebäuden städtisch und konnte für moderne Fabriken, Manufakturen, Büros und Ämter benutzt werden. So kam ja auch die Post an die Stelle des Dominikanerklosters, nach einem Zwischenstadium als Kaserne.

Köln im 19. Jahrhundert: Wachstum mit Nebenwirkungen

Köln holte an Wirtschaftsentwicklung nach, was es in zwei Jahrhunderten verpaßt hatte. 1828 stand die erste Dampfmaschine in der Stadt, gut 30 Jahre später waren es über 200. Die Einwohnerzahl verdoppelte sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, und es entstanden fast 20.000 neue Häuser.

Die großen grünen Flächen im Süden zwischen Stadt und Bayenturm waren ideale Bauplätze für neue Fabriken. So wuchs die Stadt schnell an den Bayenturm heran, Dafür verlor er seine herausragende Stelle als Festungsturm. Die Preußen errichteten außerhalb der Mauern einen weiteren größeren Befestigungsring mit 10 gewaltigen Forts, mit Gräben, Wällen und Kasematten, bauten Köln zur Grenzbastion aus. Der Bayenturm stand nun in zweiter Reihe hinter dem südlicher am Rhein gelegenen Fort I.

Unternehmer, Banken und Grundstückshändler wurden im wachsenden Köln reich; für die ArbeiterInnen sah der Aufschwung weniger rosig aus. Die Arbeitszeit betrug bis zu 16 Stunden, das Durchschnittseinkommen war 150 Taler im Jahr, aber Miete und Lebensmittel kosteten mindestens 200. Kinder mußten mitarbeiten. Frauen hatten es besonders schwer: sie bekamen gerade die Hälfte von dem Lohn, der Männern gezahlt wurde. Es gab weder Sozialversicherung noch Krankenkasse und auch keinen Urlaub.

In der Stadt herrschte eine aufrührerische Stimmung, aber zugleich auch eine konservativ-nationale. Während in Köln Karl Marx 1841 und 1842 Chefredakteur der „Rheinischen Zeitung“ war, sammelte der von Friedrich Wilhelm IV gegründete Dombauverein Spenden, um endlich die Türme des Doms zu vollenden, der zum nationalen Symbol hochstilisiert wurde. Die Preußen verboten die „Rheinische Zeitung“ und bauten den Dom zu Ende.

Mitte des 19. Jahrhunderts begannen vor dem Bayenturm die Arbeiten für einen Hafen, die kleine Insel wurde in das Hafengebiet einbezogen und der Rheinarm zwischen Insel und Turm wurden trockengelegt. Das erste Stück der Stadtmauer wurde eingerissen, das Stück vom Bayenturm aus nach Norden. Das stand den zahlreichen Fabriken der Umgebung im Weg und behinderte den Zugang zum neu entstehenden Hafen. Außerhalb der Stadtmauer wuchs nach Süden Kölns erster Industrie-Vorort Bayenthal.

Inzwischen hatten die Preußen einige Kilometer außerhalb der Forts noch einen weiteren Befestigungsring um die Stadt gelegt (heute verläuft dort der „Militärring“). Die mittelalterliche Mauer war nun überflüssig. 1881 kaufte die Stadt Köln die Mauer samt Türmen für 12 Millionen der preußischen Regierung ab und begann gleich mit dem Abriß, unter dem Beifall der Bevölkerung. Heute bedauern wir, daß außer wenigen Torburgen und Türmen nichts mehr von dem historischen Bauwerk zu sehen ist. Damals fühlten sich die Bürger eingesperrt, waren die Kontrollen an den Toren leid und empfanden den Abriß der Mauern als Befreiung. Als der Hafen 1898 fertig war, stand der Bayenturm endgültig mitten in der Stadt, in einem geschäftigen Industriegebiet. Die Stadt hatte den Turm eingeholt, aber der Rhein rückte ab…

Wer hat's erfunden? Klosterfrau Melissengeist

Die neue Gewerbe- und Niederlassungsfreiheit machte sich eine ehemalige Nonne aus einem enteigneten westfälischen Kloster zunutze: Maria Clementine Martin. Sie zog 1825 nach Köln und machte einen Beruf aus dem, was sie im Kloster gelernt hatte: Kräutergeister zu destillieren. „Mir schien die Destillation der besagten aromatischen Wasser ein schickliches Mittel zur nützlichen Beschäftigung in den Nebenstunden meiner täglichen Andachtsübungen und Sicherung meines Unterhalts durch eigene Thätigkeit darzubiethen“, schrieb sie.

Bald wurde das Beten für Schwester Martin Nebensache und das Geschäft stand im Mittelpunkt. Denn ihre Produkte, besonders ihr Melissengeist, verkauften sich gut in der Stadt und bald auch weit darüberhinaus. Die ehemalige Klosterfrau richtete für den Verkauf ihres Wässerchens ein Depot in Berlin ein, exportierte nach Belgien, kaufte vom Verdienst ein Haus in Köln. Weltweit berühmt ist bis heute ihr „Klosterfrau Melissengeist“, der nach wie vor in Köln hergestellt wird, ein Schnäpschen, das Hausfrauen mit allem Anstand auch schon vormittags trinken können, denn eigentlich ist es ja Medizin.

Die Unternehmerin Schwester Martin war damals eine Ausnahme; in qualifizierten Berufen waren Frauen selten geworden. Dafür gab es jetzt eine wachsende Anzahl schlecht bezahlter Arbeitsplätze in der Kölner Industrie, und zwar in der für Frauen traditionellen Textilbranche, in Zuckerraffinerien, in Stollwercks Schokoladenfabrik.

Revolutionärin: Mathilde Franziska Anneke

1847 kam eine demokratische Revolutionärin und später berühmte Frauenrechtlerin nach Köln: Mathilde Franziska Anneke. Sie hatte den Spitznamen „Kommunistenmutter“, auch wenn im „Bund der Kommunisten“, in dem ihr Mann und einige Freunde Mitglieder waren, die Aufnahme von Frauen nicht vorgesehen war. Erst sollte der „Hauptwiderspruch“ Kapital-Arbeit gelöst werden. Der „Nebenwiderspruch“ Mann-Frau war kein Thema. Doch „erst mit der Befreiung des Weibes kann die soziale Frage gelöst werden“, wußte Anneke schon damals.

Im Revolutionsjahr 1848 gründete sie eine Tageszeitung für Arbeiterinnen und Arbeiter, die „Neue Kölnische Zeitung“. Eigentlich hatte ihr Mann Herausgeber und Redakteur sein sollen, aber den hatten die Preußen im Juli als Aufrührer verhaftet. Er saß nicht im Bayenturm, denn zehn Jahre zuvor war das moderne Gefängnis am Klingelpütz fertig geworden, in das nun alle Gefangenen kamen, die bis dahin in den Türmen und Toren der Stadt gesessen hatten. Der Bayenturm war nun Quartier für 70 Soldaten.

So stand zwar Fritz Anneke im Impressum, aber Mathilde Franziska machte die viel gelesene neue Zeitung. Vor allem lobte man ihren klaren und verständlichen Stil – Journalisten schrieben sonst eher behäbig akademisch. Annekes Motto: Wohlstand, Freiheit, Bildung für alle. Die Zeitung machte sie in ihrer Wohnung, bis spät nachts arbeitete Anneke und versorgte zwischendrin ihre beiden Kinder, kümmerte sich um Besucher und um den Mann im Gefängnis. „Das Blatt, die Druckerei, das Proletariat, das in Haufen zu mir gelaufen kommt, wenn’s sich um seine Rechte bedroht glaubt – Frauen sowohl wie Männer – alles oblag mir allein.“ So schrieb sie in einem Brief über diese Zeit.

Auf den Kölner Straßen gab es Aufläufe, Demonstrationen, Protestveranstaltungen für ausreichende Löhne, erträgliche Arbeitszeiten, Demokratie. Da Köln gestopft voll war von preußischem Militär, waren die Revolutionäre zurückhaltender als sonst in Deutschland. Im September 1848 verhafteten die Preußen weitere politisch Aktive, erklärten den Belagerungszustand und verboten Annekes Zeitung. Über Nacht gründete sie eine neue, nun unter ihrem eigenen Namen, die „Frauenzeitung“, die an dieselben Abonnenten ging.

Diese erste deutsche sogenannte „Frauenzeitung“ lebte nicht lange: zwei Tage. Schon die dritte Ausgabe wurde beschlagnahmt, die Zeitung verboten. Anfang 1849 kämpfte Mathilde Franziska Anneke hoch zu Roß zusammen mit ihrem Mann in den badischen und pfälzischen Aufständen, den letzten Gefechten der Revolution, die in anderen Teilen Deutschlands schon verloren war. Auch dort wurde die „Amazone“ geschlagen. Wie viele andere engagierte Demokraten mußten die Annekes ins Exil gehen; sie gingen nach Amerika. Dort wurde Franziska schnell in der Frauenbewegung aktiv und gab schon 1852 eine wirkliche „Frauenzeitung“ heraus, in der sie für die Gleichberechtigung von Frauen kämpfte und auch das Frauen-Wahlrecht forderte. Köln mußte derweil noch 125 Jahre ohne feministische Zeitung auskommen, bis sich die „Emma“ hier ansiedelte.

Streikende Arbeiterinnen

Um die alten Stadtgrenzen herum entstanden Arbeiterwohnungen, bürgerliche Wohnhäuser, Villenviertel. Im Verlauf der alten Mauer lief nun der Ring, ein breiter baumbestandener Boulevard. In den Arbeiterwohnungen sah es um die Jahrhundertwende erbärmlich aus. Die „Rheinische Zeitung“ berichtete 1896: „In sehr vielen Wohnungen, bestehend aus einem Zimmer, ist eine ganze Familie zusammengepfercht. So berichtet Redner von einer dortigen Wohnung, wo 5-6 Personen in ein Zimmer zusammengedrängt waren, das ihnen gleichzeitig als Küche, Wohn- und Schlafraum diente. Dabei lag ein krankes Mädchen zu Bett.“

Anlaß für diesen Bericht war der spektakuläre Streik der sogenannten „Bayen-Amazonen“, der Arbeiter und Arbeiterinnen der „Kölnischen Baumwollspinnerei und Weberei“, an dessen Spitze die Spinnerinnen standen. Es ging darum, daß die Fabrik neue Maschinen und damit auch eine neue Lohnberechnung eingeführt hatte, nach der es für dieselbe Arbeit plötzlich weniger Geld gab. Zusätzlich verdienten die Spinnerinnen noch weniger, weil die Firma beim Abwiegen der fertigen Ware betrog. Auch die zugesicherten Pausen wurden nicht gewahrt.

Über einen Monat, vom 8. September bis zum 12. Oktober, hielten die Spinnerinnen im Schatten des Bayenturms durch, ihr Streiklied auf den Lippen: Och en doch, wat meint ehr dann, meer date jet dröm gevve / Wa’mer och kein Arbeit han, dann han mer doch zo levve / Un et mäht uns gar kein Sorg / eß kei Geld do, weed geborg / Un su lang mehr dat noch kann / fängt keine an.

Drei Arbeiterinnen und zwei Arbeiter vertraten die Streikenden vor dem Kölner Gewerbegericht, das versuchte, zwischen Streikenden und Fabrikleitung zu vermitteln. Sein Vorschlag zur Güte war, daß in Zukunft zwei Pausen von je einer halben Stunde eingehalten werden sollten; den Lohn befand das Einigungsamt als korrekt. Daraufhin kehrten die Männer nach und nach an die Arbeit zurück. Die Rheinische Zeitung schrieb, am tapfersten im Streik hätten sich die Spinnerinnen gehalten, von denen keine einzige abgefallen sei.

Aber allein konnten sie den Streik nicht weiterführen, zuletzt mußten auch sie aufgeben. Am 13. Oktober gingen die Frauen wieder zur Fabrik neben dem Bayenturm – und durften nicht rein. Sie waren allesamt entlassen, auch Spinnerinnen, die schon Jahrzehnte in der Kölnischen Baumwollspinnerei gearbeitet hatten. Die Frauen waren am schlechtesten bezahlt, hielten am tapfersten durch und zahlten den höchsten Preis. Und wer in einer Werkswohnung gewohnt hatte, wurde daraus vertrieben.

Der Bayenturm im 20. Jahrhundert

Im Jahre 1891 endete die miltärische Nutzung des Bayenturms. Die gesamte Anlage des preußischen Festungsgefängnisses kam in den Besitz der Stadt, die bis auf den Bayenturm alles abbrechen liess.1895 bis 1898 wurde der Turm nach Plänen des städtischen Baurats Josef Stübben instand gesetzt.

Anfang des 20. Jahrhunderts, wurde der Bayenturm öffentlich zugänglich. In die Räume, in denen bisher nur Soldaten, Beamte und Gefangene gewesen waren, zog nun ein Museum ein: für kurze Zeit die Völkerkunde, dann das Museum für Frühgeschichte. Hier waren die Sammlungen der Anthropologischen Gesellschaft unter gebracht. Über 27.000 Menschen besuchten pro Jahr den Bayenturm. Bis zum Zweiten Weltkrieg fand im Bayenturm wohl für die meisten Kölner Kinder die erste Begegnung mit Skeletten der Steinzeit, Grabfunden der Bronzezeit oder Kleinstkunstwerken der germanischen Frühzeit statt.

Zerstörung im Zweiten Weltkrieg

Der Zweite Weltkrieg hinterließ auch den Bayenturm in schwer beschädigtem Zustand. Von den Achteckgeschossen ragte nur noch ein Zahn auf, und auch der massive quadratische Sockel war schwer getroffen.

Ein erster Wiederaufbau schloß 1948/49 die klaffende Wunde des Quadratbaus, sicherte einen Rest des Mauerzahnes und räumte die Trümmer des Wehrgangs weg und schuf so wieder einen Zugang. Der komplette Wiederaufbau wurde jedoch in den folgenden Jahrzehnten immer wieder verschoben.

Ende der 1980er Jahre wurde der komplette Wiederaufbau schließlich ins Auge gefasst. Inzwischen war das Gebäude für die Jugendarbeit in der dicht besiedelten Südstadt sowie durch die Jazz-Haus-Schule genutzt worden. Nun beworb sich auch Alice Schwarzer mit dem feministischen Archiv um den Bayenturm.

Wiederaufbau wider Willen? Erinnerungen der Stadtkonservatorin Prof. Hiltrud Kier

Seit Anfang 1987 lag der Liegenschaftsverwaltung die zunächst informelle Bewerbung für das "Frauenarchiv von Alice Schwarzer" vor, was in der fast ausschließlich männlichen Runde höherer Verwaltungsbeamter mit maliziösem Schmunzeln zur Kenntnis genommen wurde.

Dieses Schmunzeln verschwand bei der Liegenschaftsverwaltung schnell, als festgestellt wurde, dass hinter dieser (seit März 1988 formellen) Bewerbung das "männliche" Geld des Archivstifters Jan Philipp Reemtsma stand, und die erste Bgegnung mit Alice Schwarzer nicht nur glimpflich verlaufen war. sondern sie auch allesamt von ihrem Charme überrascht und begeistert waren. (...) Schließlich herrschte in Verwaltung und Politik keineswegs nur eitel Freude über diese mögliche Nutzung! Natürlich sprach dies niemand offen aus, aber plötzlich tauchten immer wieder neue Argumente auf, die einen Wiederaufbau des Turmes in Frage stellten.

Ob die Eigentumsfrage, die Frage nach notwendiger Kanalisierung oder weitere formale Hindernisse - immer kam etwas Neues! Dann tauchte in der Diskussion um die notwendige dreißigjährige Erbbaurechtsdauer für das Feministische Archiv durch Stadtdirektor Uhlenküken die Frage auf, ob ein solches Archiv denn überhaupt eine so lange Daseinsberechtigung habe, da die "Gleichberechtigung der Frauen doch schon so gut wie vollzoegen" sei. Auf meine Entgegnung, dass die Gleichberechtigung wohl erst dann vollzogen sei, wenn auch mittelmäßige Frauen so selbstverständlich wie solche Männer in Spizenpositionen kämen, lächelte er milde. Damit war dieses Thema vom Tisch.

Der Abschluss des Vertrages mit dem Feministischen Archiv zog sich allerdings trotz des grundsätzlichen Ratsbeschlusses vom 9.2.1989 noch bis weit ins Jahr 1991 hin. (...) Die Durchsetzung des Wiederaufbau des Bayenturms war über Jahre hinweg ein wahrer Krimi.

Am 26. August 1994 feierte der FMT mit einem dreitägigen Kulturfestival seinen Einzug in den Bayenturm: mit Lesungen, Konzerten, Kabarett und Kunstinstallationen.

Höhepunkt des Festivals war die Uraufführung des Son-et-Lumière-Stücks „Der FrauenTurm“, eine Licht-Text-Klang-Collage der New Yorker Komponistin Sorrel Hays und der Wiener Schriftstellerin Marlene Streeruwitz.

Alle Angaben und Textauszüge aus:

Schwarzer, Alice (Hrsg.): Turm der Frauen - Der Kölner Bayenturm: Vom alten Wehrturm zum FrauenMediaTurm, Köln 1994.

Das vergriffenen Buch kann hier heruntergeladen oder im FMT eingesehen werden.