50 Jahre nach „Das andere Geschlecht“ von Simone de Beauvoir

1999 veranstaltete der FMT einen internationalen philosophischen Kongress: 50 Jahre nach dem Erscheinen von Simone de Beauvoirs „Das andere Geschlecht“ zogen 23 Philosophinnen, Schriftstellerinnen und Aktivistinnen aus fünf Kontinenten Bilanz.

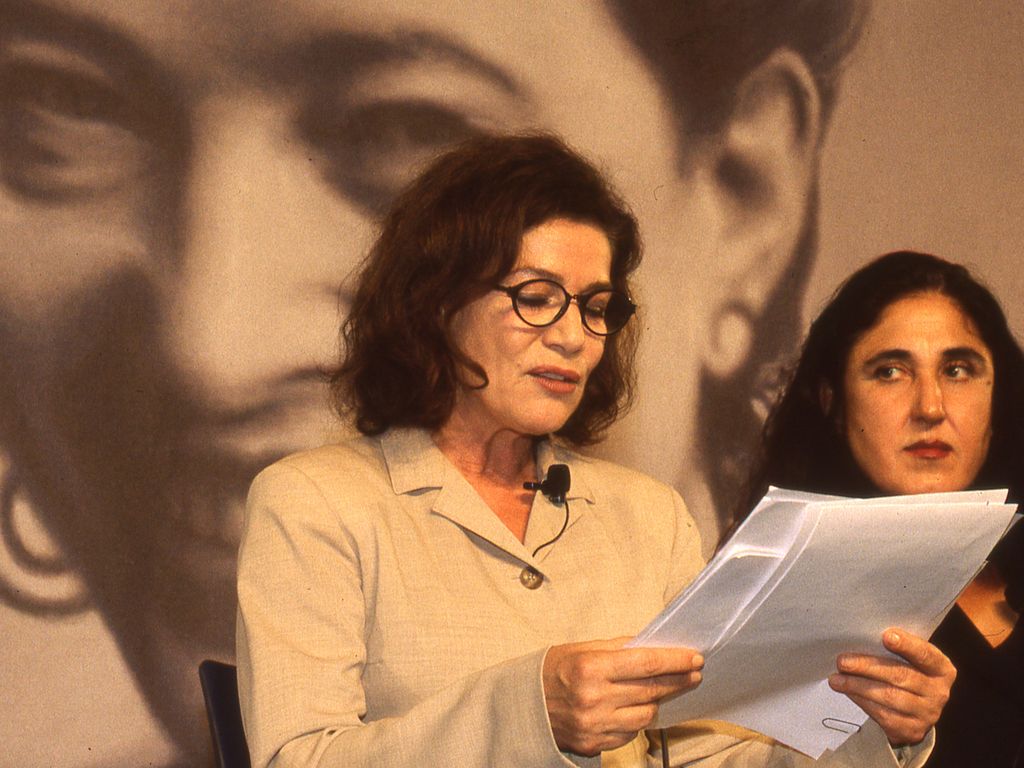

Rund 700 TeilnehmerInnen kamen nach Köln, um die Vorträge von Elisabeth Badinter, Benoîte Groult, Gerda Lerner, Khalida Messaoudi, Margarete Mitscherlich oder Marlene Streeruwitz zu hören und zu diskutieren.

In einer Lesung trugen Schauspielerinnen feministische Texte von Frauenrechts-Pionierinnen vor und und zeigten, dass alles zusammen geht: Kopf & Körper, schön & klug, begehrt & feministisch. Iris Berben las die Frauenrechtserklärung von Olympe de Gouges, Hannelore Elsner die „Rede an berufstätige Frauen“ von Virginia Woolf, Emine Özdamar gab Anita Augspurg ihre Stimme, Anke Engelke schlüpfte in Hedwig Dohm, Therese Dürrenberger in Lida Heymann, und Jasmin Tabatabai schwankte zwischen Vergnügen und Entsetzen bei Valerie Solanas‘ „Manifest zur Vernichtung der Männer“.

Hier wurde sinnlich erfahrbar, wie aufgesetzt und falsch die Teilung ist. Klar: auch Frauen mit Körper haben einen Kopf – und auch Frauen mit Kopf einen Körper. Im Gespräch nach der Lesung mit Alice Schwarzer auf der Bühne sagte eine jede, warum sie gekommen war:

Im Jahr darauf erschien der Kongressband "Man wird nicht als Frau geboren" mit allen Vorträgen sowie einem einleitenden Text von Alice Schwarzer.

Zum nachlesen und nachdenken hier die Referate der Denkerinnen:

Benoîte Groult: Schreckgespenst Gleichberechtigung

Benoîte Groult, Schriftstellerin, war, lange bevor sie mit ihrem Bestseller »Salz auf unserer Haut« über eine leidenschaftliche Affäre zwischen einer Frau und einem Mann berühmt wurde, in Frankreich durch ihren 1975 erschienenen Bestseller »Ainsi soitelle« als Feministin bekannt. Benoite Groult kam 1920 in Paris zur Welt und hat eine Schwester, Flora, mit der zusammen sie in den 60er Jahren ihren ersten Roman veröffentlichte. Sie arbeitete als Journalistin und lehrte Literaturwissenschaft. Jüngst veröffentlichte sie ihre Autobiografie. Groult hat drei Töchter.

Schon die Theorien von Platon, St. Augustin, Nietzsche und Freud zeigen, wie tief die Unterdrückung der Frau im menschlichen Gedankengut verwurzelt ist, und liefern auch heute noch die Rechtfertigung für patriarchale Strukturen und Frauenverachtung. Und sie gleichen sich alle in einem wichtigen Punkt: in dem Horror vor der Gleichberechtigung.

Männer haben Angst, denn sie sehen ihre Jahrhunderte alte Vormachtstellung bedroht. Frauen, die sich weismachen lassen, sie verlören mit ihrer Emanzipation und der Freiheit, selbst über ihr Leben zu bestimmen, auch ihre Weiblichkeit, haben ebenfalls Angst: Angst, dieses zwar undefinierbare, aber dennoch obligatorische »gewisse Etwas« zu verlieren, denn nur mit ihm ist ihnen - so sagt man - die Liebe der Männer sicher. Wir sind also gewarnt, dass wir dieses »Etwas«, das uns bei der Geburt verliehen wird, unter Umständen wieder verlieren können - wie einen Regenschirm etwa -, so wir uns nicht dem Idealbild der »echten Frau« entsprechend verhalten. Dieses Weiblichkeitsideal wurde komplett von Männern entwickelt und immer wieder überarbeitet und von uns Frauen vollständig verinnerlicht.

Wir vergessen heutzutage gern, wie sehr die menschliche Gedankenwelt in der gesamten Geschichte männlich geprägt war und ist. Aber man muss erkennen, wie erdrückend das Gewicht einer Theologie, einer Philosophie, einer Wissenschaft, einer Psychoanalyse, auch einer Kunstgeschichte ist, die nur von den männlichen Mitgliedern der Menschheit entwickelt und praktiziert wurde. Da ist es nicht erstaunlich, dass die Kirche - alle Kirchen -, die Wissenschaft und die Moral sich zu allen Zeiten in einer Frage einig waren: Frauen gehören besser ins Haus eingesperrt. Da ihre Minderwertigkeit - genau wie bei den Schwarzen und allen Armen auf dieser Welt - als angeboren galt, konnte man sie mit gutem Gewissen als Hausangestellte, Leibeigene oder Proletarier einsetzen.

Die Schwarzen haben mittlerweile ihre Gleichbereichtigung erreicht, wenigstens auf dem Papier. Die Proletarier haben sich vereinigt. Nur die Frauen bleiben unterdrückt und unvereint, behindert durch dieses besondere Band, das sie an ihre Unterdrücker fesselt. Nur auf sie dürfen weiterhin ungetrübt in der Mehrzahl der Länder auf dieser Erde rassistische Praktiken, die ansonsten überall ein wenig in Misskredit geraten sind, angewendet werden. Die diversen Formen der Entfremdung, denen Frauen zum Opfer fallen (Genitalverstümmelung, Prostitution etc.), sind für die Ethnologin Germaine Tillon »das massivste Überbleibsel der Sklaverei auf der Welt«. Eine Sklaverei, mit der Frauen im Interesse der dominierenden Klasse in intellektueller, gesellschaftlicher und künstlerischer Hinsicht vollends ausgelöscht wurden.

Ganz wie der Rassismus kann auch der Sexismus verheerende Ausmaße annehmen. Erinnern wir uns nur an die millionenfachen Hexenverbrennungen zwischen dem 11. und 16. Jahrhundert in Europa. Das Besondere am Sexismus aber ist, dass er sich auf eine biologische Gegebenheit stützt, und zwar auf dieselbe, aufgrund derer sich Männer zu Frauen hingezogen fühlen. Sie sind sozusagen Intimfeinde, weshalb der Kampf um Gleichberechtigung einerseits politisch weniger radikale, andererseits aber auch perversere Formen annimmt.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts änderte die Frauenfeindlichkeit ihr Gesicht, denn es gab erste furchterregende Anzeichen für die Emanzipation der Frau. Doch man schaffte es, die Frauen nach der Französischen Revolution wieder von Bord zu werfen, auch nach der Revolution von 1848. Aber da immer mehr Frauen sich dennoch Zugang zu Bildung und langsam auch zu Bürgerinnenrechten erkämpften, dämmerte es den Männern mit Grauen, dass die Frauen ihnen eines Tages wirklich gleichberechtigt sein könnten. Und das hat in Männeraugen nicht nur mit dem Teilen von Privilegien zu tun, es bedeutet vielmehr eine schändliche Niederlage.

Im 20. Jahrhundert konnte die platte Frauenfeindlichkeit, das heißt eine Philosophie der Missachtung, in ihrer bestehenden Form nicht länger praktiziert werden und wandelte sich zum raffinierten Antifeminismus. Bedenken wir, was für eine Erschütterung die Frauenbewegung dem Patriarchat in diesem Jahrhundert beschert hat, wird klar, warum der Rassismus gegen Frauen so heftig und gewalttätig ist.

Die alte Form der Frauenfeindlichkeit war patriarchal geprägt, eine manchmal gerührte Verachtung für diese kleinen, zerbrechlichen, abhängigen Wesen, die die Frauen einmal waren. Der Antifeminismus von heute hingegen kann unbarmherzig sein, denn er ist Ausdruck einer realen Angst, die ihren festen Platz in der Geschichte der individuellen und kollektiven Ängste hat. Die Frau fungiert, wie der Jude, der Fremde, der Ausgestoßene, der Landstreicher, als Sündenbock, der die abwegigsten Fantasmen und widersprüchlichsten Anklagen auf sich vereint. Was eine Frau ausmacht, ist für den Frauenfeind nicht etwa dieses oder jenes Verhalten, sondern einzig ihre so genannte »Weiblichkeit«, wie für den Antisemiten das »Jüdischsein« - ein irrationales Prinzip.

Der »gepflegte« Antisemitismus, der lange Zeit in Frankreich herrschte, wurde, so schrieb einst Sartre, für harmlos und gutartig gehalten, weshalb er ihn »salonfähigen Antisemitismus« nannte. Ebenso könnten wir von einer »salonfähigen Frauenfeindlichkeit« reden - die allerdings, ganz wie der Antisemitismus, jederzeit lebensgefährlich werden kann.

Der Antifeminismus ist eine viel schrecklichere Waffe als die alte Frauenverachtung, denn er gibt vor, den Interessen der Gesellschaft, der Familie und der Frauen zu dienen, die er glaubt, vor sich selbst schützen zu müssen. Antikommunismus, Antisemitismus und Antiklerikalismus hingegen gehören zum allgemeinen Wortschatz. Aber der Antifeminismus ist in keinem aktuellen oder alten Lexikon zu finden, weil uns jede wissenschaftliche oder historische Grundlage fehlt. Da wir nicht mal ein Wort haben, um den Tatbestand zu beschreiben, können wir den Antifeminismus nur schwer erkennen und folglich auch nicht bekämpfen.

Der Antifeminismus ist jedoch überall am Werke und schreckt vor nichts zurück. In meinem Land, das so stolz auf seine Galanterie ist (das liebenswürdige Gesicht des Sexismus), kann jede beliebige Frau als »Hure« beschimpft werden. Wenn ein Türke als »dreckiger Kanacke« beschimpft wird, gibt es ein Anti-Rassismus-Gesetz dagegen - wenn man hingegen eine Frau als »dreckige Hure« beschimpft, nimmt man nur sein Recht auf freie Meinungsäußerung in Anspruch. Was wir brauchen, ist also ein Gesetz gegen den Sexismus und Antifeminismus!

Frauen dürfen allerdings auch nicht nur als die ewigen Opfer gesehen werden. Was sie unterdrückt, sind nicht nur die anderen, sondern auch sie selbst: Es ist dieses Gefühl von Schwäche und Unvermögen, von dem wir uns nicht befreien können; und es ist dieses Schuldgefühl, das uns jedes Mal beschleicht, wenn wir uns zu weit von der uns zugewiesenen Rolle entfernen.

Das Beunruhigendste ist, dass manche Frauen sich selbst an die Spitze dieses neuen Kreuzzuges zugunsten der weiblichen Werte gestellt haben, der uns im Namen unserer besonderen »Bestimmung« erneut marginalisieren will - was zeigt, wie aktuell Beauvoirs Thesen auch heute noch sind.

In dieser Hinsicht muss ich die französischen Frauenzeitschriften des Antifeminismus beschuldigen. Das Leben der Mädchen und Frauen in diesen Magazinen dreht sich erneut um Schönheit, Hochzeit, Mutterschaft. Diese Magazine erzählen ihren Leserinnen, besonders den jüngeren, die Gleichberechtigung sei ängst erreicht und der Feminismus ein alter Hut. Verschwunden ist die Frau, die kämpft. Sie wurde zu unsten der Top-Models ausrangiert, die mittlerweile auch als Role-Model fungieren. Aus der befreiten Frau wird zur großen Erleichterung aller Männer und so mancher Frau wieder die verweiblichte Frau. Wir erleben zur Zeit eine konstante Abwertung des Frauenbildes auf realer gesellschaftlicher wie auf symbolischer Ebene.

Die »echte Frau« ist nach den Erschütterungen durch die Frauenbewegung im Eiltempo zurückgekehrt. Das ist eine, die ihre Karriere vernachlässigt, um sich besser ihrer Familie widmen zu können. Wieder sind es der Macho und das Objekt seiner Begierde, die Leserinnenherzen höher schlagen lassen. Und der Feminismus wird ausschließlich unter negativem Vorzeichen präsentiert.

Die Werbung macht mit und verstärkt diese Tendenz noch. Auch sie hat eine radikale Kehrtwendung vollzogen: keine heldenhaften Frauen mehr oder solche in Führungspositionen. Wenn sie arbeiten, dann als fesche Sekretärinnen oder Stewardessen, die rührend um das Wohl der Business-Passagiere besorgt sind, natürlich alles Männer!

Auch die Mode ist mit von der Partie. Sie wird nunmehr von »großen Couturiers« entworfen, in der Mehrzahl Männer. Die Frauen lassen sich von ihnen in eine männlichen Fantasmen entsprungene Form gießen.

Die Frau am Herd, die seit den 70er Jahren ein Vogelscheuchendasein fristete, ist wieder zum erstrebenswerten Ideal geworden. Besser freudestrahlende Mutterschaft als das höllische, einsame Leben jener Frauen, die ihrer Karriere, auf die frau heute gerne wieder verzichten darf, den Vorzug geben.

Nicht nur wir Französinnen sind machtlos dagegen. Wir stellen keine kohärente politische Kraft dar wie die Frauen in Island oder Schweden. Wir haben keine Frauenlobby, keine Klubs, keine Solidarität unter Frauen. Wir streiten und zerstreiten uns, und das macht uns verwundbar. Aber um zu verhindern, dass unser bisher Erreichtes durch diese Verschwörung von Nostalgikern, Fundamentalisten und Reaktionären aller Couleur zunichte gemacht wird, gibt es nur ein Mittel, und das ist: Solidarität und »Schwesterlichkeit«.

(Quelle: Groult, Benoîte (2000): Schreckgespenst Gleichberechtigung. - In: Man wird nicht als Frau geboren : 50 Jahre nach dem "Anderen Geschlecht" ziehen Schriftstellerinnen und Politikerinnen gemeinsam Bilanz: Wo stehen die Frauen heute? - Schwarzer, Alice [Hrsg.]. Köln : Kiepenheuer & Witsch, S. 38 - 45)

Elisabeth Badinter: Wie aktuell ist Simone de Beauvoir?

Elisabeth Badinter, Philosophin und Schriftstellerin, gilt als eine der geistigen Nachfolgerinnen von Simone de Beauvoir. Ihre Bücher kreisen um das Verhältnis zwischen den Geschlechtern und Geschlechtsidentität, d. h. die Konstruktion von »Weiblichkeit« und »Männlichkeit«. Sie ist Tochter eines bekannten Verlegers und verheiratet mit dem sozialistischen Ex-Justizminister Robert Badinter, mit dem sie drei Kinder hat. Betroffen als Frau und Jüdin, ist Badinter eine entschiedene Verfechterin der universellen Menschenrechte, die für sie unteilbar sind. In der französischen Schleieraffäre bezog sie Position gegen den Schleier in der Schule (»Der Schleier verstößt gegen die Menschenrechte«); und sie tritt u.a. offensiv für die Legalisierung der Homo-Ehe ein. Zur Zeit lehrt Badinter Philosophie an der Pariser Eliteschule Ecole Polytechnique.

Als ich vor 13 Jahren für eine französische Zeitschrift den Nachruf auf Simone de Beauvoir schrieb, endete ich mit den Worten: »Liebe Simone de Beauvoir, ruhen Sie in Frieden, Ihre Töchter werden Sie nicht vergessen ...«. Und was ist heute, 13 Jahre später? Liest man heute eigentlich noch Beauvoir? Genauer gefragt: Was hat ihr Werk einer jungen 20-jährigen Frau, ob engagierte Feministin oder nicht, im Jahr 2000 zu bieten? Ich möchte - auch wenn dieses Vorgehen vielleicht ein wenig willkürlich anmutet - das Phänomen Simone de Beauvoir mit drei Schlagworten umreißen: ein Leben, eine Philosophie, ein Anspruch.

Ein Leben

In unseren entkirchlichten und demokratischen Gesellschaftssystemen kann jeder, sofern er oder sie nicht Gefangener der Armut oder auf andere Weise ausgeschlossen ist, mit zwanzig durchaus einmal davon träumen, aus seinem oder ihrem Leben ein Meisterwerk zu machen. Ich sage mit Bedacht »träumen«, denn es gibt nur wenige, die nicht wie Simone de Beauvoir mit fünfzig feststellen: »Ich wurde betrogen.« Wer kann, wenn die Stunde der Bilanz gekommen ist, schon von sich behaupten, ans Ziel gelangt zu sein, also alle seine Jugendideale ohne Konzessionen, ohne Kompromisse und ohne über die Fallstricke des Schicksals zu stolpern verwirklicht zu haben.

Simone de Beauvoir hatte die Latte sehr hoch gehängt. Sie wollte mit höchster Intensität alles Lebensglück erfahren und sich zugleich selbst in ihrem Lebenswerk verewigen. Sie machte ihr Leben zum Thema ihrer Arbeit. Dieses Leben ist vielleicht nicht das erhoffte Meisterwerk geworden, aber ganz gewiss ist es ein außergewöhnliches Werk.

Alle ihre großen Bücher sind autobiografisch. Zu den vier zwischen 1958 und 1972 erschienenen »Memoiren einer Tochter aus gutem Hause«, »In den besten Jahren«, »Der Lauf der Dinge« und »Alles in allem« muss man auch die Geschichte des Todes ihrer Mutter »Ein sanfter Tod« (1964) und »Die Zeremonie des Abschieds« (1981) zählen, die meiner Meinung nach genauso viel über sie selbst aussagen wie über ihre Mutter oder Sartre. Und schließlich weiß jeder, dass ihre beiden schönsten Romane, »Sie kam und blieb« (1943) und »Die Mandarins von Paris« (1954), ebenfalls weitgehend autobiografisch sind.

Einzig »Das andere Geschlecht« (1949), das sich als wissenschaftlicher Essay präsentiert - man machte ihr damals heftige Vorwürfe, sie habe sich von ihrem Thema, der Frau, distanziert -, scheint bei dem biografischen Unterfangen aus der Reihe zu tanzen. Tatsächlich hatte sie, wie sie Sartre anvertraute, bevor sie zu schreiben begann, zunächst an ein persönliches Bekenntnis gedacht, dieses Projekt aber dann zugunsten der Frauenfrage im Allgemeinen fallen gelassen.

Das Leben von Simone de Beauvoir, wie wir es in ihren Büchern entdecken, war für mehrere Generationen von Frauen ein Lehrstück in Sachen Selbstbefreiung. Wenn auch niemandem das Leben eines anderen Menschen hundertprozentig als Modell dienen kann, so ermunterte Beauvoir ihre Leserinnen doch, ebenfalls zu versuchen, den Käfig zu öffnen, indem sie bis dahin eingesperrt waren. Sie wandte sich von den alten patriarchalen Normen ab, widersetzte sich dem zwingenden Schicksal von Heirat, Mutterschaft und Haushalt und nahm einen Platz unter den berühmtesten Autoren ihrer Zeit ein. Es war also auch für »das andere Geschlecht« möglich, sich von gesellschaftlichen Konventionen abzuwenden, scheinbar natürliche Einschränkungen nicht zu akzeptieren und Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, wie es bis dahin nur die Männer tun durften.

Beauvoirs Vorgabe war zweifelsohne ein kräftiger Emanzipationsmotor für Millionen Leserinnen, und das Paar, das sie mit Sartre bildete, war in den Augen meiner ZeitgenossInnen beispielhaft für die Gleichberechtigung der Geschlechter - wie viel Frustration und Leid sie auch immer erlebt haben mögen. Aber, so mag man fragen, inwiefern kann dieses Leben immer noch beispielhaft für die jüngeren Generationen sein - in den Zeiten von Pille und abtreibungsfreundlicher Gesetzgebung, wo doch Heirat nur noch eine Möglichkeit von vielen für ein Paar ist und die überwältigende Mehrzahl der Frauen in der westlichen Welt den Arbeitsmarkt erobert hat, wo sie jeden Tag beweisen, dass sie ganz gut für sich selbst sorgen können, ohne jemandem Rechenschaft darüber ablegen zu müssen?

Im Jahre 1980 schien es, als sei alles erreicht, wofür Simone de Beauvoir kämpfte, oder es würde spätestens in den nächsten zehn oder zwanzig Jahren erreicht sein. Ist ihr Beispiel also nicht längst überholt und ihr Leben keine Lektion mehr? Das glaube ich nicht. Denn den Kampf, den sie so leidenschaftlich geführt hat, könnte sie heute genauso weiterführen: Es ist der Kampf gegen Voreingenommenheit und vorherrschende Meinung, gegen das, was man heute political correctness nennt.

Sicher, die Vorurteile des Jahres 2000 unterscheiden sich von denen der Nachkriegszeit, und die patriarchale Ideologie hat an Gewicht und Schärfe verloren. Aber die Mystifizierung der Frau, die Beauvoir so entschieden zurückwies, ist seit 20 Jahren wiederschleichend auf dem Vormarsch, diesmal unter der Federführung von Frauen, die sich Feministinnen nennen. Die Mutterschaft und die besonderen weiblichen Eigenschaften wie Sanftmut, Altruismus oder Friedfertigkeit wieder hervorzukehren, ist bei den Sittenwächtern, Sittenwächterinnen muss ich sagen, wieder groß in Mode.

Das ganze Leben Simone de Beauvoirs bezeugt ihre Verachtung gegen die vorherrschende Meinung gegenüber allem, was man für »richtig« hält - und in dieser Hinsicht können wir in der Tat von ihr lernen.Für sie war es mit Sicherheit viel schwieriger, sich der Mutterschaft mit allem, was dazugehört, zu verweigern, und es war selten in dieser Zeit, dass eine Frau den Griff nach der Freiheit riskierte, noch dazu für eine intellektuelle Karriere auf der Suche nach emotionalem und physischem Glück.

Wenn wir jedoch nicht wachsam sind, werden sich unsere Töchter und Enkelinnen bald wieder eingeschlossen in der Ideologie vom ewig Weiblichen wiederfinden, angehalten, Kinder zu bekommen, sie zu stillen und sich ihnen zu widmen - sonst werden sie als »vermännlichte« Frauen, »Verräterinnen« ihres eigenen Geschlechts und ihrer Mütter, kurz »Mannweiber«, beschimpft werden, wie ich es vor ein paar Monaten wiederholt in der Zeitung »Le Monde« las - aus der Feder einer der berühmtesten Feministinnen Frankreichs.

Vermännlichte Frau, vertrocknete Intellektuelle, Mannweib, all das hat sich Simone de Beauvoir ein Leben lang anhören müssen - und hat es vollkommen zu ignorieren gewusst. Damals kamen solche Angriffe nur aus dem männlichen Chauvilager, die Generation der jungen Frauen aber war solidarisch mit Beauvoir. Heute jedoch werden dieselben Worte von so genannten Feministinnen verwendet; und indem sie werten, beschwichtigen und Schuldgefühle schüren, könnten sie möglicherweise die Töchter der jungen Generation infizieren, die mit ansahen, wie sich ihre feministischen Mütter in Kämpfen verausgabten, wovon in erster Linie sie, die Töchter, profitierten. Der Konformismus ist derselbe wie vor 50 Jahren, aber von Frauen betrieben offenbart er ein oftmals noch schrecklicheres Gesicht.

All den jungen Frauen, die heute 20 Jahre alt sind, kann man darum gar nicht genug ans Herz legen, Simone de Beauvoir zu lesen! Nicht nur, weil sie in ihrer Autobiografie ein Vorbild für Kampfesgeist und unabhängiges Denken finden, sondern auch, um einzutauchen in die Philosophie der Freiheit des »Anderen Geschlechts«.

Eine Philosophie

Mir ist alles bekannt, was gegen »Das andere Geschlecht« vorgebracht wurde, dieses »veraltete Werk«, das mit den intellektuellen Mitteln seiner Zeit die gegenwärtige Realität analysieren will. Ich zitiere nur die häufigsten Anklagepunkte: Überschätzung der Männer; Unkenntnis der Frauengeschichte; Fehleinschätzung oder Missachtung der Weiblichkeit; Abschaffung des Unterschieds zwischen den Geschlechtern; Werk einer bürgerlichen Intellektuellen aus Saint-Germain-des-Prés, die vorgab, über alle Frauen zu schreiben, sich jedoch nur mit denen ihres Milieus und ihrer Klasse befasst; ein Buch, das die Frauen vermännlicht und entfremdet; Genozid der Frauen etc. etc.

Ich habe selbst darauf hingewiesen, dass die besonderen Eigenschaften der psychologischen Weiblichkeit im »Anderen Geschlecht« unterschätzt werden, Eigenschaften, die nicht nur weiblich sind, wie eine ungenaue, verwinkelte Sprache glauben machen kann; sie sind ebenso wie die männlichen Eigenschaften zum Überleben nötig, reichen aber allein nicht aus. Ich erkenne also durchaus, dass »Das andere Geschlecht« auch Fehler oder Unzulänglichkeiten aufweist und seine Grenzen hat.

Dennoch scheint mir die ihm zugrunde liegende philosophische Botschaft von noch brennenderer Aktualität als vor 14 oder 20 Jahren zu sein. Diese Botschaft ist einfach und lässt sich in ein paar Sätzen umreißen: Wir müssen uns vor dem Argument der »Natürlichkeit« hüten, das eher der Entfremdung, denn der Befreiung der Frauen dient. Im Namen der sakrosankten Natur sollen wir reduziert und ausschließlich unseren biologischen Aufgaben unterworfen werden. Und diese Unterwerfung steht im Widerspruch zur Freiheit des Menschen und dem unantastbaren Recht, selbst über sein Leben bestimmen zu können.

Beauvoirs berühmte Worte »Man wird nicht als Frau geboren, man wird es«, weisen darauf hin, dass das, was man im Jahre 1949 unter der »Natur der Frau« verstand, eher auf das patriarchale Frauenbild zurückging als auf die Natur selbst, die in diesem Fall als »cache-sexe« und Alibi für eine unterdrückerische Politik gegen Frauen diente. Weil Frauen eine Gebärmutter haben und Kinder austragen können, muss unweigerlich der ganze Rest folgen: Heiraten, Kinder kriegen, den Haushalt führen, die Kinder erziehen, passiv wie die Eizellen, im Haus eingesperrt wie die Nonne im Kloster, abhängig vom Ehemann, masochistisch, einfältig . . . - kurz und gut: Weibchen sein statt Frauen!

Es ist richtig, dass Simone de Beauvoir sich, wie man ihr oft vorgeworfen hat, auf einen sehr radikalen Kulturalismus berufen hat, um diese patriarchale Mythologie zu bekämpfen. Aber dank dieses Kulturalismus (Anm. d. Hrsg.: die Annahme, dass der Mensch kein Naturwesen, sondern ein Kulturwesen ist), damals eng verknüpft mit der marxistischen Philosophie, haben die Frauen der westlichen Welt in den 70er Jahren ihre größten Siege errungen: die Pille, das Recht auf Abtreibung, gesetzliche Gleichstellung mit den Männern. Dank dieser Philosophie konnten die Frauen die uralten Vorurteile wie den berüchtigten Mutterinstinkt in Frage stellen, die unvermeidliche Abhängigkeit der Frau vom Mann, die durch die Heirat eine finanzielle wie soziale ist. Zu dieser Zeit konnte man wirklich glauben, Beauvoir habe gewonnen, und der lange Marsch in Richtung Gleichberechtigung sei nur noch eine Sache von Jahren, schlimmstenfalls eine Sache von einer Generation.

Doch drei Gegebenheiten haben die Frauenbewegung beträchtlich verlangsamt. Die erste ist eine ganz normale Tatsache, die allerdings unterschätzt wurde: Es ist die Schwierigkeit, die männliche Haltung zu ändern, und es ist der taube Widerstand der Männer gegen die Gleichberechtigung, die ihre Vorstellungswelt durcheinander bringen würde. Die beiden anderen Ereignisse, mit denen niemand rechnete, haben, da der Marxismus und mit ihm ein Großteil unserer kulturalistischen Philosophie gestorben ist, die Ideologie der westlichen Welt stark verändert.

Das erste destabilisierende Ereignis ist die seit 20 Jahren herrschende Wirtschaftskrise. Sie traf die Frauen besonders hart, die das größte Bataillon unter den Arbeitslosen stellen und ein Verhalten des Rückzugs auf alte Positionen an den Tag legen, ich würde fast sagen, auf archaische Positionen. Viele Frauen, die keine Arbeit finden können, haben sich wieder in das mütterliche Ideal geflüchtet, wobei sie in den 90er Jahren kräftig durch eine familienorientierte Politik unterstützt wurden. Ich erinnere mich, dass wir in Frankreich zwischen 1994 und 1995 nicht viele waren, die gegen die Entscheidung der rechten Regierung protestierten, Frauen, die zur Erziehung der Kinder zu Hause blieben, drei Jahre lang ein Erziehungsgeld zu gewähren. Was kam dabei heraus? Laut einer aktuellen Studie konnten alle diese Frauen nach den drei Jahren Erziehungsurlaub keine neue Arbeit mehr finden.

Der fehlende wirtschaftliche Aufschwung hat unsere Ambitionen und Hoffnungen geschmälert und einen guten Teil unseres Kampfgeistes ausgelöscht. Nicht genug mit dem alltäglichen Kampf gegen die männliche Trägheit hinsichtlich der Aufgabenteilung, nein, es verschärfte sich auch noch der ebenso alltägliche Kampf um die Jobs, darum, sie zu behalten und respektiert zu werden. Natürlich sind die Frauen erschöpft, verbittert und entmobilisiert.

Auf dieser Grundlage hat der letzte Auswuchs einer biologistischen Ideologie erneut aufkeimen und gedeihen können. Weil die Gesellschaft uns nicht einmal mehr das Minimum des Erhofften zusichern kann, scheint die Rückkehr zur Natur der Weisheit allerletzter Schluss zu sein. Zu alldem kam noch Tschernobyl, die Entwicklung eines ökologischen Bewusstseins. Und: die Geburt eines separatistischen und differenzialistischen Feminismus, vom wachsenden Skeptizismus gegenüber den politisch Verantwortlichen im Westen gar nicht erst zu reden.

In der Konsequenz hat in Frankreich schleichend, in anderen Ländern ganz offen, die Mystifizierung der Frau erneut Fuß gefasst, und zwar mit fast denselben Parolen wie denen, die Beauvoir immer bekämpft hat. Die Mutterschaft ist wieder ins Zentrum der weiblichen Fähigkeiten gerutscht, der Mutterinstinkt wird nicht einmal mehr in Frage gestellt, und allerorten erinnert man die Frauen an ihre heilige Mutterpflicht, ihre Babys so lange wie möglich zu stillen.

Zur Verdeutlichung will ich den Erlass anführen, der letzten Februar von unserer linken Regierung veröffentlicht wurde: Man wies Krankenhäuser und Geburtskliniken an, Mütter, die nicht stillen wollen, das Milchpulver bezahlen zu lassen, denn die Muttermilch sei nun einmal die beste Nahrung für den Säugling. Und das geschieht, ohne dass öffentlich auch nur eine Stimme gegen eine solche Zwangsmaßnahme erhoben wird, die derartig mit der Erzeugung von Schuldgefühlen operiert. Das wäre vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen.

Das humanistische, universalistische und kulturalistische Werk von Simone de Beauvoir transportiert eine Philosophie der Freiheit, derer wir heute wieder dringend bedürfen. Denn wenn wir uns nicht vorsehen, rücken, verborgen hinter dem Neuerung verheißenden Geist des Differenzialismus, Separatismus und Biologismus, bald wieder die alten Werte des Patriarchats in den Vordergrund, was eine ganz neue Art von Sexismus hervorbringen kann. Und das geht gegen das Ziel, das sich Simone de Beauvoir – und mit ihr viele Feministinnen – in den letzten Zeilen des »Anderen Geschlecht« gesteckt haben: Um den großen Sieg der Freiheit zu erringen, ist es nötig, so schrieb sie, dass Männer und Frauen über ihre biologischen Unterschiede hinweg eindeutig ihre Geschwisterlichkeit unter Beweis stellen.

Ein Anspruch

Schließlich hat uns Simone de Beauvoir außer ihrem Leben und ihrer Philosophie auch ihr kostbarstes Vermächtnis hinterlassen: ihren Wahrheitsanspruch, der ihr befahl, der Voreingenommenheit und dem »guten Ton« die Stirn zu bieten. Sicherlich wird das hohe Ideal der vollkommenen Aufrichtigkeit von niemandem ganz erreicht, denn dazu bedürfte es einer fast unmenschlichen Leistung, und so könnte man auch Simone de Beauvoir Fehler und Verheimlichungen nachweisen. Aber trotz dieser Einschränkungen müssen wir ihr zugute halten, dass sie alles in ihrer Macht Stehende getan hat, um »die Mystifizierungen aufzulösen und die Wahrheit zu sagen«. Dieses Ziel hat sie ihr ganzes Schriftstellerleben lang verfolgt, wie sie im letzten Band ihrer Memoiren »Alles in allem« (1972) in Erinnerung ruft.

In ihrem letzten Buch »Die Zeremonie des Abschieds« (1981) erteilt sie uns noch einmal eine gewaltige Lektion in Sachen Courage; sie beschreibt Sartres körperlichen und geistigen Verfall. Schon vor der Veröffentlichung wusste sie, dass die unbarmherzige Kritik sie beschuldigen würde, mit Sartre abrechnen zu wollen, und sie des ungebührlichen und schändlichen Verhaltens bezichtigen würde. Es gibt doch tatsächlich nichts Unpassenderes und »Inkorrekteres« als vom Alter zu erzählen, vom Körper, der einen im Stich lässt und vom Geist, der zurück in die Kindheit abwandert, oder?

Nein, Simone de Beauvoir hat mitnichten mit dem Mann, den sie so sehr geliebt hat, abrechnen wollen; sie wollte einfach die Wahrheit sagen, auch über ein Thema, das in unserer Gesellschaft ein großes Tabu ist, nämlich über Alter und Tod. Kurz gesagt hat Simone de Beauvoir bis zum Ende bewiesen, wie sehr sie die »guten Sitten« verachtete, eben das, was man heute »politisch korrekt« nennt.

Heute ist es nicht mehr schockierend, wider die guten Sitten zu verstoßen, von seinen Seitensprüngen zu berichten oder von den intimsten Details der Sexualität. Aber schwierig bleibt weiterhin, ohne Rücksicht auf die Windrichtung oder jedwede Autorität zu reden und zu schreiben. Und in dieser Hinsicht bleibt Simone de Beauvoir ein Vorbild für uns, denn es gibt nur wenige, die zu sagen wagen, was die Mehrheit nicht hören will.

Schon allein wegen dieser Lektion in Sachen Freiheit und Courage werden Ihre Töchter und Enkelinnen Sie nicht vergessen, liebe Simone . . .

(Quelle: Badinter, Elisabeth (2000): Wie aktuell ist Simone de Beauvoir? - In: Man wird nicht als Frau geboren : 50 Jahre nach dem "Anderen Geschlecht" ziehen Schriftstellerinnen und Politikerinnen gemeinsam Bilanz: Wo stehen die Frauen heute? - Schwarzer, Alice [Hrsg.]. Köln : Kiepenheuer & Witsch, S. 24 - 37)

Gerda Lerner: Warum uns Geschichte angeht

Gerda Lerner, Historikerin, gilt international als die Pionierin der Frauengeschichtsforschung. Sie hat vor allem zum Rassen- und Geschlechterproblem veröffentlicht und sich in diversen wissenschaftlichen Organisationen engagiert. Anfang der 80er Jahre war sie als erste Frau Präsidentin der »Organization of American Historians«. Gerda Lerner kam 1920 in Wien zur Welt und mußte 1939 als Jüdin in die USA emigrieren. Sie beginnt ihr Geschichtsstudium erst nach einer langen »Familienphase« und lehrt ab 1965 Geschichte. 1986 veröffentlichte Lerner ihre Pionierstudie »Die Entstehung des Patriarchats«.

Alle Menschen machen Geschichte. Wir stellen uns anderen Menschen durch unsere Lebensgeschichten vor. Im Laufe unseres Lebens ändert sich diese Geschichte durch neue Interpretationen, neue Betonungen. An verschiedenen Lebensstadien betonen wir die Momente, die entscheidend für unseren Lebenslauf waren, unterschiedlich, und dadurch geben wir diesen Geschehnissen neue Bedeutung. Man denkt natürlich nicht, dass man durch so etwas Geschichte macht, man handelt einfach, ohne bewusste Einsicht. Man lebt sein Leben, man erzählt seine Geschichten. Das kommt einem so natürlich vor wie das Atmen.

Unsere Selbst-Vorstellung, die Art und Weise wie wir uns der Welt vorstellen, zeigt sich in der Form unserer Lebensgeschichte. Unsere Erinnerungen – die, die wir als wichtig ansehen und die, die wir übersehen und vergessen – beeinflussen unser Leben, indem wir auf ihnen unsere Zukunftspläne aufbauen. Wenn wir uns als Opfer der Umstände definieren, als machtlos vor Kräften, die wir weder verstehen, noch kontrollieren können, dann werden wir vorsichtig zu leben suchen, Konflikte vermeidend, um Verletzungen vorzubeugen. Wenn wir uns als geliebte, geschätzte, gut verankerte Menschen empfinden, dann werden wir mutig leben und Anforderungen und Schwierigkeiten mit Zuversicht anfassen und überwinden.

Geschichte, diese Geistes-Erfindung, dieses Hirn-gesponnene Konstrukt, kann unser zeitbegrenztes Leben verlängern, ihm Bedeutung geben und unser Einzelleben in der Gemeinsamkeit verwurzeln. Geschichtliches Denken gibt uns Perspektive in Bezug auf unser Einzelleben, dessen Kürze wir überwinden können, indem wir uns mit den Generationen, die vor uns kamen, identifizieren und jene, die uns überleben werden, bedenken. Historisches Denken ermächtigt uns, weiter zu sehen als nur in die Gegenwart, höher zu streben und zu zielen. Historisches Denken hat uns vom magischen und mythischen Denken zu rationeller Abstraktion geführt. (...)

Um besser zu verstehen, warum uns Geschichte angeht, sollten wir die zwei menschlichen Gruppen beobachten, die am längsten in der Welt marginalisiert und unterdrückt wurden: Frauen und Juden. Die Verfolgung der Juden beginnt mit ihrer Sklaverei in Ägypten, spät im zweiten Jahrtausend vor unserer Zeit. Die Unterdrückung der Frauen ist so alt wie die Institution des Patriarchats, das wir als im Nahosten etabliert in der Mitte des ersten Jahrhunderts vor unserer Zeit datieren können. Obwohl die Chronologie der Unterdrückung der beiden Gruppen ziemlich ähnlich ist, sind sie doch grundverschieden. Frauen sind immer die Hälfte jeglicher Bevölkerung; Juden waren immer nur eine kleine Minorität. Frauen waren immer voll assimiliert innerhalb der Gruppe, die sie unterdrückt hat, während Juden oft ausgeschlossen und marginalisiert waren. Frauen sahen ihre Unterdrückung als »natürlich« an, da sie durch Familie, Staat und Religion Ausdruck fand. Juden wussten immer, dass ihre Unterdrückung von seiten einer anderen Gruppe, also von Nichtjuden, ausgeübt wurde und entwickelten daher einen Widerstand auf Grund von Gruppenzugehörigkeit, Religion und Nationalismus. Aber der wichtigste Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist, meiner Meinung nach, deren Einstellung zur Geschichte.

Juden waren zunächst hebräische Sippen und später eine Bevölkerung in einem jüdischen Königreich und unterschieden sich von ihren Nachbarn nur durch ihre Religion. Nach der babylonischen Gefangenschaft und in der Diaspora wurden sie eine Religionsgruppe mit einer besonderen Geschichte, die sie von anderen Gruppen unterschied. Sie waren sich von langher ihrer besonderen Beziehung zur Geschichte bewusst und bauten dieses Bewusstsein in ihr religiöses Ritual ein. Die Erzählung von ihrer Sklaverei in Ägypten und ihrer Befreiung ist ein Teil der jährlichen Feier von Pessach; das alljährlich wieder aufgeführte Drama von Königin Esther und der Kampf mit dem Bösewicht Haman, der ihr Volk unterdrückt, ist der Schwerpunkt der Purimfeier; und die Geschichte der Makkabäer-Siege über die babylonischen Unterdrücker ist wesentlich für die Feier des Chanukka-Festes.

Man könnte wohl sagen, dass die jüdische Religion, mit ihrem theologischen Zielpunkt auf das Kommen des Messiah gerichtet, Geschichte in die Religion eingebaut hat, wie keine Religion je vorher. Also war für Juden ihre Geschichte, wenn sie voll mit Verfolgungen und Unterdrückung war, auch eine Geschichte des ständigen und heldenhaften Widerstandes. Für Juden war die Geschichte ein Mittel zur Selbsterhaltung des Volkes.

Wie anders war das für Frauen... Frauen lebten in einer Welt, in der die Frauen der Vergangenheit anonym, unsichtbar und deshalb für beide Geschlechter der Gegenwart unwichtig waren. Jahrtausendelang wurden Frauen erzieherisch benachteiligt und so behindert, dass sie von dem intellektuellen Werk der Kulturbildung fast völlig ausgeschlossen waren. Die einzige Art und Weise, wie sie auf die Institutionen wie Kirche, Gesetz, Staat und Militär wirken konnten, war vom Rand her, durch Einfluss, durch die Vermittlung von Männern, nicht durch autonome Macht. Die Ausnahmerolle, die ihnen Macht gab, war die der Elite-Frauen, die als Surrogate für abwesende Männer an deren Stelle herrschen durften. Und Frauen konnten nie die Welt begrifflich definieren, philosophische und wissenschaftliche Erklärungssysteme aufbauen.

Trotzdem waren Frauen immer aktiv, konstruktiv und wesentlich an dem Bilden und der Erhaltung jedweder menschlichen Gesellschaft beteiligt. Sie waren niemals Marginale, obwohl die Mythen der patriarchalischen Geschichtsschreibung sie so umdefiniert haben. (...) Indem man ihnen das Wissen der eigenen Geschichte entzog, beraubte man die Frauen ihrer Heldinnen – und Rollenmuster. Nicht wissend von ihrer Geschichte des Widerstandes und der Gegeneinstellung bauten die Frauen die patriarchale Ideologie in ihr eigenes Denken ein und verstärkten und unterstützten sie, indem sie sie ihren Kindern beiderlei Geschlechts beibrachten.

Die winzige Minorität der Juden, die über Jahrtausende von einem Land zum anderen gehetzt und ver- folgt wurde, deren Führer und Weise getötet wurden und die dann noch im 20. Jahrhundert dem schlimmsten, wissenschaftlich-organisierten Genozid unterlagen, überlebten dennoch und bauten sogar noch einen Staat auf. Aber Frauen, die Hälfte der Menschheit, die unterdrückt, ökonomisch und intellektuell benachteiligt waren, oft der Gewalt ausgesetzt, konnten ihre eigene Unterdrückung nicht begreifen und brauchten bis zum 19. Jahrhundert, bis sie sich dagegen organisieren und aktiv einsetzen konnten.

Menschen, die keine Geschichte haben, sehen sich selbst und werden von anderen nicht als voll menschlich betrachtet. Des Geschichtsbewusstseins beraubt, können sie ihre eigene Lage nicht richtig verstehen und nehmen dann an ihrer eigenen Unterdrückung teil. Wenn man eine Geschichte hat, geht es einen wirklich an.

Jüdische Geschichte in der Diaspora ist die Geschichte eines Volkes ohne geographisches Zentrum, ohne Land; eines Volkes, das periodische Zyklen von Assimilierung und Vertreibung von verschiedenen Ländern und Kulturen erlebt hat. Jeder jüdische Mensch – Mann, Frau und Kind – trägt die Bürde dieser Geschichte in seiner Psyche, in seinem Gedächtnis. Es ist gerade das Wissen ihrer historischen Ver- folgungen und Diskriminierung, das im Gedächtnis sogar der am meisten assimilierten Juden, derer im Deutschland der Weimarer Republik oder in der früheren Sowjetunion, eingeprägt ist, das sie von ihren Nachbarn unterscheidet. Was Hebräer als »Juden« fixiert, ist ihre geschichtsbedingte Lebenserfahrung und Selbstdefinition.

Das ist ganz ähnlich so für Frauen. Zwischen Frauen und Männern gibt es nicht nur einen physischen, biologisch begründeten Unterschied, es gibt auch einen geschichtlich bedingten. Über 4000 Jahre patriarchalischen Herrschens lang wurden Frauen vom Regieren und der Politik abgehalten, sie wurden erzieherisch benachteiligt, sie wurden diskriminiert in Bezug auf die Ressourcen der Gesellschaft und wurden als Abhängige dressiert. Erst in den letzten 200 Jahren war es Frauen möglich, unabhängige Organisationen zu schaffen und gegen diese Einschränkungen und Behinderungen kollektiv zu kämpfen, immer gegen großen Widerstand.

Die lange Tradition der Hilflosigkeit, Unmündigkeit und Ausschaltung von den politisch wichtigsten Institutionen jeder Gesellschaft haben in Frauen ein psychologisches Erbe, eine Einstellung hinterlassen, die anders ist als die der Männer. Sie findet ihren Ausdruck in einer weiblichen Denk- und Handlungsweise, einer Frauenkultur. Frauen, die für das Patriarchat dressiert wurden, leben nicht in einem Naturzustand, und manche haben die männliche Handlungs- und Denkweise so völlig eingenommen, dass sie von Männern nicht zu unterscheiden sind. Aber dennoch, für die große Majorität, gibt es wichtige Unterschiede. Diese sind meiner Meinung nach historisch bedingt, so wie im Fall der Juden, und sie sind viel wichtiger und ausschlaggebender als biologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern.

Wenn Frauen ihre Geschichte finden, ihre Verbundenheit mit der Vergangenheit wiederherstellen und ihre wahre Bedeutung in der Kulturbildung richtig verstehen, wird ihr Selbstbewusstsein dramatisch verändert. Sie erleben eine Umwälzung in ihrer Weltanschauung und erkennen, oft zum ersten Mal, was sie mit anderen Frauen gemeinsam haben. Die neue Frauengeschichte ist ein gewaltiges Unternehmen: die vergessene Geschichte der Hälfte der Welt zu rekonstruieren, Frauen als aktiv Handelnde in das Zentrum der Geschichtsforschung zu setzen und, viel später noch, eine holistische Geschichte zu schreiben, in der das männliche wie das weibliche Prinzip gleichwertig einbezogen und dargestellt wird.

Die neue Frauengeschichte zeigt uns den Weg aus dem »kollektiven Vergessen« und sucht Anerkennung der unterschiedlichen Lebensweisen und Lebenserfahrungen verschiedener Menschengruppen, ohne Hegemonie. Nur wenn unser Erinnern allumfassend ist, können wir das System der Halbwahrheiten, der Stereotypen, der Lügen, aus welchen Sexismus, Klassenhass, Rassenhass und Antisemitismus immer wieder neu geboren werden, von Grund auf bekämpfen.

Nun kommen wir an den Anfangspunkt zurück. Wir leben unser Leben, wir erzählen unsere Geschichten. Die Toten leben weiter in der Wiederauferstehung, die wir ihnen geben, indem wir ihre Geschichte erzählen. Die Vergangenheit wirkt auf unsere Gegenwart ein und bedingt unsere Zukunft. Wir bauen als Einzelmenschen und in Gemeinschaft mit anderen an der Bildung der Menschengesellschaft, und wir versuchen kontinuierlich, unserem Unternehmen Bedeutung zu geben. Mensch sein heißt fühlen und denken, Mensch sein heißt die Vergangenheit zu überblicken und in die Zukunft zu streben. Wir erleben etwas, geben diesem Erlebnis Ausdruck und Form, andere denken darüber nach und finden eine neue Form dafür. Diese neue Form beeinflusst ihrerseits die Art und Weise, wie die nächste Generation ihre Welt versteht.

Das sind die Gründe, warum Geschichte uns angeht.

(Quelle: Lerner, Gerda (2000): Warum uns Geschichte angeht. - In: Man wird nicht als Frau geboren : 50 Jahre nach dem "Anderen Geschlecht" ziehen Schriftstellerinnen und Politikerinnen gemeinsam Bilanz: Wo stehen die Frauen heute? - Schwarzer, Alice [Hrsg.]. Köln : Kiepenheuer & Witsch, S. 123 - 130)

Khalida Messaoudi: Menschenrechte sind unteilbar

Khalida Messaoudi, Mathematikerin und Abgeordnete, gilt als eine der »Galionsfiguren des algerischen Widerstandes« (Badinter). Messaoudi wurde am 12. Juni 1993 von der »Islamischen Heilsfront« zum Tode verurteilt. Die Tochter aus einer streng muslimischen kabylischen Familie gilt auch in ihrer Heimat Algerien als Symbol für den unerschrockenen Kampf um Menschen- und Frauenrechte. Sie ist eine der Mitbegründerinnen der linksliberalen Partei RCD, für die sie seit 1999 als Abgeordnete im Parlament ist.

Wir Algerierinnen, Marokkanerinnen, Iranerinnen und Sudanesierinnen haben uns zusammengetan, um etwas zu fordern, was im Westen sebstverständlich ist: die Universalität der Menschenrechte, die unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe oder Religion für alle gelten. In meinem Land jedoch verbinden die Feinde der Frauen mit dem Begriff Universalität immer auch das Attribut »international«, was für sie gleich »westlich« ist. Aber die Abgeordneten der Vereinten Nationen scheinen in ihrem tiefsten Innern zu glauben, die Unterdrückung der algerischen Frauen läge in der Kultur unseres Landes begründet - und unter dem Vorwand des »Respekts vor anderen Kulturen« müsse man eben auch die Unterdrückung der Frauen respektieren und akzeptieren.

Wir Algerierinnen nennen das »die Kulturfalle«. In diese Falle sind die westlichen Länder voll getappt. Sie glauben, unsere Unterdrückung sei eine kulturelle Frage - und wollen nicht verstehen, dass sie eine rein polittische Frage ist. Aus unserer Geschichte und Kultur lässt sich die Unterdrückung der Frauen ebenso wenig ableiten wie aus der der westlichen Länder - auch wenn das so mancher algerische Mann gerne hätte.

Jedes Mal, wenn eine algerische Frau aufsteht, um ihre Rechte zu verteidigen, steht ein Mann hinter ihr, der fragt: Was willst du eigentlich, willst du etwa wie die Europäerinnen werden? Unsere Antwort lautet: Wir wollen wie Kahina werden! Kahina war eine algerische Herrscherin im siebten Jahrhundert. Sie hat ihr Land nicht in Angst und Schrecken geführt, wie es die Männer heute tun.

Wir wünschten, die Völker des Abendlandes lernten wenigstens unsere Geschichte, bevor sie über uns richten. Wir leiden unter der rassistischen Sichtweise, Universalität sei geographischen Grenzen unterworfen und habe nicht überall Gültigkeit. So habe ich im französischen Fernsehen Prozesse gegen Beschneiderinnen gesehen, die ihren afrikanischen Töchtern und Enkelinnen die Klitoris verstümmeln. Da standen doch tatsächlich weiße Männer, Anwälte und Journalisten, die erklärten, das sei nun einmal ihre Kultur. Doch seit wann sind Verletzungen der Menschenrechte und Verbrechen gegen die Menschlichkeit relativ und eine Frage der Kultur?

Natürlich kann es keine Lösung für die Opfer des islamischen Fundamentalismus sein, den Westen zu bitten, die Sache für uns zu regeln. Aber wir brauchen bei unserem Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen in den islamischen Ländern die Hilfe und Unterstützung der europäischen Länder.

In Algerien hat es in den letzten Jahren Hunderttausende von Toten gegeben, darunter viele Frauen, Journalisten, einfache Leute; und Tausende von vergewaltigten und gefolterten Frauen. In den letzten acht Jahren wurden 2.084 Frauen von islamistischen Gruppen verschleppt, ohne dass irgendein internationales Gremium dagegen protestiert hat. Schlimmer noch: Eine algerische Frau hat auch in Deutschland kein Recht auf politisches Asyl, wenn sie von der GIA, den bewaffneten »Gotteskriegern«, verfolgt wird, denn sie wird ja nicht vom Staat bedroht. Dafür erhalten ihre Verfolger Asyl, denn ihnen droht nach all den Verbrechen in ihrer Heimat ja die Todesstrafe.

Damit nicht genug. Selbst Frauen, die in einem sogenannten »Gottesstaat« verfolgt werden, verweigert man das politische Asyl; ebenfalls unter dem Vorwand, diese Verfolgung sei kulturell und nicht politisch bedingt. Eines Tages musste ich in »Le Monde« lesen, Taslima Nasrin verdiene ihr Schicksal, denn sie habe es ja geradezu darauf angelegt, indem sie sich in einem Entwicklungsland gegen die Religion gewandt habe.

Das alles kann die Welt nicht länger ignorieren. Die Grenzen der internationalen Menschenrechtserklärung müssen angesichts der neuen Totalitarismen und der terroristischen Bewegungen im Iran, in Algerien, im Sudan und Afghanistan dringend erweitert werden. Wir Algerierinnen fordern, dass die Verbrechen an den 2.084 Frauen, die in einem kriegerischen Akt in den letzten Jahren verschleppt und vergewaltigt wurden, als Menschenrechtsverletzungen angesehen werden. Wir fordern, dass auf internationaler Ebene Maßnahmen gegen solche Verbrechen ergriffen werden.

Ich bin Algerierin, ich lebe in Algier und bin heute Abgeordnete der Nationalversammlung. Ich bin stolz darauf, von meinen Landsleuten mit dem Wissen gewählt worden zu sein, dass ich Demokratin und nicht religiös bin. Darauf hatte ich meine Kampagne aufgebaut.

Doch ich kann zwar gewählt werden, aber ich habe noch nicht einmal die elementarsten Menschenrechte. Denn nach dem herrschenden Gesetz - das nicht von den Fundamentalisten gemacht wurde, sondern von der algerischen Republik - bin ich als Frau eine Unmündige. 1984 verabschiedete das algerische Parlament das neue Familienrecht, den »code de la famille«, den algerische Feministinnen nur »code de l’infamie« nennen. Danach kann ich als algerische Abgeordnete im Parlament zwar die Gesetze mitmachen, im Privatleben aber bin ich eine Minderjährige.

Die Polygamie ist gesetzlich erlaubt, und ein Ehemann kann seine Frau noch immer quasi verstoßen. Wollte ich heiraten, dürfte ich das nicht selbst entscheiden, sondern mein 74-jähriger Vater müsste es für mich tun. Gäbe es ihn nicht mehr, entschiede ein Bruder oder Onkel, ja sogar ein Sohn für mich; auch, ob ich ins Ausland reisen darf oder nicht.

Wir haben in Algerien dank unserer Geschichte und des gemeinsamen Kampfes von Männern und Frauen gegen die französische Kolonialmacht eine relativ starke Frauenbewegung. Doch auch sie konnte die Entrechtung der Frauen 20 Jahre nach der Befreiung unseres Landes nicht verhindern.

Jetzt, da die Männer sehen, dass sie selbst bedroht sind von den Ungeheuern, die sie riefen – dem Nationalismus, Männlichkeitswahn und religiösen Fanatismus -, gibt es ein Erschrecken. So veranstaltete der »Hohe moslemische Rat« (HCI), der die Regierung berät, jüngst in Algier ein dreitägiges Seminar zu dem Thema Frauenrechte. Der Vorsitzende erklärte öffentlich, er sei für die sofortige Abschaffung der Polygamie und des ganzen unwürdigen Familienrechts. Das ist ein - relativer - Fortschritt, der unzweifelhaft dem Druck der Frauen zu verdanken ist.

1993 verhängte die GIA ihr Todesurteil über mich. Das war und ist schlimm. Es ist allerdings einfacher, zum Tode verurteilt zu sein und zu wissen warum, als zu den Tausenden Frauen und Menschen aus dem algerischen Volk zu gehören, die hingerichtet wurden, ohne zu wissen warum. Es gibt nichts Schrecklicheres als die Morde an diesen Mädchen und Frauen, die niemals politisch aktiv waren, niemals öffentlich aufgetreten sind und die einsam und hilflos starben. Ich weiß, warum sie getötet wurden: im Zuge einer Strategie des willkürlichen Terrors, des totalen Krieges gegen ein Volk, um es der übelsten aller Diktaturen, dem Gottesstaat, zu unterwerfen.

Bis 1998 habe ich fünf Jahre lang jede Nacht meinen Aufenthaltsort gewechselt. Mittlerweile ist es besser geworden, ich ziehe nur noch alle zwei bis drei Monate um.

Meine allererste Rede im Ausland gegen den Terror der islamischen Fundamentalisten habe ich 1992 hier in Deutschland gehalten, auf Einladung von Alice Schwarzer. Damals wusste ich noch gar nicht, wie man eine Rede hält, und nun vertrete ich seit acht Jahren die algerischen Frauen im Ausland. Ich werde darum mein ganzen Leben lang den europäischen Feministinnen dankbar dafür sein, dass sie sich nicht täuschen ließen und gleich verstanden haben, worum es in Algerien wirklich geht.

Wir waren Anfang der 90er Jahre in einer sehr schwierigen Lage: Das Land drohte von einem autoritären Regime mit Militär im Rücken in einen theokratischen Totalitarismus zu verfallen, und wir mussten gegen diese Bedrohung kämpfen. Wir kämpften vergeblich. Die demokratischen Staaten im Westen haben uns zu ihrer großen Schande einsam sterben lassen. Damit Sie mich nicht falsch verstehen: Ich erwarte nicht, dass jemand mit uns stirbt. Wir hätten nur, wenn schon die Einsamkeit unser Schicksal ist, ganz gerne, dass man uns nicht auch noch in den Rücken fällt.

»Was wollt ihr Frauen eigentlich?«, werden wir im In- und Ausland gefragt. »Die Fundamentalisten sind doch gewählt worden.« Seit acht Jahren werde ich nicht müde zu erklären, dass auch Hitler damals gewählt wurde und nicht durch einen Staatsstreich an die Macht kam. Der Abbruch der Wahlen nach dem ersten Durchgang 1991 war in der Tat absolut undemokratisch. Die religiösen Fanatiker der FIS aber haben in Algerien keinesfalls eine überwältigende Wählermehrheit hinter sich wie Hitler damals in Deutschland. Ich als Frau werde es niemals hinnehmen, dass die Frauen auf irgendjemandes Altar verkauft werden, im Namen welcher Theorie oder Strategie auch immer. Es gibt keine Demokratie ohne die Frauen.

Bei den französischen Kommunalwahlen im letzten Jahr weigerten sich sowohl die rechten als auch die linken Politiker, mit der rechtsextremen Front National zusammenzuarbeiten, weil sie rassistisch und antisemitisch ist. Dieser Rassismus und Antisemitismus ist auch unter den islamischen Fundamentalisten weit verbreitet. Vom Sexismus ganz zu schweigen. Sie machen sogar eine Doktrin daraus. Ich wünschte darum, die algerischen Demokraten hätten dieselbe Haltung wie die französischen: Für alle Demokraten sollte es selbstverständlich sein, sich mit einer solchen Partei nicht zu verbünden.

Wir haben es mit einer einflussreichen fundamentalistischen Internationalen zu tun, die eine klare Strategie hat. Um die Frauenrechte zu sichern, brauchen auch wir eine demokratische Internationale der Frauen - sonst haben wir keine Chance gegen das Ungeheuer. Nicht nur die algerischen, auch die sudanesischen, iranischen und afghanischen Frauen wissen, wovon ich rede: Sie kennen das Grauen der »Gottesstaaten« nur zu gut. Doch allein, ohne eure Unterstützung, ohne die der Frauen- und Menschenrechtler der westlichen Länder, verlieren wir diesen Kampf um Leben und Tod.

(Quelle: Messaoudi, Khalida (2000): Menschenrechte sind unteilbar. - In: Man wird nicht als Frau geboren : 50 Jahre nach dem "Anderen Geschlecht" ziehen Schriftstellerinnen und Politikerinnen gemeinsam Bilanz: Wo stehen die Frauen heute? - Schwarzer, Alice [Hrsg.]. Köln : Kiepenheuer & Witsch, S. 106 - 113)

Marlene Streeruwitz: SELBST. HASS. SELBST

Marlene Streeruwitz, Schriftstellerin, wurde zunächst bekannt durch ihre Theaterstücke (»New York, New York« oder »Waikiki Beach«). Ihr erster Roman, »Verführungen«, erschien 1996. In die feministische Debatte mischt die Schriftstellerin sich seit 1997 auch direkt ein. Streeruwitz kam 1950 in Baden bei Wien zur Welt und promovierte mit einer Arbeit über die »strukturale Dramentheorie«. Nach der Scheidung schlug sie sich als allein erziehende Mutter von zwei Töchtern mit Jobs als Sekretärin, Werbetexterin und Journalistin durch.

Ich hatte vor einer Woche eine Lesung in Würzburg zu halten. Ich kam in die Buchhandlung. Stellte mich einer der zwei Frauen an der Kasse vor. Die Geschäftsführerin würde geholt werden. Ich solle mich gedulden. Wurde mir gesagt. Die beiden Frauen kassierten weiter. Ich stand da und wartete. Die beiden Frauen kassierten. Ich wartete. Befand mich in einer dieser Situationen, von denen ich immer vermutete, dass sie für einen Autor anders ausgingen. Als für die Autorin. Die Geschäftsführerin würde gleich geholt werden.

Ich stand also mit dieser angelernten Geduld da, die all diese Wartesituationen in Restaurants, Büros, Arztpraxen, Schulen und Boutiquen bewältigen helfen muss. In all diesen Wartesituationen, in denen frau von Frauen in sekundären Positionen darauf hingewiesen wird, auch nur sekundär zu sein. Eine Frau eben. Und in meinem Fall dann auch noch eine nicht mehr junge Frau.

Jedes Mal sage ich mir in diesen Situationen zuerst einmal, dass es nicht so sei. Wie ich es sähe. Dass ich Verfolgungswahn hätte. Die weibliche Form des Verfolgungswahns. Die weibliche Form des Verfolgungswahns einer Frau meines Alters. Einen Nicht-Verfolgungswahn. Die Vorstellung also, nicht mehr gesehen zu werden. Von der Nicht-Verfolgung verfolgt zu werden.

Ich stand da. Die Frauen an der Kasse kassierten. Rund um mich Bücherwühltische. Ein Mann kommt von der Straße in das Geschäft. Stürzt herein. Er ist etwas abgerissen. Nicht rasiert. Er greift nach einem der Bücher auf dem Bücherwühltisch rechts. Es liegen Bildbände da. Er greift nach einem Band Araki Fotografien. Nackte Frauen. Gefesselt. Geknebelt. In Bäume hinaufgebunden. In Ecken gedrückt. Das Sujet ist bekannt. Der Mann blättert den Bildband durch. Von hinten nach vorne. Lässt die Seiten langsam zurücksinken. Sieht ein Bild länger an. Lässt das Buch zuklappen. Schiebt es weg. Der Blick schon auf dem nächsten Buch. Er geht dann aber. Er dreht sich zur Tür. Geht hinaus. Gemessen. Als wäre er gesättigt.

Ich sage zu der Frau an der Kasse, ich ginge einen Kaffee trinken. Käme dann wieder. Ich stürze hinaus. Wut und Zorn hochlodernd in mir, diesem Mittagessen an verquältem Frauenfleisch beiwohnen haben zu müssen. Still und stumm neben diesem AugenSchmaus stehen haben zu müssen. Und mir gut in Erinnerung die Gespräche bei einer Araki Vernissage in Zürich.

Der Galerist erklärte mir damals, diese jungen Frauen drängten sich, von Araki fotografiert zu werden. Er habe das selbst gesehen, sagte der Galerist. Er sei da gewesen. Anwesend gewesen. Beim Fotografieren. Und überhaupt. Das sei Kunst. Schließlich. Und ob ich vielleicht ein bisschen prüde sei. Und außerdem. Alle ausgestellten Werke waren schon vor der Vernissage verkauft gewesen. So ein Interesse. Das könne man nicht leugnen, sagte der Galerist und teilte Zigarren aus.

Nun. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass die fotografierten jungen Frauen in diesem So-Fotografiert-Werden ihr Frau-Sein definieren. Dass sie darin in einer Dekonstruktion von Vorhandenem und in einer Konstruktion von Neuem der Konstruktion eines weiblichen Selbst sich annähern. Warum aber fühle ich mich mitbesessen durch den Sättigung suchenden Blick dieses Mannes in der Buchhandlung in Würzburg auf die verquälten nackten Leiber dieser Frauen. Warum fühle ich mich einmal mehr in den Blick auf die Frau aufgelöst, auch wenn ich gar nicht gemeint bin. Warum möchte ich diese Bilder ästhetisierter Gewalt an Frauen nicht sehen. Und schon gar nicht neben einem sehen müssen.

Es gab bei der Vernissage in Zürich übrigens einen Rat zur Lösung meines Problems. Ein Bildhauer meinte, wir. Wir Frauen. Wir Frauen sollten alle solche Bilder von uns machen lassen, dann wären wir das Problem los.

Was für Möglichkeiten der Überschreitung können in einem solchen Bild von sich und dem Machen davon enthalten sein. Der Vorgang selber bedeutet, sich zu überlassen. Sich schmerzhaft beschränken zu lassen. In diesem Augenblick lässt sich eine Selbstdefinition der Masochistin treffen. Lässt sich die Macht des Opfers ahnen, das den Blick des Täters bannt. In diesem Augenblick kann die Konstruktion der Sexualität des Typs Masochistin angenommen werden, wie auch immer die Betreffende sich das vorstellt.

Was aber ist mit dem Abbild dieses Augenblicks? Was ist mit dem Bild davon, das im Kontext aller Bilder funktioniert und nur nebenbei auf den Augenblick einer besonderen Person verweist? Besonderheit wird schon durch die Nacktheit des weiblichen Körpers verhindert. Ist diese Nacktheit doch in der Lesart des Patriarchats der Hinweis auf alle anderen, ebenso öffentlichen weiblichen Körper. Schon darin sind die Bilder dieses Augenblicks der sexuellen Selbstdefinition wieder nur Material des patriarchalen Archivs. Auffrischungen eines bekannten Sujets. Da diese Blicke nun die Etikette »Kunst« zur Verfügung haben, kann der Käufer des Bilds (in Zürich waren es jedenfalls nur Männer, die die Bilder erwarben) die Definition »Sadist« umgehen. Selbst der Künstler wird nicht auf diesen Begriff reduziert. Seine Überschreitung im Sujet ist in der übergeordneten Überschreitung »Kunst« eingehüllt und damit der Benennung entzogen. Ist von Benennung befreit.

Im Verweis des Sujets der nackten Frauenkörper auf alle Frauenkörper muss ich dann in der Buchhandlung in Würzburg im gefräßigen Blick des Mannes von der Straße auch meine Würde gemeint sehen. Ich muss rasch weggehen, weil die Gefahr zu reagieren groß ist. Zu reagieren missverständlich wäre. Und am Ende nur die Diagnose Prüderie stünde, die nicht stimmte, weil es mich natürlich überhaupt nicht interessiert, wie eine oder einer sich konstituieren will. Ich will nicht hineingezogen werden. Was aber bei der derzeitigen alltagspolitischen Situation bei intaktem patriarchalem Blick unmöglich ist.

In Wien fand vor kurzer Zeit die sexuelle Befreiung der Frau statt. In der Secession. Eine Fotografin saß in der Badewanne. Nackt. Und onanierte. Die Kritik war begeistert. So sähe ein weiblicher Beitrag zur bildenden Kunst aus, wurde geschwärmt. Die junge Frau selbst gab in Interviews einen Bericht von dem Gefühl der Freiheit und der weiblichen Überlegenheit ihres Orgasmus vor Männeraugenpaaren.

Die Zuseher wieder, und wieder traf ich nur Männer, die anwesend gewesen waren. Die Männer wieder sagten, dass es »klasse« gewesen wäre. Auch in diesem Fall könnte angenommen werden, dass die junge Fotografin in der Überschreitung ihrer Performance einen Schritt ihrer Selbstkonstruktion macht. Möglicherweise ist der Videofilm davon eine Erinnerung. Aber nur für sie. Was aber war dieser Augenblick für die Teilnehmer und was ist er für Betrachterin und Betrachter des Videos? Eine Frau, die onaniert. Die Bewusstseinsänderung der Akteurin drückt sich nicht aus (hier sehnt man sich nach der differenzierten Kühnheit einer Valie Export). Kann sich nicht ausdrücken. Die Aussage der Akteurin, sich in eine andere sexuelle Dimension katapultiert zu haben, findet keinen Ausdruck. Der Vorgang des Onanierens bleibt im Allgemeinen. Keine Geschichte eines Besonderen wird erzählt.

Wieder kann das Lesen dieses Videos, in die Konvention »Kunst« verschoben, ungehindert konsumiert werden. Und wird es so. »Jetzt weiß ich endlich, wie ihr das wirklich macht«, sagte mir strahlend ein Vernissageteilnehmer. Diesem Kunst-Werk kann er mehr glauben als den Pornos. Der Selbstpreisgabe unter den durchaus marktorientierten Zusammenhängen eines Kunstbetriebs unter der Etikette »Kunst« kann dieser Mann Authentizität abgewinnen. Wahrheit. Sogar. Im Porno, so vermutet er im Gespräch, würden die Frauen ja doch immer schwindeln.

Es liegt einmal mehr ein Sprachproblem vor. Die Formulierung der Aussage »Ich konstruiere meine Sexualität«, die beiden Beispielen zugrunde liegt, gilt als Aussage immer nur für die auf Bild und Video dargestellten Frauen. Da sie sich nun formal widerspruchslos abbilden lassen, werden die Sinneinheiten dieser Darstellung konventionell entschlüsselt. Hingabe an die Darstellung und an den patriarchalen Blick auf diese Darstellung. Im Lesen kommt der Selbsthass ins Spiel. Die Vermutung, diese Hingabe geschähe, den Mangel an Selbst auszufüllen. Im Hass auf diesen Mangel, sich gleich aufzugeben. Zuzugeben, der patriarchale Blick habe ein Recht, auf dem Bild zu liegen.

Es liegt ein ähnliches Phänomen vor, wie bei den Autorinnen der Gothic Novel im Englischen. Es wird vielfach nachgewiesen, dass diese Autorinnen sich den männlichen Blick borgen. Ihn erobern. Ihn für sich reklamieren. Sie richten diesen Blick dann besonders gekonnt auf vergewaltigungsfreudige mordlüsterne Monster und auf die weiße Frau. Das blasse Mädchen, das erst in Ohnmacht verfallen auf die Chaiselongue drapiert wird und später in noch tiefere Blässe verfallen auf dem Bett tot liegen wird. Dort. So liegend ist das bleiche Mädchen dem Blick der Männer im Roman hingebreitet. Und dem Blick des Monsters. Des Monstermannes.

Von der Autorin angeleitet, wird dieser Blick der Blick des Lesers und der Leserin. Die Autorin hat sich in einer Überschreitung ihrer Grenzen diesen Blick genommen. Sie hat darin ein Selbst konstruiert. Ist in der Maske dieses Blicks anwesend. Die Leserin wie der Leser sind einmal mehr im patriarchalen Blick unterwiesen worden. Die Leserin ist einmal mehr in ihre Grenzen verwiesen worden. Wird es bei jedem Lesen wieder. Ein Vorgang, den der Trivialroman weiter nachstellt. In seinen Mutationsformen der Fernsehserie etc.

Viele Autorinnen dieses Genres beschreiben auch heute noch die beglückende Befreiung durch das Schreiben, während die Leserinnen auf die basalsten patriarchalen Konventionen verpflichtet werden.

Für mich gibt es in der Frage der öffentlichen Äußerung und Präsenz von Frauen aus allen Bereichen in diesen Beispielen eine moralische Frage zu lösen. Die Frage, ob es möglich sein kann, dass der Wunsch auf Selbstdefinition oder Befreiung einer Person in einer Sprache erfolgen soll. Kann. Darf.

Die zumindest missverständliche Lesarten zulässt, die einen so vermutbaren Selbsthass allen anderen Frauen zuweist und darin den Blick des Patriarchats neuerlich und wiederum in seine Rechte einsetzt.

Es werden wohl in all diesen Aussagen die Selbstdefinitionsrechte und Befreiungsmaßnahmen aller anderen als Grenze des eigenen Entwurfs anzusehen sein. Zu fragen ist hier natürlich auch nach dem Geschichtsverlust der Frauenbewegung darin selbst. Warum nicht einmal in der Kunst sich eine Tradition entwickeln konnte, die historisch begründet weitergearbeitet hätte. Wie gesagt. Valie Export und Carolee Schneeman hatten gültige Lösungen gefunden, die ein Sich-weiter-Äußern ermöglicht hätten. Vielleicht wäre daraus dann sogar etwas wie eine Sprache zu finden gewesen. Eine Sprache, in der die Konstruktion von Selbst wirklich zu reden gewesen wäre.

Steter Geschichtsverlust begleitet die Frauenbewegung. Hier stellt sich wiederum die Frage, ob dieser Geschichtsverlust nicht ein konstituierender Bestandteil der Frauenbewegung ist. Ein Selbstauslöschungsmechanismus. Ein Selbstauslöschungssystem. Ein automatisch funktionierendes Selbstauslöschungssystem. Die Geschichte der Beauvoir-Rezeption allein führt die Mühsal des Immer-wieder-neu-bergen-Müssens vor.

»Ich kämpfe also gegen alle, die mich zum Schweigen bringen, die mich daran hindern wollen, mich auszudrücken, zu sein.« Ich zitiere aus Beauvoir, »Pyrrhus und Cineas« in »Soll man de Sade verbrennen?«

Es geht um diesen Kampf. Mit welchen Mitteln er geführt werden kann. Muss. Und welche Mittel den Kampf der Nächsten behindern. Welche Sprachen wie entworfen werden können, den Ausdruck jeder einzelnen um Sein ringenden Person bilden zu können und keine Beschränkung der anderen, um Ausdruck kämpfenden Person zu sein. In Kunst und Literatur müsste darin viel radikaler diskutiert werden. Ich sehe kaum einen Ansatz in dieser Richtung. Es geht natürlich auch darum, wie Erreichtes aufbewahrt werden könnte. Ohne eine Diskussion darüber treten nur immer wieder und neuerliche Verluste auf. Wunderbare Lösungen gehen verloren, die aufgrund einer Beschränkung der Einschränkung anderer vordergründig unscheinbar daherkommen. So auftreten müssen. Die aber jenen Spielraum freigeben. Ja. Im Idealfall herstellen.

In dem am Beispiel einer Äußerung, sei dies nun in der Kunst, Literatur, Musik, Wissenschaft und jedem cross over davon, eine eigene Sprache des Selbst gefunden werden kann. Und eben nicht in die unwägbaren Tiefen vorgeschriebenen Selbsthasses führen. Und sei es nur in der Nachahmung einer Verächtlichkeit männlicher Moderne. Simone de Beauvoirs Texte waren für mich immer diese Möglichkeit nachzulesen.

(Quelle: Streeruwitz, Marlene (2000): Selbst. Hass. Selbst. - In: Man wird nicht als Frau geboren : 50 Jahre nach dem "Anderen Geschlecht" ziehen Schriftstellerinnen und Politikerinnen gemeinsam Bilanz: Wo stehen die Frauen heute? - Schwarzer, Alice [Hrsg.]. Köln : Kiepenheuer & Witsch, S. 94 - 103)

Alice Schwarzer: Vorwort zum Kongressband

Es spiegelt in einer ungewöhnlichen Breite und Lebendigkeit den aktuellen Erkenntnisstand und die Zukunftsvisionen einiger der international wichtigsten Denkerinnen. Dabei geht die Spanne der Themen von philosophischen Fragen (War Beauvoir die Schülerin Sartres – oder war es genau umgekehrt?) bis hin zu alltäglichen Problemen wie: dem Antifeminismus in den Medien, der Kriegsstrategie der Massenvergewaltigungen oder dem expandierenden religiösen Fundamentalismus. Daneben stehen Erfolgsmeldungen. Eine wahre kulturelle Revolution ist in den letzten 50 Jahren zu verzeichnen, »Erfolge, die nie mehr zurückzudrehen sind« (Gerda Lerner).

»Man wird nicht als Frau geboren, man wird es«, so lautete der Titel der Kölner Konferenz und dieses Buches. Es ist der Kernsatz von Simone de Beauvoirs epochaler Analyse »Das andere Geschlecht«, das mehrere Generationen von Frauen und die Neue Frauenbewegung tief beeinflusst hat. Gleichzeitig aber waren Leben und Werk von Simone de Beauvoir auch innerhalb der Frauenbewegung von Anbeginn an heftig umstritten – und im angrenzenden »linken« Lager sowieso. Das war schon bei Erscheinen des Buches 1949 so. Denn Beauvoirs Forderung einer radikalen Gleichheit der Geschlechter und ihre Analyse der Rolle von Liebe und Sexualität bei der Unterdrückung der Frauen passte weder den Rechten noch den Linken. »Das andere Geschlecht« löste bei Erscheinen unter Pariser Intellektuellen Häme, ja Tumulte aus und wurde sowohl im Vatikan als auch in der Sowjetunion auf den Index gesetzt.

Im Ton hat sich bei der Kritik am Feminismus seither nicht viel geändert; ich weiß, wovon ich rede. Doch in der Sache ist viel passiert. Die Idee einer Gleichheit der Geschlechter ist durch alle Widerstände unbeirrbar ihren Weg gegangen und scheint

heute selbstverständlicher denn je – auch wenn der Rückschlag, nämlich eine erneute Propagierung der Differenz, nicht lange auf sich warten ließ. Doch diese Reaktion ist nicht neu, selbst innerhalb der Frauenbewegung nicht: Seit es Frauenrechtlerinnen bzw.

Feministinnen gibt, zerfallen sie in zwei Hauptströmungen.

Die eine Strömung, das sind die Antibiologistinnen, genannt die Radikalen bzw. Universalistinnen bzw. Gleichheitsfeministinnen. Sie gehen von einer grundsätzlichen Gleichheit der Menschen und damit auch der Geschlechter aus. Nicht der biologische Unterschied, sondern die sozialen, ökonomischen und politischen Unterschiede sind für sie die Ursache der heutigen Differenz zwischen den Geschlechtern. In dieser Tradition stehen historische Feministinnen wie Olympe de Gouges (1748–1793), Susan B. Anthony (1820–1906), Hedwig Dohm (1833–1919) oder Anita Augspurg (1857–1943) – und alle AutorInnen dieses Buches.

Die andere Stömung beruft sich auf den Unterschied der Geschlechter, auf die Differenz. Die Differenzialistinnen halten den Unterschied zwischen Frauen und Männern für unabänderlich; sei es, dass er naturgegeben oder aber, dass er irreversibel geprägt, also quasi genetisch verankert sei. Sie sind für »Gleichberechtigung«, aber gegen »Gleichheit« und wollen den bestehenden Unterschied nicht aufheben, sondern umwerten. Nicht selten haben die Differenzialistinnen dabei Tendenz, das »Weibliche« im Gegensatz zum »Männlichen« zu erhöhen (Frauen sind das bessere, friedlichere etc. Geschlecht). Für diese Strömung standen früher Namen wie die Sozialistin Clara Zetkin (1857–1933) oder die Frauenrechtlerin Helene Lange (1848–1930), und stehen heute in der akademischen Debatte die französischen Struktura-

listinnen.

Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass es immer die Antibiologistinnen waren, die sich am stärksten in Opposition zum Bestehenden befinden. So versuchten auch bei der Machtergreifung der Nazis Frauen wie Helene Lange zunächst – doch letztendlich vergeblich – mit den Machthabern zu dealen, mussten die Radikalen wie Anita Augspurg oder Helene Stöcker ins Exil fliehen.

Weniger dem Differenzialismus, sondern eher dem Universalismus zuzuordnen ist die in der postmodernen akademischen Debatte führende Amerikanerin Judith Butler (die ebenfalls zu dem Kongress geladen, aber verhindert war). Sie steht, auch nach eigenen

Worten, durchaus in der Tradition Beauvoirs, greift in ihrer Theorie jedoch die aus der Wissenschaft kommenden Kategorien »sex and gender« auf (bei denen sex für das biologische und gender für das kulturelle Geschlecht steht) und folgert: nicht nur das kulturelle, sondern auch das biologische Geschlecht ist »Konstruktion«. Butler fordert darum zur »Dekonstruktion« von sex and gender auf, zur Aufhebung jeglicher Geschlechterkategorien.

Die meisten Butler-AnhängerInnen scheinen diesen Gedankengang für neu zu halten. In der Tat aber ist er der Kerngedanke des radikalen Feminismus, der spätestens seit dem 18. Jahrhundert eine radikale Aufhebung der Geschlechtskategorien fordert. Auch

Simone de Beauvoir stellt schon 1949 im »Anderen Geschlecht« die provokante Frage: »Gibt es überhaupt Frauen?« – und beantwortet sie mit der Erkenntnis, dass »Frauen« nicht geboren, sondern »gemacht«, also konstruiert werden. Auch sie fordert die

Aufhebung der Kategorie Geschlecht Richtung Geschwisterlichkeit der Geschlechter. In dieser Tradition stehen auch heutige Radikale wie die Amerikanerin Kate Millett oder die Französinnen Elisabeth Badinter und Monique Wittig (»Ich bin keine Frau«).

Der entscheidende Unterschied zwischen den modernen Universalistinnen und den postmodernen utler-AnhängerInnen ist, dass letztere die Machtfrage nicht stellen. Sie halten die Geschlechterkategorien für beliebig zuweisbar und den Geschlechtsrollenwechsel bzw. die Verweigerung der Rolle für eine Art Spiel (was übrigens Butler selbst wiederum zurückweist – sie fühlt sich bei dieser Interpretation

»missverstanden«). Die Universalistinnen aber sehen in der Zuweisung der Geschlechterrollen ein Instrument der Machtausübung. Für sie ist der spielerische

Rollenwechsel Augenwischerei und jeder Rollenbruch bedroht von Sanktionen, weil eine Gefährdung der bestehenden Ordnung. Darüber hinaus stellen die Universalistinnen den Geschlechterantagonismus in den Kontext anderer gesellschaftlicher Antagonismen. Für sie haben Frauenhass und Fremdenhass ein und dieselbe Wurzel.

Auch sie sehen den heute bestehenden Unterschied zwischen den Geschlechtern. Sie halten ihn jedoch für überwindbar. Simone de Beauvoir bringt es in der Einleitung zum »Anderen Geschlecht« auf den Punkt: »Die Begriffe vom Ewigweiblichen, von der schwarzen Seele, vom jüdischen Charakter abzulehnen, bedeutet ja nicht zu verneinen, dass es heute Juden, Schwarze, Frauen gibt: diese Verneinung wäre für die Betroffenen keine Befreiung, sondern eine Flucht ins Unauthentische. Selbstverständlich kann keine Frau, ohne unaufrichtig zu sein, behaupten, sie stünde jenseits ihres Geschlechts.«

»Unaufrichtig« in diesem Sinne sind weder die Gleichheits- noch die Unterschieds-Feministinnen, doch sie ziehen unterschiedliche Schlüsse. Den auch heute wieder klaffenden tiefen Graben zwischen den Universalistinnen und Differenzialistinnen gab es

schon immer, er ist scheinbar nur in Phasen des Aufbruchs verdeckt: also Mitte und Ende des 19. Jahrhunderts oder zu Beginn der 70er Jahre. Denn am Anfang wollen beide Strömungen einfach nur mehr Rechte für die Frauen. Erst in einem zweiten Schritt beharren die Differenzialistinnen auf einer »Gleichheit in der Ungleichheit« und die Universalistinnen auf der uneingeschränkten »Gleichheit«. Letztere kritisieren »Männlichkeit« wie »Weiblichkeit« als Verkrüppelung einer für beide Geschlechter anzustrebenden »Menschlichkeit« – und ecken damit nicht nur bei Männern, sondern auch bei so manchen Frauen an. Ihre Kritik am Männlichkeitswahn und Weiblichkeitswahn entzweit auch das feministische Lager.

Ihre Parallele zu Schwarzen oder Juden als ebenfalls »Andere« stößt allerdings nur im deutschen Sprachraum auf Unverständnis und ist im Ausland selbstverständlich. Die aus Wien in die USA emigrierte Historikerin Gerda Lerner analysiert in ihrem Beitrag die

Gemeinsamkeiten bei der Unterdrückung von Juden, Schwarzen und Frauen – mit einem Unterschied: »Frauen haben noch nicht einmal eine Geschichte.« Und die als Frau und Jüdin sensibilisierte Französin Elisabeth Badinter warnt vor den Gefahren der Remystifizierung der Mutterschaft und des neu aufflammenden Weiblichkeitswahns im Zusammenhang mit der Renaissance des Männlichkeitswahns.

Es ist kein Zufall, dass jede dritte Autorin in diesem Buch zweifach betroffen ist: als Frau und als Jüdin oder als Frau und als Nicht-Weiße. Diese doppelte Betroffenheit schärft ganz besonders den Blick für jegliche Art der Zuweisung eines »Andersseins« – das de facto immer gleich ist mit Mindersein. Denn es ist der Herrschende, der die Definitionsmacht hat und bestimmt, wer der »Eine« und wer der abweichende »Andere« ist. Eine Unterscheidung, die tödlich sein kann.

So nutzt die seit Jahren von einer Fatwa bedrohte Khalida Messaoudi aus Algier den deutschen Kongress zu einem Appell: »Ohne die Unterstützung der Feministinnen und MenschenrechtlerInnen der westlichen Länder verlieren wir unseren Kampf um Leben und Tod«, beschwört sie in ihrem Beitrag und warnt speziell die Deutschen vor anbiederndem Populismus und falsch verstandener Toleranz. Messaoudi: »Das Argument, die religiösen Fundamentalisten seien schließlich vom Volk gewählt worden,

gab es schon einmal. Auch Hitler wurde damals vom Volk gewählt.«

Nicht zufällig ist der Sexualpolitik ein ganzes Kapitel dieses Buches gewidmet, von der Pornografie über die häusliche Gewalt bis zum Frauenhandel. So schildert Marlene Streeruwitz in ihrem lakonischen Text die Auswirkungen des pornografisierten Männerblicks auf alle Frauen, inklusive sich selbst. Sheila Jeffreys analysiert die Entstehung der »Erotisierung des Unterschiedes« und Kathleen Barry die Prägung der

Heterosexualität durch die Prostitution: Sie fordert das Verbot von Sexualität als Ware (was in Schweden bereits Gesetz ist). Die deutsche Ministerin Christine Bergmann kündigt ein »Aktionsprogramm gegen Gewalt« an, und die österreichische Sozialarbeiterin Rosa Logar berichtet über das erfolgreiche Zusammengehen von Feministinnen und Staat an der häuslichen Geschlechterfront.

Auch daran erkennen wir die Gleichheitsfeministinnen: Sie stellen die Machtfrage und sparen dabei deren dunklen Kern, die (Sexual)Gewalt, nicht aus. Sie lassen sich auch von dem Etikett des »Opferfeminismus« nicht mundtot machen und scheuen sich

weder, die einschüchternde Gewalt gegen Frauen zu benennen, noch ihren Anteil an der Welt zu fordern. Sehr konkrete Strategien zur Eroberung der Macht geben in diesem Buch die deutschen Professorinnen Barbara Schaeffer-Hegel und Sigrid Metz-Göckel, die sich auf das für sie beispielhafte Leben von Beauvoir beruft.

Einen ganz neuen Blick auf dieses Leben eröffnen uns die Texte am Schluss: Simons und Fullbrooks Analysen des Werkes von Simone de Beauvoir. Sie begeben sich auf die Spuren des Entstehens von Beauvoirs Denken – und machen Entdeckungen, die nicht nur für diese eine feministische Pionierin, sondern für die meisten Denkerinnen in einer männerdominierten Gesellschaft typisch sind. Sie zeigen auf, wie Beauvoir neue Ideen nicht in abstrakte Philosophie fasst, sondern in ihren Romanen und Essays erzählerisch mit dem Stoff des Lebens verwebt – und, wie sie ihre Ideen immer wieder am Leben, am eigenen Leben überprüft.

Dabei entdecken die ForscherInnen, dass es Simone de Beauvoir war, die vieles von dem, was später originär Jean-Paul Sartre zugeschrieben wurde, als Erste gedacht hatte – und dass sie selbst dabei mitgemacht hatte, es zu vertuschen. Aus weiblicher

Selbstverleugnung? Aus der (bereits gemachten) Erfahrung heraus, dass das Denken einer Frau nicht so ernst genommen wird wie das eines Mannes? Als Preis zum Erhalt ihrer großen Liebe, ihrer Liebe zu Sartre?