Die Physikerin Prof. Felicitas Pauss war eine der zehn Top-Wissenschaftlerinnen, die dabei waren, als Wissenschaftsministerin Dr. Annette Schavan am 5.9.2008 die Ausstellung mit den Worten eröffnete: "Die hier vorgestellten Wissenschaftlerinnen machen Mut!"

Die angereisten Wissenschaftlerinnen staunten, wie kühn die Fotografin ihre Gedanken und Visionen in Bilder umgesetzt hat. Zeitgleich erschien das Buch in der Collection Rolf Heyne.

Das dreitägige Symposium begann mit der Kommunikationsforscherin Prof. Christina Holtz-Bacha von der Uni Erlangen-Nürnberg. Sie sprach über die Funktion von Bildern in der Geschlechterpolitik am Beispiel der Darstellung von Frauen in Männerdomänen. Und die Generaldirektorin der Staatsbibliothek zu Berlin, Barbara Schneider-Kempf, die auch Mitglied im Beirat des FrauenMediaTurm ist, referierte am passenden Ort über die Notwendigkeit von Spezialbibliotheken.

Danach drängelten sich rund 200 Menschen durch den mittelalterlichen Turm, vom Gewölbe bis in die Bibliothek im 4. Stock mit ihrem Himmelsauge.

Ausstellung und Symposium waren Teil des Projektes FMTvisuell. Die Exponate können seit 2009 von Museen und Institutionen ausgeliehen werden. Die Wanderausstellung „Frauen, die forschen“ von Bettina Flitner tourte zwischen 2008 und 2014 erfolgreich durch ganz Deutschland

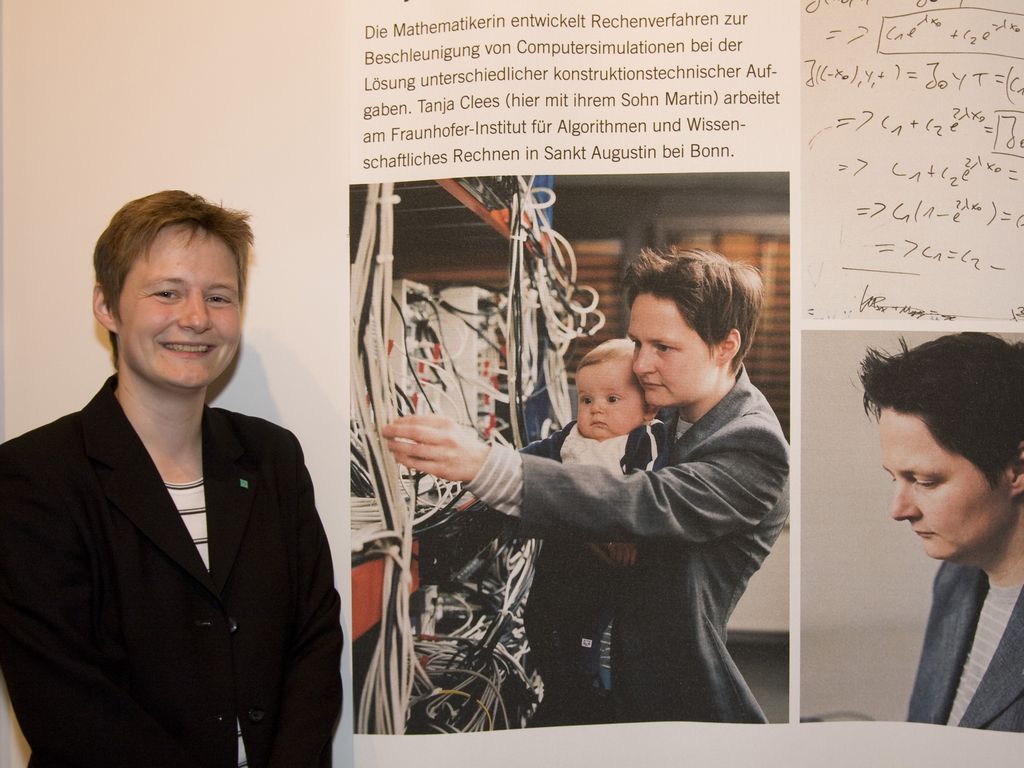

![Frauen die forschen : 25 Porträts von Bettina Flitner (2008). - Rubner, Jeanne [Hrsg.] ; Flitner, Bettina [Ill.]. München : Heyne (FMT-Signatur: BI.12.055) Frauen die forschen : 25 Porträts von Bettina Flitner (2008). - Rubner, Jeanne [Hrsg.] ; Flitner, Bettina [Ill.]. München : Heyne (FMT-Signatur: BI.12.055)](https://frauenmediaturm.de/wp-content/uploads/2018/07/Buch-Frauen_die_-forschen.jpg)

Nachwort zur Publikation "Frauen, die forschen"

Frauen, die forschen - Ein Werkstattbericht

»Die Karte? Wo ist die Karte?« ruft Michael unvermittelt, mit unüberhörbarer Unruhe in der Stimme. »Hier«, beruhige ich ihn und klopfe mir auf die hintere Hosentasche. »Nein!«, seine Stimme schraubt sich etwas höher, »nein, da kann sie rausrutschen, sie muss ins Portemonnaie.« Mein Puls steigt. Die Access-Karte zum CMS am CERN, dem größten Forschungszentrum für Teilchenpysik der Welt in Genf. Nur zehn dieser Besucherkarten gibt es, ich habe eine davon in der Tasche. In zwei Wochen werden hier die ersten Experimente starten. Die Sicherheit ist auf Alarmstufe 1. Ich bin es inzwischen auch.

Heute ist der letzte Tag, an dem Außenstehende das Gelände betreten dürfen. Ich halte die Karte an den Scanner. Eine kurze Verzögerung – und dann bewegt sie sich doch, die stählerne Drehtür, und gibt den Weg frei. Kurze Zeit später stehe ich neben Professor Felicitas Pauss und ihrem Mitarbeiter Michael Dröge im Fahrstuhl. Wir sausen hundert Meter hinunter ins Erdinnere, tief hinein ins Reich der Erkenntnis. In wenigen Tagen werden hier Elementarteilchen in quasi Lichtgeschwindigkeit aufeinander prallen. Das Ziel: Die Simulation des Urknalls. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus aller Welt sind der Entstehung des Universums auf der Spur. Eine von ihnen ist Felicitas Pauss von der ETH Zürich. Sie arbeitet am CMS, einem der vier gigantischen Detektoren, die entschlüsseln sollen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Deutschland trägt zwanzig Prozent der Kosten an diesem europäischen Projekt. Kurz vor mir war Bundesforschungsministerin Annette Schavan zu Besuch.

Als sich die Fahrstuhltür in der Tiefe wieder öffnet, habe ich das Gefühl, geradewegs in einem James-Bond-Film gelandet zu sein. Hinter dem Betontunnel mit der letzten Sicherheitsschleuse, dem so genannten Iris-Scanner, für den später nur noch der Blickkontakt einiger weniger Menschen das Sesam-öffne-dich sein wird, verbirgt sich eine Halle von gigantischen Ausmaßen. Ein riesiger Detektor, den die Außenwände gerade eben so umschließen, davor Menschen, so groß wie Ameisen, die auf Gerüsten hin- und herklettern. Es herrscht eine angespannte Atmosphäre. Überall werden die letzten technischen Details überprüft, die letzten Teile installiert. Männer mit Helmen und Arbeitsanzügen laufen schnell an uns vorbei, ziehen Kabel, stecken die Köpfe zusammen. Im Kontrollraum, vollgepfropft mit Monitoren, schaut niemand auch nur vom Bildschirm auf, als wir durchgehen.

Es sind die letzten Tage vor dem großen Knall. Eine zwanzig Meter hohe Arbeitsbühne steht noch am Detektor, der Rest ist schon abgebaut. Wir dürfen noch einmal hoch, über dünne, leicht schwankende Leitern. Hier oben, tief drinnen im Herzen des Detektors, ist die Anspannung kaum noch auszuhalten. Plötzlich funktioniert irgendetwas nicht, die Techniker beugen sich vor und starren in die kreisrunde Mitte des stählernen Kolosses. Horst Breuker, Physiker, der vor 26 Jahren zum CERN gekommen ist und seit 13 Jahren an der Vorbereitung des Experiments mitarbeitet, steht ein wenig abseits. Er tritt von einem Bein auf das andere und schaut in den Abgrund. Er wirkt wie ein Vater im Kreissaal. Wir verziehen uns lieber wieder.

Als wir nach einer Stunde erneut auf dem Gerüst stehen, sind wir nur noch zu dritt hier oben. Das Problem scheint gelöst, der Reparaturtisch und alle Geräte sind verschwunden, morgen wird auch dieses letzte Gerüst demontiert werden. Selbst die Arbeitsleuchten sind schon abgebaut, alles ist in ein unwirkliches schummeriges Licht getaucht. Wir sind mit dem Koloss allein. Ich fotografiere.

»Die Karte!«, ruft Frau Prof. Pauss plötzlich, als wir nach einer Stunde wieder im Fahrstuhl nach oben stehen, »haben Sie die Karte?« Hektisch öffne ich meinen Fotokoffer. »Hier!« Der Scanner klickt, die Schleuse öffnet sich, wir sind wieder im Sonnenlicht.

Als ich am nächsten Morgen im Gästehaus des CERN aufwache, ist das Telefon tot. Das Licht geht nicht an und die elektrischen Jalousien bewegen sich nicht einen Zentimeter nach oben. Auf dem Flur begegnet mir ein verstrubbelter schwedischer Wissenschaftler. »No current?« Nein, kein Strom, auf dem ganzen Gelände nicht. An der Rezeption im Nachbargebäude kann ich meine Rechnung nicht bezahlen, auch hier sind alle Computer schwarz. Oh, oh, denke ich, das darf aber nicht passieren, wenn das Experiment läuft. Ich starte den Wagen und verlasse das Gelände.

Seit drei Monaten reise ich nun durch Deutschland und die Schweiz, um Naturwissenschaftlerinnen zu fotografieren. Wochenlang haben die Mitarbeiterinnen vom FrauenMediaturm in Köln, die Journalistin und Physikerin Jeanne Rubner und ich recherchiert. Wir sind Listen durchgegangen, haben Wissenschaftsjournalisten und Institute befragt, sowie ExpertInnen aller Disziplinen. Zusammengekommen sind 25 Spitzenforscherinnen aus allen Bereichen. Sie sind dem Aids-Virus oder Krebs auf den Fersen, sie schauen hinein in unser Gehirn und unserem Denken zu, oder sie sehen hinauf ins All. Wir hätten noch so viele spannende Forscherinnen mehr in die Liste aufnehmen können.

An einem heißen Sommertag stehe ich mit der Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard in ihrem verwunschenen Garten bei Tübingen. Als ich die Genforscherin in ihren Seerosenteich bat, zögerte sie nicht eine Sekunde und glitt hinein, in die Ursuppe. Eigentlich war ja sie damals der Auslöser für das Buch »Frauen mit Visionen« über große Europäerinnen: Porträts von Frauen, die Herausragendes in Forschung, Politik, Kultur oder Wirtschaft geleistet haben. Denn als Nüsslein-Volhard 1995 den Nobelpreis für Medizin bekam, gab es kein einziges Foto der renommierten Wissenschaftlerin. Das hatte ich in der EMMA-Redaktion mitbekommen. Händeringend wurde ein Foto gesucht, bei Fotografen und Agenturen – nichts. Irgendwann kam jemand auf die Idee, Prof. Nüsslein-Volhard selbst um ein Bild zu bitten. Das kam dann auch, einen Tag später. Auf diesem Foto sitzt die Nobelpreisträgerin mit Spaghetti-Trägern im Garten. Der Garten ist gut zu sehen und auch richtig belichtet. Und auch Frau Nüsslein-Volhard ist noch mit drauf, links in der Ecke, etwas unscharf. Nur eines war ganz deutlich: das Foto war eher privater Natur. Ein Porträt der Wissenschaftlerin gab es nicht.

Und so kam die Idee zu den Europäerinnen und auch zu diesem neuen Projekt: Forscherinnen und ihre Arbeit sichtbar zu machen.

In Zürich stehe ich zwischen Laserstrahlen, in Berlin vor Kreideformeln, bin auf Wolfsspuren im Sand der Muskauer Heide in der Lausitz und blicke in Heidelberg zum Himmel hinauf. Ich sehe Frauen, die hinter gigantische Apparaturen mit Leitungen, Schrauben und zischenden Hähnen verschwinden, und Frauen, die sich über mikroskopisch winzige Punkte beugen. Hier wird in Millionen von Lichtjahren gerechnet und dort in einer Attosekunde, den milliardsten Teil einer milliardsten Sekunde. Ich sehe Hinweisschilder »Gentechnisches Labor«, »Sicherheitsstufe 1« und »Sicherheitsstufe 2«, Dreiecke, die vor radioaktiver Strahlung warnen, Hauben, Brillen, Schutzhandschuhe. Und ich sehe ein einfaches kariertes Blatt Papier und einen Bleistift. Ich höre Italienisch, Russisch, Koreanisch und alle anderen Sprachen der Welt. Ob Genf oder Kiel, München oder Leipzig, die Wissenschaft ist eine internationale Gemeinschaft.

Eine der ersten, die ich für dieses Projekt fotografiere, ist Dr. Gerda Horneck. Die Astrobiologin schickt Mikroorganismen auf die Raumstation ISS, um zu erforschen, welche Bakterien die außerterrestrischen Bedingungen überleben. Letztendlich er-kundet sie, ob es Leben außerhalb unseres Planeten gibt. Ich treffe Gerda Horneck am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln. Die 69-Jährige kommt gerade aus China und fährt nächste Woche nach Montreal zum Weltraumkongress. Dazwischen ist sie in Frankreich, um die Mars-Mission vorzubereiten: »Da würde ich gerne mitfliegen.« Im Jahr 2030, wenn der Abstand von Mars und Erde am kleinsten ist, soll ein bemanntes Raumschiff losgeschickt werden. Die Astrobiologin weiß: »Die Reise dauert dann nur 180 Tage – einfache Fahrt«, präzisiert Gerda Horneck, wie am Bahnschalter. Und dann? 520 Tage Aufenthalt, 180 Tage Rückfahrt. Im Laufe dieses Projekts lerne ich neue Dimensionen von Zeit und Raum kennen.

Mit Gerda Horneck verbringe ich einen spannenden Tag. Ich schaue mir die stählerne Box an, die, mit Bakterien bestückt, gerade reisefertig gemacht wird für die Fahrt ins All (»Nicht fallen lassen, davon haben wir nur eine …«). Wir sehen im Labor riesige Lichtwannen zur Simulation kosmischer Strahlung und gehen ins benachbarte Trainingszentrum der Europäischen Raumfahrtagentur ESA für Astronauten, die ins All fliegen. Um sechs Uhr abends bin ich leicht erschöpft. Aber Gerda Horneck will noch mal eben schnell aufs Dach, das hatte ich leichtsinniger Weise am Vormittag vorgeschlagen (»Würde mich nun doch interessieren, wie es da oben aussieht«.) Und da ist sie auch schon auf der Feuerleiter, ein paar Meter über mir. Oben angekommen erzählt sie kichernd von ihrem letzten Ausflug in die Berge. Da hatte sie statt der Dose mit den Picknick-Broten dummerweise die Dose mit den Sporenpilzen eingepackt. »Aber mein Mann, auch Wissenschaftler, hatte am Ende dann doch Verständnis.«

Julia Fischer begegne ich leider nicht im Senegal, sondern in Göttingen. Hier sitzt die Biologin in ihrem nüchternen Büro im Deutschen Primatenzentrum und wertet Schreie aus. Schreie von Affen, die sie in der Savanne von Afrika aufzeichnet und in ihrem Laptop mitgenommen hat. Sie erforscht die Sprachentwicklung. Es dauert etwas, bis ich im Randgebiet von Göttingen so etwas wie eine Savanne gefunden habe. Ein Feld mit vertrockneten Gräsern, das sieht ein bisschen nach Afrika aus, findet auch die Affenforscherin. Und da fotografieren wir.

Es ist nicht immer leicht, eine Umgebung zu finden, die auch visuell aussagekräftig ist. Denn moderne Forscherinnen arbeiten die meiste Zeit am Computer. Die Biologin ebenso wie die Physikerin, die Chemikerin ebenso wie die Mathematikerin. Und selbst die Astronomin schaut eigentlich nur noch zum Vergnügen durchs Fernrohr und lädt ansonsten die Himmelsbilder von fernen Riesenteleskopen auf ihren heimischen Bildschirm. Es gilt jedoch für die Fotografin, die Forschung, die in Kopf und Computer steckt, sichtbar zu machen. Es gilt, einerseits die Forschende zu porträtieren, andererseits die Forschung in Bilder zu übersetzen.

Ich stelle fest, bei den meisten Wissenschaftlerinnen gibt es ein Zauberwort. Einen goldenen Schalter, der, einmal betätigt, ein kleines Glitzern in den Augen auslösen kann. Wenn ein Fotomotiv nicht spontan einleuchtet (»Warum soll ich denn in dem kleinen grünen Plastikboot in brackigem Wasser treiben?«), dann sage ich leichthin: »Wir können es ja einfach mal ausprobieren.« Und da leuchtet sie fast immer auf, die pure Lust am Experiment. Wenn es dann auch noch ein Problem zu lösen gibt, dann ist die volle Aufmerksamkeit da. So hat meine Frage an die Physikerin Prof. Gisela Schütz, ob man sie nicht mittels starker Magnete an die Metallwand des Max-Planck-Institutes für Metallforschung in Stuttgart hängen könnte, ernsthafte physikalische Überlegungen ausgelöst. Wie stark müssten die Magneten sein, wie viele bräuchten wir … Wir haben es dann doch nicht getan, denn eine Frage blieb ungelöst und hätte vermutlich unangenehme Folgen gehabt: Ich hätte Frau Professor Schütz aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr abkriegt von der Wand. Mir ist auf dieser Reise durch das Wissen klar geworden, wie groß die Leidenschaft ist, die alle porträtierten Wissenschaftlerinnen antreibt. Sie lieben ihre Arbeit – und steht ihre Forschung im Mittelpunkt dieser Porträts.

Bettina Flitner,

Köln, September 2008

Stationen der Wanderausstellung

- Frauenbüro Fulda, Ausstellung im Bonifatiushaus, 13. Mai bis 30. Juni 2014

- Frauenmuseum Wiesbaden, vom 23. Januar bis 27. März 2011

- Bundesministerium für Bildung und Forschung in Berlin (kleine Fassung der Ausstellung), vom 25. Februar bis 23. März 2011

- Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

(Veranstalterinnen: Gleichstellungsbüro der Universität, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, Deutsches Primatenzentrum), vom 8. Oktober bis 14. November 2010

- Deutsches Museum Bonn, anlässlich des Jubiläums »10 Jahre Girls’Day« (kleine Fassung der Ausstellung), vom 16. April - 29. August 2010

- Wissenschaftszentrum Kiel in Kooperation mit der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, vom 9. April - 31. Mai 2010

- Deutsches Museum Bonn anlässlich des Jubiläums »10 Jahre Girls’Day« (kleine Fassung der Ausstellung), vom 16. April - 24. Mai 2010

- Universitätsbibliothek Essen, vom 18. Januar - 18. März 2010

- Richentalsaal im Kulturzentrum am Münster in Konstanz, vom 1. - 31. Dezember 2009

- Universität Konstanz, vom 5. - 29. November 2009

- Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Düsseldorf, vom 5. - 23- Oktober 2009

- Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration NRW in Düsseldorf, vom 14. September - 1. Oktober 2009

- Museum für Kommunikation Frankfurt a.M., vom 20. Mai - 30. August 2009

- Urania Berlin vom 9. März - 8. Mai 2009, präsentiert von der TSB Technologiestiftung Berlin

Über die Funktion von Bildern in der Geschlechterpolitik am Beispiel der Darstellungen von Frauen in Männerdomänen

Prof. Dr. Christina Holtz-Bacha, Universität Erlangen-Nürnberg, am 5.9.2008:

„Meine Damen, meine Herren. ‚Det is ja keen Bild hier!‘, so zitierte Spiegel-Online kürzlich die Kanzlerin. Sie hatte aufgeräumt, als ein Kameramann sich anschickte, sie aus einem ungünstigen Winkel zu filmen und dazu schien man noch überrascht beim Spiegel, weil man dort feststellen musste, Zitat: ‚Angela Merkel inszeniert sich ausgefeilter als der Medienprofi Gerhard Schröder.‘

Die Diskussion darüber, ob diese Überraschung Angela Merkel gilt oder der Frau, brauchen wir hier nicht zu führen. Natürlich weiß die Kanzlerin, was Bilder bewirken in der Politik. Wenn sie es nicht immer schon gewusst hat, hatte sie jedenfalls reichlich Anlass, das zu lernen. Sollte Merkel verdrängt haben, wie sich die Presse über ‚Kohls Mädchen‘ oder ihre ‚Schnittlauch-Frisur‘ ausgelassen hat, bot der Bundestagswahlkampf 2005 genug Gelegenheit, das Gedächtnis aufzufrischen.

Auf die Bilder kommt es an und das nicht erst seit dem Siegeszug des Fernsehens. Dass dem Bild besondere Bedeutung beigemessen wird, sieht man auch daran, dass wir in Deutschland Regelungen zum Recht am eigenen Bild haben, ähnliches für die Textberichterstattung aber offenbar nicht für nötig gehalten wurde. Bilder sind Textinformationen um einiges überlegen. Die Profis für den Verkauf von Images haben sich das längst zu Eigen gemacht.

‚Bilder sind schnelle Schüsse ins Gehirn‘, so hat es eindringlich der Werbepapst Werner Kroeber-Riel formuliert. Bilder wirken direkt, sie lassen sich schneller aufnehmen als Texte, weil wir sie ganzheitlich aufnehmen, sie eignen sich besser, um emotionale Effekte auszulösen, Bilder bleiben kleben, also leichter im Gedächtnis. Ganz unberechtigt haben Bilder noch immer eine relativ hohe Glaubwürdigkeit. Bilder können also erheblich zur Imagebildung beitragen, zum Bild von Frauen in der Gesellschaft allgemein, von bestimmten Gruppen zum Image von einzelnen Personen. In besonderer Weise übermitteln Bilder Stereotype und die symbolische Ordnung der Geschlechter, die in den nonverbalen Informationen zum Ausdruck kommt. Wir kennen die Zeichen von Dominanz und Unterordnung, die Erving Goffman vor allem an Werbebildern herausgearbeitet hat, die wir aber auch auf Pressefotos wiederfinden. Auch Angela Merkel hat es nicht in der Hand mit einem ‚Det is ja keen Bild hier‘ zu bestimmen, wie die Bilder aussehen, die von ihr verbreitet werden. Die Medien treffen ihre eigenen Entscheidungen zur Auswahl von Bildern, Motiv, Größe und Farbe, Platzierung. Dennoch müssen die auf Bildern zu findenden Anordnungen der Geschlechter nicht unbedingt bewusst gewählt sein. Auf den Bildern spiegeln sich auch die mit der Sozialisation erworbenen Unterschiede in der Körpersprache von Frauen und Männern. In jedem Fall gilt: Geschlechterfragen sind auch hier Machtfragen. Was nun die visuelle Darstellung von Frauen in den Medien angeht, wissen wir zwar nicht sehr viel, aber wir wissen, dass da einiges im Argen liegt. Frauen kommen weniger vor, sie sind eher Neben- als Hauptfiguren, also eher Begleiterinnen und Dekoration. Politik zeigt sich als Männerdomäne. Frühere Befunde verweisen darauf, dass Frauen auch auf Pressefotos körperbetonter dargestellt werden. Immer nach dem Motto ‚Geist und Vernunft sitzen im Kopf‘ und das ist es, was bei Männern zählt und bei Frauen nicht so sehr. Obendrein zeigen Bilder Frauen bevorzugt in Positionen und mit Gesten der Unterlegenheit. Es gilt also, Frau zu sein hat Konsequenzen ganz allgemein für ihr gesellschaftliches Ansehen ebenso wie für ihre individuelle Karriere.

Das ist nicht nur, aber eben auch und ganz besonders, eine Frage der Bilder. Was passiert nun, wenn Frauen sich in die Öffentlichkeit begeben und in von Männern dominierte – und das heißt, von Männern kontrollierte Bereiche – eindringen, also etwa in die Politik, in die Medien, in die Wissenschaft. Gelten dann andere Gesetze? Im Bundestagswahlkampf 2002, als Merkel noch nicht kandidieren durfte, sah das jedenfalls nicht danach aus: Sie blickt auf ihn, aber er schaut konsequent an ihr vorbei. Und das waren immerhin kontrollierte Bilder – es handelt sich um Wahlplakate der CDU. Und weltweit kennen wir die Klagen von Politikerinnen, die den Medien vorwerfen, diese wären nur an ihrem Aussehen interessiert. Wir kennen die ewige Stilkritik: die Frisuren, die Kleider. Zudem wird Frauen nur ungern Kompetenz aus eigener Kraft zugesprochen. Frauen, die die gläserne Decke durchbrechen, sind bevorzugt ‚Frauen von‘ oder ‚Töchter von‘. Wenn Sie sich diese Bilder hier ansehen, handelt es sich in jedem Fall um Frauen, die an die Spitze gekommen sind in den letzten Jahren. Sie sind alle ‚Frauen von‘ und ‚Töchter von‘ – in einem Fall stimmt es nicht, aber da hat man dann trotzdem noch einen Vater gefunden.

Für das Wahljahr 2005 haben wir für Angela Merkel im Vergleich zu Gerhard Schröder systematisch die Bilddarstellung in der Presse untersucht. Ganz kurz zu den wichtigsten Ergebnissen, die auch noch gestützt werden durch eine weitere, ähnliche Untersuchung:

Es gab keinen Kanzlerbonus für Schröder, so was kommt normalerweise in Wahlkämpfen immer vor für den Amtsinhaber, im Wahlkampf war Merkel sogar häufiger zu sehen als er. Merkel ist prominenter dargestellt, größere Bilder, häufiger das wichtigste oder das alleinige Motiv. Ob das eine Leistung von Merkel oder ein besonderes Interesse an der Frau war, darüber lässt sich spekulieren. Schröder dagegen erschien dynamischer, aber Merkel lächelt häufiger. Lächeln gilt als ein Stereotyp weiblicher Attraktivität – ein Gesichtsausdruck, der keinen Rückschluss auf Emotionen erlaubt, gilt dagegen als maskulin. Merkel war häufiger mit entblößtem Hals, beziehungsweise zurückgeworfenem Kopf zu sehen. Das ist ebenfalls typisch weiblich und gilt als eine Unterwerfungsgeste, wie Goffman das entwickelt hat. Aber, ein sehr überraschender Befund: Wir haben den sogenannten facism index angelegt an die Bilder. Das ist ein Maß, das entwickelt wurde, um Kopf- und Körperbetonung zu messen, so wie ich das gerade eben schon ausgeführt habe: Männer werden üblicherweise eher mit dem Kopf gezeigt, bei Frauen sieht man vom Körper mehr. In diesem Fall, im Jahr 2005, im Wahljahr - Schröder war femininer, also körperbetonter als Merkel dargestellt. Unsere Analysen der Wortberichterstattung haben übrigens für den Vergleich von Merkel und Schröder nicht so viele Unterschiede erbracht, auch da wäre allerdings zu diskutieren, was das bedeutet. Haben die Medien vielleicht ihre Lektion gelernt? Ist der Wahlkampf eine besondere Situation? Schlägt Macht das Gender-Stereotyp oder ist Merkel ein besonderer Fall?

Jedenfalls gibt es keinen Grund, in Optimismus zu verfallen. Gerade Frauen, die in Männerdomänen vordringen, geraten auf eine Gratwanderung, bei der sie ständig Gefahr laufen abzustürzen. Hier müssen sie nämlich Anforderungen genügen und zwischen Erwartungen balancieren, die leicht miteinander in Konflikt geraten. Sie müssen sich als Frauen und als Männer beweisen: Als Männer, damit sie ihre Eignung für das Männergeschäft bestätigen; als Frauen, eben weil sie Frauen sind und als solche einem Attraktivitätsideal genügen und die Frauen üblicherweise zugeschriebene Emotionalität demonstrieren müssen. Bei dieser Gratwanderung stehen Frauen unter Dauerbeobachtung. Der Fall Merkel führt uns das täglich vor. Das war im Wahlkampf so – das ist das Foto eines Plakats, das wird Ihnen noch in Erinnerung sein, es ist mit einem Zitat versehen, das Alice Schwarzer bekannt vorkommen wird, denn das war im Interview, das in der EMMA abgedruckt wurde – also Dauerbeobachtung im Wahlkampf und das gilt ebenso auch für die Kanzlerin.

In diesem Fall, das war im April dieses Jahres, mit der interessanten Erkenntnis, dass Politikerinnen Sexappeal haben. Und schließlich auch hier: der Blick ins Dekolleté oder noch ein Beleg für wahrlich investigativen Journalismus: Die Kanzlerin trägt ihre Kleider eben nicht nur einmal. Mit ihrer Kompetenz in Sachfragen hat das nicht gerade zu tun, und da hilft dann auch nicht, dass Angela Merkel bekanntlich eine promovierte Physikerin ist. Insofern gilt, Bilder machen Frauen und viel zu oft gilt: ‚Det is doch keen Bild hier‘.

Ich hatte bis hierhin die Frauen im Männergeschäft Politik im Blick. Hier wie anderswo gilt: Nach oben wird die Luft dünn für Frauen. In der Politik sieht es mittlerweile fast besser aus als in der Wissenschaft. Und was die Wissenschaft angeht, das weiß ich dann auch aus eigener Erfahrung, ich bin keine Naturwissenschaftlerin, aber auch ich habe meinen Spaß an einer rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Vergessen wir nicht, dass Zahlen allein noch nicht bedeuten, dass Barrieren und Klischees verschwinden, insofern freue ich mich, wenn hier mit dem Buch und der Ausstellung mit einem Klischee aufgeräumt wird, nämlich dass Frauen und Naturwissenschaften nicht zueinanderpassen. Vielen Dank.“

Frauenförderung in den Naturwissenschaften

von Prof. Dr. Christiane Nüsslein-Volhard, Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie, Tübingen

"Es ist darüber grundsätzlich auch viel geschrieben worden, so dass es eigentlich so ein bisschen, na ja, wenn ich mal sagen darf, auf die Nerven geht, wenn man schon wieder was sagen muss über Frauen in den Naturwissenschaften. Aber ich bin nun leider dazu verdammt, das immer mal wieder zu wiederholen und ich wollte einige Punkte nur zusammenfassen, nichts Originelles, überhaupt nichts Originelles: Warum es selten ist, Frauen in solchen Umgebungen zu sehen, und meiner Ansicht nach, ist ein wichtiger Grund – und da werden viele von Ihnen mir nicht zustimmen, aber da bin ich fest von überzeugt – dass Frauen eben doch zum größten Teil, viele, viele Frauen, wirklich sehr andere Interessen haben als Naturwissenschaften, und dass für viele Frauen die Naturwissenschaften keinen besonderen Anreiz darstellen, und dass sie sie auch langweilen, und dass sie eigentlich auch keine große Mühe sich machen wollen, sich damit auseinanderzusetzen. Die Faszination besteht natürlich für manche Frauen. Es ist auch sehr gut dargestellt bei Einzelnen, eben die Faszination, die von Naturphänomenen ausgeht, die natürlich auch Frauen fesseln kann, aber nicht alle und nicht so viele wie Männer vielleicht.

Es gibt natürlich auch noch andere Aspekte meiner Beobachtung – und ich weiß nicht, ob Sie da zustimmen – aber ich finde, Frauen haben ihre Eitelkeiten woanders als große Forscher zu werden. Eitel sind alle Menschen und müssen es auch sein, sonst können sie sich nicht durchsetzen, aber die Eitelkeit der Frauen bezieht sich doch eher lieber auf andere Dinge und auch wenn man Naturwissenschaftler ist, kann man diese Eitelkeiten doch nicht ganz ablegen, so dass man also vielfältig eitel sein muss und das ist ein bisschen schwierig. Ich denke, daran liegt es auch so ein bisschen, weil Männer sich doch sehr stark fokussieren auf ihre Eitelkeit, würde ich mal sagen, in vielen Fällen. Ein anderer Grund, weshalb Frauen so wenig sind, ist natürlich klar, dass sie die Kinder kriegen und dass ist eben doch ein Punkt, wo man nicht wirklich daran vorbei kann, auch Utopien helfen einem da nicht. Das ist der Ansatzpunkt, wo ich mich ein bisschen kümmere, weil ich glaube, an diesem Punkt kann man wirklich richtig fördern und da kann man auch den Frauen sehr helfen und da komme ich am Schluss gleich nochmal zurück.

Aber es gibt natürlich auch noch andere Sachen, wo man Frauen fördern kann, und das ist, glaube ich auch, ein wesentlicher Punkt, dass man mehr von ihnen erwarten darf. Also es gibt sehr viele Frauen, die sehr, sehr begabt sind, aber doch schüchtern und zurückhaltend und die einfach des Zuspruchs bedürfen und auch der Anerkennung und der Unterstützung. Ich habe eine ziemlich gute Korrelation beobachtet zwischen Vätern und Töchtern. Viele, viele Frauen, die erfolgreich sind, wenn Sie sie nach ihren Vätern fragen, dann waren es die Väter im Grunde, die sie gefördert, früh erkannt haben, dass sie wissenschaftlich und intellektuell was zu bieten haben und sich dann auch um deren Fortkommen gekümmert haben. Das war bei mir zum Beispiel auch so. Ich bin eine von vier Töchtern und Vater hat sich lange nach Söhnen gesehnt und solange der Sohn noch nicht da war, hat er sich halt mit mir abgegeben, was diese Seite – die technische, naturwissenschaftliche, na ja naturwissenschaftlich war es nicht, aber was die Naturbeobachtungen anging – und das hat mir sehr viel, ich glaube, das hat viel ausgemacht.

Wichtig ist auch bei mir gewesen zum Beispiel, dass ich in einer reinen Mädchenklasse war. Das ist was, das heute nicht mehr praktiziert wird. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist; vermutlich ist es gut, dass man jetzt nur noch gemischte Klassen hat. Es kann sein, dass der Vorteil, den man dadurch hat, als Mädchen eben ernst genommen zu werden in naturwissenschaftlichen Fächern, vielleicht wettgemacht wird durch andere Aspekte, die man eben in der Koedukation hat. Aber man sollte das wirklich auch zur Kenntnis nehmen, wenigstens, dass viele erfolgreiche Frauen, viele, die ich kenne, in reinen Mädchenklassen waren und keine Angst davor hatten, Beste in Physik zu sein. Da wurde man nicht gleich als die – weiß nicht was – ‚Chemie-Muffe’ veräppelt oder als ein Streber, ein Blaustrumpf oder so. Sondern man durfte sich dafür interessieren, ohne irgendwie einen Prestigeverlust einzufangen.

Ich möchte trotz dieser Kinderproblematik sagen, dass Kinder natürlich nicht alles sind und dass die Partnerschaftsprobleme auch nicht von Pappe sind. Gerade die Dual-Career-Probleme, die Frauen oft sehr viel härter treffen als die Männer, nicht nur weil es Gepflogenheit ist, dass die Frauen den Männern folgen, sondern es ist auch deswegen so, weil die Männer oft älter sind und schon in einem etwas weiteren Stadium der Karriere, so dass es leichter ist, wenn die Frau ihnen folgt als wenn der Mann sich zurückschraubt und der Frau folgt. Das ist einfach leider auch so und da sind es häufig ganz praktische Gründe, weshalb es Frauen da richtig schwer haben. Wenn sie gezwungen sind, ihre Berufsentscheidungen von anderen Parametern abhängig zu machen als von denen, worauf es eigentlich ankommt, nämlich: ‚Wo ist das beste Labor, wo kriege ich meinen besten Job?’. Wenn sie andere considerations da mit einfließen lassen müssen, ist es immer ein Nachteil. Das muss man einfach sagen. Das ist ein biologisches Gesetz, sozusagen.

Also, ich wollte jetzt noch einmal – ich bin ja sowieso zu spät, ich darf also kürzer reden als zwanzig Minuten –ich hatte mir mal überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre für viele Frauen, wenn sie Wissenschafterinnen werden wollen, weil wenn sie das wirklich wollen, das muss man aber wirklich voraussetzen, das ist nicht jedermanns Sache; es ist ein harter Job, der sehr großen Spaß macht, wenn man erfolgreich ist, wenn man nicht erfolgreich ist … na ja, es gibt auch andere Jobs, die man vielleicht machen könnte, wo man dann mehr … Erfolg ist also was ganz Wichtiges. Es ist nicht nur einfach die Liebe zum subject. Karrierefallen für Frauen, die wirklich Wissenschaftlerinnen werden wollen, sind am Anfang der Karriere hauptsächlich diese große Unsicherheit: ‚Schaff ich das, kann ich das, setz ich mich durch, ist das was für mich?’ Und das hemmt einfach! Das geht nicht so pfeilgerade. Da denkt man nochmal darüber nach, hat eine schlaflose Nacht, man überlegt es sich. Ich habe das bei vielen Studentinnen beobachtet, die manchmal überhaupt nicht zu Potte kommen: ‚Ja, willst du es überhaupt machen oder willst du es nicht machen?’ An einem Tag mögen sie es, am anderen nicht und dann sagt man: ‚Aber du könntest es doch!’ – ‚ Ja, aber wenn ich das ...und so’. Also, das hemmt einfach auch kolossal, diese Unsicherheit. Andererseits ist es auch wirklich notwendig, in diesem Beruf wirklich was zu leisten. Es hilft nicht, zu sagen: ‚Ich bin ja begabt, aber ich bin eine Frau und deswegen kann ich leider nicht so viel leisten. Das geht nicht, und ich glaube, da führt auch überhaupt kein Weg dran vorbei, dass man sich eben die Zeit und die Energie auch nehmen muss, gönnen muss, die irgendwo hernehmen muss, um was zu produzieren, was neu ist, was originell ist und was ein Produkt einer Forschungsarbeit darstellt. Wenn man das nicht hinkriegt – da kann einem keiner helfen, da hilft einfach nichts. Man muss das einfach mit einrechnen, dass das auch viel Zeit kostet und viel Arbeit kostet.

Da sind die Kinder natürlich eindeutig eine Unterbrechung im Leben einer Mutter, die gleichzeitig Wissenschaftlerin werden will. Nicht nur weil sie Arbeit machen, sondern auch weil die hormonelle Umstellung, die mit der Schwangerschaft und dem Kindhaben bedingt ist, eben doch die Psyche so zu verändern scheint, dass viele Frauen dann doch irgendwie die Einstellung zu ihrem Beruf teilweise wirklich doch stark ändern und dann wieder verunsichert werden, nachdem sie eigentlich schon einmal gesagt haben: ‚Das mache ich auf jeden Fall.’ Man kennt viele Frauen, die immer sagen, sie bleiben dabei und kaum ist das erste oder das zweite Kind da, ist das emotional für sie sehr schwierig. In Deutschland ist es ja besonders so, dass – und das ist ein Riesenproblem für viele Frauen – dass die Umwelt, nämlich die Frauen, die keine Berufe machen, sondern die extra zu Hause bleiben, sich entschließen, die Kinder zu Hause aufzuziehen, den Frauen, die eben diese Hochleistungsberufe verfolgen wollen, doch das Leben oft schwer machen. Ich komme gerade von unserem Stiftungstreffen mit dreißig sehr netten, jungen Frauen, die alle Kinder haben und Wissenschaft machen und die sagen, das wäre eines der größten Probleme, das sie haben, dass sie eigentlich doch immer Probleme mit den anderen Frauen, die nicht berufstätig sind in ihrer Umgebung, haben. Die sagten: ‚Was, du musst doch gar nicht arbeiten! Warum machst du dann da weiter?’ Und: ‚Was, du schickst dein Kind in den Kindergarten?’ Und so Sachen, da haben manche Frauen, besonders die, die aus den neuen Bundesländern kommen, sind das gewohnt, sie sind selbst in Kitas groß geworden, für die ist das kein Problem. Aber für die westdeutschen Frauen ist das ein Riesenproblem.

Ein anderes Problem, das ich beobachtet habe – und da setzt meine Stiftung an – für viele Frauen ist es furchtbar schwer, jemand anders was für sie tun zu lassen. Sie müssen immer alles selber machen. Und wenn ich meine Postdoc, von denen ich möchte, dass sie wirklich tüchtig arbeiten, wenn ich die frage: ‚Habt ihr eine Putzfrau?’, sagen sie: ‚Nein! Das kann man doch selbst machen. Ich kann doch da niemanden was für mich machen lassen.’ Und das ist falsch! Und das ist einfach das – ich habe selbst auch ganz ewig gebraucht, bis ich das fertig brachte… und ich bring es heute noch nicht fertig. Ich stehe immer auf und renne rum, mache Sachen und lasse mir nicht gut was abnehmen, aber die jungen Leute können ja früher lernen, als ich das habe.

Auf jeden Fall finde ich es ganz ungeheuer wichtig, dass Frauen irgendwie das hinkriegen, dass sie sich die Arbeit abnehmen lassen, die nichts mit dem Kind und nichts mit der Forschung zu tun hat. Also Arbeit wie Wäsche waschen oder Boden putzen oder Auto zum TÜV. Ja, da kann man ja sagen: ‚Man hat ja auch einen Partner, der soll es auch machen. Aber dann dreht man ja einfach den Spieß um, dann soll der halt rumlaufen und auch Sachen machen, die ihn von der Forschung oder vom Kind abhalten. Ich habe deswegen diese Stiftung gegründet. Man kann sagen, wir vergeben ‚Putzfrauenstipendien’, wenn man so möchte. Das war schwierig, das auch als gemeinnützig darzustellen. Es ist natürlich viel fescher, wenn man Preise an Frauen verleiht oder Fotoausstellungen oder so was spendet. Geld für die Putzfrau ist was, da haben wir uns Mühe geben müssen, bis wir das steuerlich absetzen konnten und auch bis wir die Stiftung so machen konnten, dass wir wirklich nur Frauen und keine Väter fördern. Die Frauen kriegen die Kinder und die Frauen sind dadurch auch ganz eindeutig eben gefordert und das kann kein Vater ihnen abnehmen. Es ist sowohl emotional als auch die ganze Mühe und das Nachtsaufwachen – auch mit ganz lieben Partnern führt da kein Weg daran vorbei, dass das einfach ganz viel Energie braucht und Zeit. Also: Putzfrauen.

Eine andere ganz kleine Anmerkung am Ende. Eine Sache, die den Frauen, die, sagen wir mal, erfolgreich sind in Führungspositionen, das Leben richtig schwer macht, ist, dass sie so selten sind. Sie müssen nämlich ununterbrochen irgendwelche Jobs machen, die sie nicht machen müssten, wenn Frauen häufiger wären. Zum Beispiel am Freitagabend aus einer anstrengenden Sitzung nach Hause rasen, das Stiftungstreffen vorbereiten – gestern dreißig Leute in der Wohnung – und heute Morgen nach dem Frühstück auf den Zug und dann vier Stunden nach Köln düsen, hier zwei Stunden sein und dann wieder drei Stunden zurück. Also ich meine, das ist ... ich mach es ja gerne, Alice, aber trotzdem: Andere Frauen müssen das nicht machen. Und das mit den Gremien, das nehme ich wirklich sehr ernst. Ich bin in vielen Gremien, also auch in Ausschüssen, Kommissionen und so, überall ist inzwischen wirklich – das ist ja positiv – zu sehen, überall sagt man: ‚Wir müssen unbedingt Frauen, wir müssen die paritätisch besetzen, wir müssen mehr Frauen anstellen.’ Wenn man das alles machen möchte, dann sind die Frauen nur noch in Komitees und haben sonst gar keine Zeit mehr. Und das geht erst recht nicht.

Man muss den jungen Frauen, glaube ich, einschärfen: ‚Sagen Sie ‚Nein’ sooft sie können, auch wenn alle sagen: ‚Ihr müsst euch einsetzen.’ Es ist Karriere ruinierend, wenn man zu viel rumrennt und sich um anderer Leute Karriere kümmert. Man muss sich um die eigene Karriere kümmern, wirklich! Ich meine, ich will jetzt nicht unbedingt zur selfishness oder zum Autismus raten, wie manche Männer, die machen das ja mit links, die finden es ja gar nicht komisch, wenn sie sich vor allem drücken. Aber die Begeisterung und die Bereitschaft, mit der Frauen sich um das Institut kümmern, um die Weihnachtsfeier, um die Doktorandenprogramme ist viel größer als die der Männer im Durchschnitt und die müssen sich/dürfen sich da nicht ausbeuten lassen. Das sage ich jetzt einmal ganz laut, einfach auch mal, um den jungen Frauen sozusagen die Rückendeckung zu geben: ‚Ihr dürft absagen, das ist euer gutes Recht.’ Aber es ist schwierig, also ich habe in manchen Fällen auch schon mit Männern gezankt, die sagten: ‚Da muss unbedingt noch eine Frau rein.’ Und dann sag ich: ‚Mensch, die ist schon auf fünf Sitzungen, ich weiß das, und das ist eigentlich auch nicht gut für sie und das sollte man nicht machen.’

Ja, zusammenfassend: ‚Nur Mut!’“

Programm des Symposiums "Über die Lage der Naturwissenschaftlerinnen in Deutschland"

Freitag, 5. September, 16 –17.30 Uhr: Eröffnung

Begrüßung: Alice Schwarzer

Eröffnung: Dr. Annette Schavan, Ministerin für Bildung und Forschung

Ansprache: Hans Heinrich Grosse-Brockhoff, Kultur-Staatssekretär NRW

Barbara Schneider-Kempf, Generaldirektorin der Staatsbibliothek zu Berlin und FMT-Beiratsmitglied: Zur Notwenidigkeit von Spezialbibliotheken am Beispiel des FMT

Prof. Dr. Christina Holtz-Bacha, Universität Erlangen-Nürnberg: Über die Funktion von Bildern in der Geschlechterpolitik am Beispiel der Darstellungen von Frauen in Männerdomänen

Eröffnung der Foto-Ausstellung von Bettina Flitner

Samstag, 6. September, 16 –17.30 Uhr: Die Funktion von Bildern

Dr. Tanja Maier, Universität Siegen:

Zur (Un-)Sichtbarkeit von Naturwissenschaftlerinnen in medialen Diskursen

Stephanie Geise M.A., Universität Hohenheim:

Die Visualisierung weiblicher Macht – vom Königinnenporträt zum Wahlplakat

Diskussion mit den Referentinnen

Sonntag, 7. September, 16 –17.30 Uhr: Förderung von Wissenschaftlerinnen

Prof. Dr. Christiane Nüsslein-Volhard, Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie, Tübingen:

Frauenförderung in den Naturwissenschaften

Prof. Dr. Britta Schinzel, Universität Freiburg:

Genderforschung in MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Natur- und Technikwissenschaften)

Prof. Dr. Ing. Aylà Neusel, FMT-Beiratsmitglied:

Frauenuniversität als Versuchslabor für die Modernisierung der Hochschule

Diskussion mit den Referentinnen